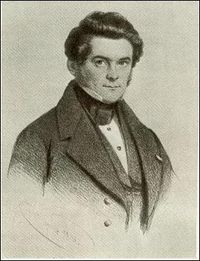

D'Huart Edouard (1800-1884)

D'Huart Edouard, Dominique, Marie catholique

né en 1800 à Bufferdange décédé en 1884 à Achêne

Ministre (finances) entre 1834 et 1847 Représentant 1831-1848 , élu par l'arrondissement de Virton Congressiste élu par l'arrondissement de VirtonBiographie

(Extrait de : E. TANDEL, Les Luxembourgeois ministres, dans Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg, tome XXI, 1889, pp. 768-771)

Edouard-Dominique-Marie-Joseph, baron d'Huart, fils de Henry-Joseph-Éloy, d'Huart de Jamoigne, lieutenant-colonel de cavalerie, et de Philippine de Patoul-Fieuru, naquit au château de Bofferdange (Luxembourg), le 15 aoùt 1800. Dès le 1er octobre 1818, le baron Édouard d'Huart entra dans le corps du Waterstaat et y remplit ses fonctions avec tant de distinction et un si complet succès, que ses chefs lui confièrent bientôt le service d’Ingénieur ; il fut en cette qualité chargé de la rédaction de projets de routes en pays de montagnes, et de l'exécution d'ouvrages d'art importants, etc., etc. Il donna dès lors la preuve d'une grande capacité, et d'une expérience très-étendue. Appelé à remplir d'autres fonctions, il cessa d'appartenir au corps des Ponts et Chaussées en 1830.

Le baron Édouard d'Huart fut nommé en 1829, par l'Ordre Équestre, membre des États-Provinciaux du Luxembourg. Dans la session de cette année, il y présenta la motion d'adresser au chef de l'État, une réclamation conçue en termes respectueux mais énergiques, contre la mesure fixant à La Haye le siège de la cour de cassation, à l'avantage de la Hollande et au mépris des intérêts des provinces méridionales ; cette courageuse motion fut votée.

Les sympathies du baron d'Huart étaient acquises d'avance à la révolution de 1830 ; il n'hésita point à en adopter les principes et à les servir, à ce moment où la question du Luxembourg allait avoir pour elle une importance si considérable.

Député de l'arrondissement de Virton au Congrès national, il prit part aux discussions les plus importantes de cette grande assemblée : appelé le 28 octobre 1830 par le gouvernement provisoire au poste de commissaire de district à Grevenmacher et choisi comme chef de bataillon de la garde civique le 8 août 1831, le baron d'Huart déploya une remarquable énergie dans ces fonctions périlleuses et hérissées de difficultés. Notamment en 1832, il posa un acte de vigoureuse spontanéité qui remua profondément le patriotisme de ses concitoyens et fit sensation dans le monde politique. Des bandes armées faisaient de fréquentes sorties de la forteresse de Luxembourg et se répandaient dans la contrée pour y exciter à la contre-révolution ; l'une de ces bandes enleva violemment M. Thorn, gouverneur de la province, tandis qu'il se trouvait à sa maison de campagne de Schœnfelz, et il fut incarcéré à Luxembourg. Le gouvernement belge protestait vainement depuis plusieurs mois contre cet acte arbitraire et réclamait la mise en liberté du gouverneur, lorsque le baron d'Huart, usant de représailles, fit prisonnier M. Antoine Pescatore, haut fonctionnaire du roi Guillaume, au moment où il se dirigeait de Luxembourg vers Trèves se rendant en Hollande. Un mois après cet acte de vigueur, des négociations amenèrent la mise en liberté de MM. Thorn et Pescatore, par un échange régulier qui fut opéré au village de Capellen à deux lieues et demie de la forteresse de Luxembourg, le 23 novembre 1832.

Les éclatants services que le baron d'Huart venait de rendre à la cause nationale, lui valurent en 1833 les suffrages unanimes de deux arrondissements : Grevenmacher et Virton le choisirent simultanément pour être leur représentant à la Chambre ; il opta pour Virton, dont il resta le mandataire sans interruption jusqu’en 1848. A la Chambre comme au Congrès, le baron d’Huart se signala particulièrement dans les discussions relatives aux traités, par un patriotisme à la fois ardent et éclairé.

Le 4 août 1834, la confiance du Roi l'appela au poste de ministre des finances, qu'il occupa jusqu'au 4 février 1839. Sa gestion fut marquée par de nombreux actes législatifs et administratifs qui contribuèrent puissamment à affermir et à développer le crédit public, ainsi qu'à imprimer la régularité aux divers services financiers du nouveau royaume. Mais lorsque 1e morcellement du territoire belge fut décidé dans les conseils de l'Europe, le baron d'Huart renonça à sa haute position et résigna spontanément le portefeuille ministériel le 4 février 1839, plutôt que de signer le traité qui abandonnait à la Hollande une partie du Luxembourg et du Limbourg. M. Ernst, ministre de la justice, qui avait partagé les nobles résistances du baron d'Huart, remit sa démission au Roi le même jour, et le comte de Mérode ne tarda pas à suivre leur exemple. Dans son Histoire de Belgique sous. Léopold Ier, M. Thonissen, après le paragraphe consacré à la retraite de M. Ernst, continue ainsi : « La retraite du baron d'Huart ne fut pas moins fâcheuse ; la franchise et la loyauté de son caractère, qui lui valaient des amitiés chaleureuses sur tous les bancs de la représentation nationale avaient puissamment contribué au maintien de la concorde entre les fractions diverses et plus ou moins dissidentes qui marchaient sous le drapeau de 1830. Placé jeune encore à la tête de l'une des administrations les plus importantes et les plus difficiles, il y avait déployé des qualités rares qui, se développant avec une facilité merveilleuse, lui procurèrent en peu de temps une autorité prépondérante parmi les sommités de la finance. En 1836, alors que les calomnies de la presse étrangère représentaient le gouvernement belge comme dépourvu de toute estime à l'intérieur même du pays, il ouvrit un emprunt de 30 millions de francs, par la voie d'une souscription publique,. et la promptitude avec laquelle la nation répondit à son appel suffit pour rétablir le crédit de l'Etat et nous relever dans l'estime de l'Europe ; on le savait éclairé, habile, juste, implacable pour l'agiotage.

Le 21 juin 1840, le baron d'Huart fut nommé gouverneur de la province de Namur qu'il administra jusqu'au 2 novembre 1847. Il quitta alors ces fonctions à la suite d'objections qu'il avait franchement exposées au ministre de l'intérieur M. Rogier contre la politique qui avait amené la destitution de trois gouverneurs de province et de onze commissaires d'arrondissement.

La modération, l'impartialité, le dévouement du baron d'Huart laissèrent dans la province de Namur de profonds souvenirs ; la sagesse de son administration y produisit d'importantes améliorations dans les différentes branches du service public : l'instruction primaire partout répandue et fortifiée, les travaux publics en général activement stimulés, les finances provinciales ramenées à un état normal des plus prospères, la police municipale fortifiée de diverses dispositions réglementaires, la bienfaisance publique développée et en quelque sorte complétée par la fondation d'un institut ophtalmique, etc. etc.

Au moment de la retraite du baron d'Huart, les membres composant le Conseil provincial de Namur de 1840 à 1847, presqu'à l'unanimité, voulant consacrer le souvenir de sa gestion éclairée et si féconde, lui offrirent une médaille en or portant cette inscription : Témoignage de reconnaissance à M. le baron d'Huart, pour services rendus à la province de Namur en qualité de Gouverneur, offert le 30 décembre 1847, par.,... (suivent les noms du président, des vices-présidents, secrétaires et de trente-trois membres, du conseil provincial associés pour cette manifestation).

Appelé par le Roi en 1845, à former un ministère, avec entière liberté sur le choix de ses collègues, le baron d'Huart déclina cet honneur ; le 30 juillet de la même année M. Van de Weyer ayant accepté la mission de former le cabinet, lui offrit un portefeuille avec de pressantes instances ; il le refusa ; mais le Roi le nomma Ministre d'Etat et membre du Conseil avec voix délibérative, et il fit en cette qualité, partie du cabinet jusqu'au 12 août 1847.

Rentré dans la vie privée après sa retraite du gouvernement provincial de Namur, le baron d'Huart résista à toutes les tentatives qui furent faites auprès de lui pour l'en tirer ; cependant, en 1875, faisant le sacrifice de ses goûts, de ses convenances personnelles, et malgré son grand âge, il consentit à accepter le mandat de sénateur pour l'arrondissement de Dinant, jusqu'au 10 mai 1880, époque où il donna sa démission.

Le baron d'Huart fut décoré de la Croix de fer de 1830, le 2 avril 1835. Le Roi Léopold 1er le créa officier de son Ordre le 21 juin 1840, Commandeur le 1er juin 1845 ; Grand Officier le 19 juillet 1856, Le Roi Léopold II lui décerna le plus haut grade de l'Ordre, le Grand Cordon, le 4 juin 1878.

Il avait été créé Grand'Croix de l'Ordre de la branche Ernestine de Saxe Je 20 novembre 1843.

Le 5 novembre 1884, ce grand serviteur de la patrie belge s'éteignit pieusement au milieu de sa famille, dans son château d'Onthaine, (commune d'Achêne, canton de Ciney, province de Namur) où il avait passé tant d'années entouré de la vénération, de la confiance et de l'affection générales ; sa mort eut dans la contrée les proportions d'un deuil public. .

Le 10 juin 1835, le baron Edouard d'Huart avait épousé Melle Anne-Thérèse Ghislaine de Montpellier d'Annevoie, dont il eut trois fils et une fille ; l'un de ses fils, le baron Alfred d'Huart a été appelé à lui succéder comme sénateur pour l'arrondissement de Dinant.

(Extrait de : J. MERSCH, dans Biographie nationale du Luxembourg, t. XVII, 1968, pp. 266-270 )

D’HUART, Edouart-Dominique-Marie-Joseph. Ce fils puîné de Henri d'Huart-de Patoul naquit au château de Botterfange le 15 août 1800.

Après avoir fait de sérieuses études techniques, il entra le 1 octobre 1818 au Waterstaat (Administration des Ponts et Chaussées) où il resta jusqu'en 1830, s'y faisant remarquer par ses remarquables routes en terrains accidentés et l’exécution d'ouvrages d'art importants. Son nom fut perpétué par l'inscription «gravée dans les rocs qui bordent la tranchée de la grande route des Pays-Bas ou nord de Martelange».

Il était conducteur à Etalle lorsque, le 16-1829, l'Ordre équestre l’élut membre des Etats Provinciaux du Grand-Duché de Luxembourg. Il prêta les serments prescrits par les art. 84 et 138 de la Loi fondamentale en la séance du 7 juillet 1829 et fit partie des Etats - du moins officiellement - jusqu'au 5 mars 1831. C'est dire qu'avec les agitations de la Révolution on «oublia » d’exclure avant cette date le « transfuge. »

Relevons qu'environ un mois avant que n'éclatât la Révolution à Bruxelles, Edouard d'Huart et son collègue Zoude eurent la satisfaction de voir la première section des Etats provinciaux faire rapport, en séance du 12 juillet 1830, sur leur proposition de présenter «une adresse au Roi pour le prier de modifier son arrêté du 4 juin dernier, en fixant le siège de la Haute Cour dans une plus rapprochée du Grand-Duché que ne l'est La Haye, et plus centrale dans le Royaume».

Le gouverneur Jean-Georges O.M.V.Z. Willmar ayant voulu rejeter la proposition sous prétexte que les affaires concernant l'intérêt de tout le Royaume ne regardaient pas les Etats provinciaux, ceux-ci passèrent outre et désignèrent une commission de cinq membres «chargée de rédiger le projet d’une telle adresse».

En avril 1830, J. J. Baltia, commissaire de district à Grevenmacher, qui avait d'abord opté pour la Révolution, se ravisa et quitta son poste pour aller se soumettre au Roi Grand-Duc. Le 28 octobre de la même année, Edouard d'Huart fut nommé à sa place par le Gouvernement provisoire belge. A partir du 8 août 1831, il cumula ces fonctions avec celles de chef de bataillon de la garde civique.

Il ne faut donc pas s'étonner de voir le nom d'Edouard d'Huart figurer sur la « Liste des individus qui ont accepté des fonctions du Gouvernement provisoire, qui, ainsi que tous ceux qui sont connus pour chefs ou fauteurs de la révolte, doivent être écartés de la ville. »

Du 10 novembre 1830 au 21 juillet 1831, il représenta le district de Virton aux séances du Congrès national à Bruxelles. Et c'est avec les députés du Luxembourg, Dams, Masbourg, Thonus et Watlet ainsi qu'avec 65 autres députés du Congrès, qu'Edouard d'Huart vota le 9 juillet 1831 contre la ratification du Traité des 18 articles, adopté par 126 voix.

Le 2 septembre 1831, il atteignit de justesse (96 des 186 voix valables) le minimum requis pour entrer comme député du même arrondissement à la Chambre des Représentants où il siégea jusqu'en 1848. (En 1845 il obtint 235 voix des 243 votants sur 554 inscrits.) Elu le 23 mai 1833 simultanément député de Grevenmacher (118 des 229 votants sur 505 inscrits) et de Vlrton (166 voix des 191 votants sur 509 inscrits) il opta pour cette dernière circonscription.

Le 7 avril 1822, il se fit admettre à la Loge de Luxembourg où il connut Const. Jos. Ant. Pescatore qui, de 1826 à 1839, alternait à la présidence avec J. B. GeIlé.

La Révolution de 1830, non seulement devait séparer au point de vue politique les francs-maçons Pescatore, Gellé, de la Fontaine et Schrobilgen de leurs « frères» d'Huart, Nothomb, Thorn, Tschoffen, Hanno – mais Edouard d'Huart et Pescatore devaient aussi s'affronter au cours d'un événement qui réussit à inquiéter bien des chancelleries.

Le gouverneur résidant à Arlon, J.-B. Thorn, ayant été « kidnappé» en avril 1832 et conduit à Luxembourg, dans le dessein de forcer l'élargissement des « Amis de l'Ordre légal » faits prisonniers lors de l'échauffourée d'Ettelbruck, les Belges n'avaient de cesse qu'ils n'eussent, eux aussi, un otage de marque, étant donné que les membres de la « bande Tornaco» avaient été acquittés entre-temps par la Cour de Namur. La victime fut C. Jos. Ant. Pescatore, membre de la Commission de gouvernement et qui se proposait de se rendre en Hollande via Trèves.

Appréhendé le 19 octobre 1832 à Senningen par deux gendarmes belges, Pescatore fut conduit d'abord devant le juge de paix à Berg. « Relâché sur sa parole d'honneur qu'il se représenterait si sa relaxation n'était pas approuvée en haut lieu », il fut de nouveau arrêté, cette fois-ci, sur ordre du commissaire de district Edouard d'Huart, qui lui indiqua son intention de négocier son échange contre J.-B. Thorn. Officiellement, le réquisitoire du commissaire du district parlait de « représailles». Au lieu de hâter la libération du gouverneur d'Arlon, l'action d'Edouard d'Huart - qui, soulignons le fait, avait agi de sa propre initiative - le retarda et appela sur le plan la Diète germanique. Ce n'est qu'après que les deux prisonniers eurent été échangés, qu'au cours des années les dissentiments politiques s'évaporèrent Et l'on verra - comme si de rien n'eût été - continuer à figurer sur la liste des membres de la Loge de Luxembourg, d'un côté les anciens orangistes dont Pescatore, de l'autre côté - il est vrai comme associés libres - leurs anciens antagonistes d'Huart, Tschoffen, Hanno, Nothomb, etc. (J.-B. Thorn était décédé en 1841.)

Le 4 août 1834, Edouard d'Huart entre comme ministre des Finances libéral dans le cabinet présidé par de Theux et auquel appartenaient entre autres Meulenaere (Affaires étrangères), Rogier (Intérieur), le professeur Antoine Ernst (Justice) et de Merode. Ils furent rejoints respectivement en 1836 et 1837 par deux Luxembourgeois : le directeur des fortifications J. P. Chr. Willmar (Guerre) et l'avocat J.-B. Nothomb (Travaux publics).

C'est le notaire Joseph Ritter qui remplaça d'Huart au commissariat de district de Grevenmacher.

Même en tant que ministre, Edouard d'Huart eut encore l'occasion de rendre service à son pays natal. C'est ainsi qu'au début de sa nouvelle carrière, il défendit, contre son collègue Rogier, la thèse du gouverneur J.-B. Thorn selon laquelle le haras de Walferdange, désaffecté, appartenait à la province du Luxembourg.

Voici comment le ministre Edouard d'Huart fut jugé par Thonissen dans son « Histoire de Belgique sous Léopold » : «La franchise et la loyauté de son caractère, qui lui valaient des amitiés chaleureuses sur tous les bancs de la représentation nationale avaient puissamment contribué au maintien de la concorde entre les fractions diverses et plus ou moins dissidentes qui marchaient sous le drapeau de 1830. Placé jeune encore à la tête de l'une des administrations les plus importantes et les plus difficiles, il y avait déployé des qualités rares qui, se développant avec une facilité merveilleuse, lui procurèrent en peu de temps une autorité prépondérante parmi les sommités de la finance. En 1836, alors que les calomnies de la presse étrangère représentaient le gouvernement belge comme dépourvu de toute estime à l'intérieur même du pays, il ouvrit un emprunt de 30 millions de francs, par la voie d'une souscription publique, et la promptitude avec laquelle la nation répondit à son appel suffit pour rétablir crédit de l'Etat et nous relever dans l'estime de l'Europe ; on le savait éclairé, habile, juste, implacable pour l'agiotage. »

Las des difficultés surgies du chef de son refus d'accepter le Traité des articles stipulant entre autres que la partie wallonne du Grand-Duché irait la Belgique alors que la partie dite allemande retournerait au Roi grand-duc, désireux aussi d'abdiquer pour pouvoir épouser la comtesse d'Oultremont, Guillaume 1er se décida, le 14 mars 1838, à céder aux instances des grandes puissances à abandonner une résistance qui durait depuis 1831.

Comme en Belgique on s'était imaginé qu'en fin de compte le roi des Pays-Bas se résignerait à abandonner le Luxembourg et le Limbourg, la nouvelle tournure des événements eut l'effet d'un coup de foudre. On tenta de tout pour éviter la mutilation des dites contrées, et le roi Léopold envisagea aussi bien des mesures militaires qu'une offre de rachat des « provinces menacées ». Mais devant la pression des grandes puissances, le gouvernement belge se résigna à défendre le Traité des 24 articles devant le Parlement. Préalablement le 4 février 1839, le ministère eut à déplorer le départ de ses membres d'Huart et Ernst, ceux-ci ne pouvant pas se décider à recommander l'acceptation du traité, et voulant, par leur démission (suivie de celle du comte de Merode), protester contre le démembrement du Luxembourg. Aussi ne fut-ce qu'à force de grands efforts de persuasion que les ministres restés au pouvoir (le Limburgeois de Theux et les Luxembourgeois Nothomb et Willmar) réussirent à amener la Chambre des représentants (par 58 voix contre 42) et le Sénat (par voix contre 14) à ratifier le Traité des 24 articles devenu le Traité de Londres du 19 avril 1839. Comme bien l'on pense, Edouard d'Huart vota contre le Traité.

Le 21 juin 1840, il fut nommé gouverneur de la province de Namur où « la sagesse de son administration produisit d'importantes améliorations » dans les domaines les plus divers dont l'instruction primaire, les travaux publics, les finances provinciales, la police municipale, la bienfaisance publique, etc.

Il démissionna de ses fonctions le 2 novembre 1847 à la suite de divergences avec le ministre de l'Intérieur Rogier à qui il reprocha vertement la destitution de trois gouverneurs de province et de onze commissaires d'arrondissement.

Entre-temps, le roi Léopold 1er l'avait chargé, en 1845, de former un ministère. Il se récusa poliment et fit de même lorsque, au cours de la même année, Van de Weyer lui proposa d'entrer dans son cabinet. Le 1er août 1845, le Roi le nomma ministre d'Etat et membre du Ministère avec voix délibérative. Il garda ces fonctions jusqu'au 12 août 1847.

Aux élections législatives de 1848, le baron d'Huart fut battu par le greffier de la justice de paix de Virton, Pierre, qui, bien que « ne jouant qu'un rôle effacé et ne cassant rien » fut réélu jusqu'à sa mort, survenue en 1863.

Edouard d'Huart se retira à ce moment de la vie politique ; il croyait que c'était définitif. Aussi se fit-il tirer l'oreille avant d'accepter, en 1875, le mandat de sénateur pour l'arrondissement de Dinant. Il quitta le Sénat en démissionnant le 10 mai 1880.

Décoré de la Croix de fer, grand-cordon de l'Ordre de Léopold (1878), grand-croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe (1843), il mourut au château d'Onthaine sous Achêne (Namur), le 5 novembre 1884. De son union conclue lé 10 juin 1835 avec Th. A. Gh. dite Annette de Montpellier d’Annevoie (1807-1906) naquirent 4 enfants.