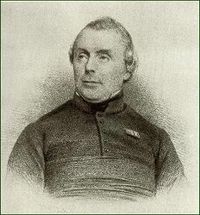

De Foere Léon (1787-1851)

De Foere Léon catholique

né en 1787 à Tielt décédé en 1851 à Bruges

Représentant 1831-1848 , élu par l'arrondissement de Thielt Congressiste élu par l'arrondissement de BrugesBiographie

(Extrait de : J. STECHER, dans Biographie nationale de Belgique, tome VII, 1880-1883, col. 150-164)

Homme politique et publiciste, né à Thielt le 8 février 1787, mort à Bruges le 7 février 1851.

Après avoir brillé à l’école latine de sa ville natale, il entra au séminaire de Gand le 1er octobre 1805. En août 1807, ses supérieurs l'envoyèrent au petit séminaire de Roulers pour y enseigner la poésie latine. Le 10 octobre 1809, il fut rappelé au séminaire de Gand afin d'achever son cours de théologie. Ayant reçu la prêtrise le 22 septembre 1810, De Foere fut nommé en octobre vicaire de la paroisse Sainte-Anne à Bruges. Pendant ces cinq années (1810-1815) de ministère spirituel, il montra une singulière ardeur pour les études les plus diverses et les plus difficiles. En même temps s'éveillait en lui une noble ambition de patriote, car il fut un des premiers à rêver l'indépendance belge avant la chute de l'empire. Ennemi de toute influence étrangère, surtout de celle qui venait du midi, il comprit de bonne heure qu'on ne tue que ce qu'on remplace et qu'il fallait un esprit flamand ou belge pour combattre l'esprit allemand ou français. Mais comme, par la fatalité des circonstances, le sens national s'était endormi ou fourvoyé, le jeune publiciste espéra le réveiller et l'instruire par les beaux exemples de l'histoire nationale. Il n'attendait pas moins de secours de l'étude comparée des civilisations et des littératures. Telle fut l'inspiration qui le guida lorsque, le 1er janvier 1815, au bruit du congrès de Vienne et dans la première joie que répandait la nouvelle de la fondation du royaume des Pays-Bas, il fit paraître à Bruges la première livraison du Spectateur belge. C'était, disait le titre, « un ouvrage historique, critique et moral. » Cette revue encyclopédique devait encourager et rallier tous ceux qui voudraient « réveiller l'esprit national et rappeler les mœurs et la religion des Belges. » Pour mieux diriger cette œuvre opportune, De Foere se démit de son vicariat dès le mois d'avril 1815. En même temps que le titre de Spectateur, il avait emprunté à Addison la largeur du plan et la tendance à mêler la littérature, la philosophie et les nombreuses préoccupations de la vie contemporaine. A la fois éditeur et directeur, on le vit s'occuper de toutes les questions du jour avec une activité fébrile, avec un véritable enthousiasme de renaissance. « Il faut, disait-il, un élément moral à notre nationalité ; elle doit se fonder sur la justice et sur l'union des citoyens. Qu'ils deviennent dignes de leur passé historique et qu'ils apprennent à le connaître. C'est pour une telle œuvre que je sors de ma solitude littéraire. » Malgré ses préférences pour le flamand, De Foere déclarait devoir employer aussi la langue française pour mieux combattre l'engouement de la frivolité parisienne. Il se piquait de sincérité plutôt que d'atticisme. Sans crainte des préjugés, il annonçait qu'il prouverait la supériorité de la langue flamande et contesterait même à la langue française ses titres à l'universalité. En même temps il entamait une discussion très vive sur la théorie des frontières naturelles.

Pour ne pas méconnaître l'importance de cette propagande, il faut se reporter à cette date mémorable. « C'est de 1815, dit De Gerlache (Histoire du royaume des Pays-Bas), que date le premier âge de notre indépendance. Sous les ducs de Bourgogne eux-mêmes, le lien commun n'existait encore que dans la personne du souverain. Mais en 1815, nous avons une Constitution, une presse, une tribune libre et un prince qui pouvait être belge s'il l’eût voulu. C'est 1815 qui nous a faits nation. » Le Spectateur, créé pour faire valoir toutes les forces vives de la Belgique renaissante, ne pouvait oublier l'art flamand. « A défaut de connaissances artistiques, disait sincèrement l'éditeur, je ferai parler les artistes. » Il croyait toutefois que les vrais littérateurs avaient le droit et le devoir de s'occuper des questions d'idéal et de progrès. En outre, l'œuvre nationale fut sanctifiée par l'esprit de charité. On lisait dans la première livraison :

« S'il y a du produit net, il est destiné à la fondation d'une école générale dans la ville de Bruges, où seront accueillies gratuitement toutes les filles pauvres qui ne peuvent être reçues dans les établissements des hospices et dans les écoles de leurs paroisses respectives. » Cette école, ouverte le 13 août 1816, compta bientôt un grand nombre d'élèves. C'est encore aujourd'hui une école dentellière dirigée par des religieuses, La famille, fidèle aux dernières volontés de l'abbé De Foere, pourvoit à tout.

L'article 14 de l'arrêté du prince-souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas concernant, la librairie exigeait que les ouvrages périodiques ou politiques fussent munis de son autorisation. Pour s'en dispenser, l'abbé De Foere déclara renoncer à la politique et à la périodicité régulière : « Mes cahiers, disait-il, paraîtront sous la protection de la loi sur la liberté de la presse, en dehors de tout parti ». Fidèle à sa mission de renaissance nationale, le Spectateur reprit bientôt l'idée de Juste Lipse et de Sweertius pour l'exhumation des documents historiques. Dans la même livraison où l'on célébrait l'originalité de Simon Stevin, on promettait la publication des Chroniques de Gilles li Muisis et d'Edmond de Dynter. Le même esprit de propagande fit introduire une revue des littératures étrangères. Avec Schlegel et madame de Staël, on aimait à montrer la supériorité morale de l'Allemagne et de la France, et, aux classiques français on opposait Shakespeare et Calderon. Dans les articles rédigés en flamand, l'abbé De Foere déplut d'abord par un style trop moderne. On le lui reprocha. Il répondit qu'il fallait sortir de la routine et qu'on devrait souhaiter une loi (landwet) ou un congrès pour introduire l'uniformité grammaticale (gelykvormigkeid). Tout en faisant pour lui-même un apprentissage du style néerlandais, il reconnaissait l'absurdité de ceux qui voulaient faire du hollandais et du flamand deux langues différentes. D'un autre côté, quand il rendait compte des livres hollandais, il y trouvait trop de mots d'origine française. Ennemi de la gallomanie et de ce qu'il appelait « fikfakkery » ou bagatelle de la mode, il applaudissait au succès des publications populaires de la Maatschappy tot nut van ‘t algemeen. A propos de son ami Behaghel, dont il annonçait les Gronden der vlaemscke tael, il conseillait de combiner Desroches, Weiland et Siegenbeek pour en tirer la véritable essence de la Nederduytsche tael. Il espérait que Roulers et, à son exemple, les autres collèges épiscopaux de Gand, de Saint-Nicolas, d'Alost, etc., adopteraient ce progrès par transaction. Quand il faisait connaitre aux lecteurs de plus en plus nombreux de son Spectateur les poésies de Cracco, de Van Damme, de Hofman, de Raes, de Borchgrave, il émettait un vœu timide sur la nécessité de tirer les lettres flamandes du marasme, de la routine, et de les appliquer à des sujets plus élevés et plus modernes.

Toujours sur la brèche, il ne tarda pas à entamer avec Edouard Smits, auteur dramatique et employé du ministère de l'intérieur, une discussion (extraordinaire pour le temps) sur l'avenir de la littérature franco-belge. Smits insistait sur la tolérance et les idées libérales ;

De Foere disait que pour donner au pays une attitude nationale, il fallait se dégager du classicisme français, étudier Shakespeare, développer les ressources de la langue néerlandaise et recommander au gouvernement des mesures vigoureuses pour faire cesser la prédominance de la langue française dans les tribunaux, les administrations et presque tous les établissements d'instruction publique.

Bientôt les polémiques du Spectateur glissèrent sur le terrain de la politique. Le gouvernement s'inquiéta de l'influence rapidement acquise par cette revue. Elle insérait des lettres suspectes, réelles ou arrangées. Tantôt c'était le comte de Lens, maire de Gand, qui, à propos d'un Te Deum, avait oublié le mot des commissaires généraux du 7 mars l814 : « Les victoires des alliés ont affranchi le clergé de toute entrave. » Tantôt c'était l'ancien régime que l'on vantait sans réserve, parce que, disait-on, il avait servi de modèle à l'Angleterre elle-même. On blâmait les bureaucrates trop zélés pour les traditions de la centralisation française. On se demandait si les codes français devaient être absolument maintenus, et si l'on ne pouvait pas revenir aux anciennes magistratures, comme Bruges l'avait demandé à l'empereur Alexandre. On parlait même avec faveur de l'ancienne féodalité. Puis, on trouvait qu'un titre d'intendant ou de préfet de département de la Lys ou de l'Escaut avait moins de prestige que celui de comte de Flandre. Les circonscriptions modernes avaient ôté au pays sa vraie physionomie. Un abonné demandait le rétablissement des corps de métiers des chapitres, des abbayes. Un autre trouvait que la religion catholique pouvait être dominante, sans que la tolérance civile en fût menacée. Enfin, on allait jusqu'à suggérer l'opportunité de deux constitutions, l'une pour le nord et l'autre pour le midi des Pays-Bas. On eût dit l'influence occulte du Jugement doctrinal de l'évêque de Broglie et du mémoire réactionnaire des vicaires généraux du diocèse de Gand. Néanmoins le Spectateur avait inséré avec une véritable sympathie la proclamation du 16 mars 1815 par laquelle Guillaume, à cause du retour de Bonaparte, déclarait la nécessité impérieuse de constituer au plus tôt le royaume-boulevard contre la France. De Foere s'inspirait même de l'abbé De Feller (Journal historique), qui, dès 1790, avait dit : « Les princes . protestants sont de bons défenseurs du catholicisme. ». Le Spectateur ne paraissait pas encore trop opposé alors à la revue libérale l'Observateur politique, administratif, historique et littéraire de Van Meenen ; qui avait débuté le 2 février 1815.

Quoi qu'il en soit, le 10 août 1815, un mandat d'arrêt fut lancé contre De Foere par L. de la Hamaide, avocat général près la cour supérieure de justice. L'abbé publiciste était prévenu d'avoir, dans sa quatorzième livraison, « cherché à susciter entre les habitants du royaume la défiance, la désunion et le désordre, et provoqué à la révolte contre notre souverain. » Toutefois ; dès le 26 août, De Foere obtint de la cour spéciale extraordinaire un arrêt de non-lieu. Mais le 9 décembre de la même année, par ordre du gouverneur, baron de Loen, le maire de Bruges le fit appeler pour lui recommander plus de prudence. De Foere répondit que, devant des plaintes vagues et générales, il se bornait à invoquer la liberté de la presse et la justice du roi. Pour le moment, on s'en tint à lui reprocher presque amicalement de s'occuper de politique plutôt que de littérature et de science ; on finissait même par insinuer qu'il pourrait être plus utile à son pays en secondant le nouveau gouvernement (Spectateur belge, t. IV, p. 380).

Deux ans plus tard, le 10 janvier 1817, la police, qui guettait depuis longtemps le Spectateur, saisit les derniers numéros. De Foere est cité devant le juge d'instruction pour avoir inséré une note du cardinal Consalvi au ministre des Pays-Bas, ainsi qu'une lettre concernant la rétractation du serment que M. de Wargny avait prêté à la loi fondamentale, Le tribunal de Bruges s'étant déclaré incompétent, le procureur général près la cour supérieure de justice fit un réquisitoire pour faire arrêter De Foere et le transférer dans la maison ne justice près la porte de Laeken, à Bruxelles, « Le 9 février, raconte Félix de Pachtere (Bruges, 10 avril 1817), à quatre heures et demie de relevée, M. De Foere fut arrêté après le salut, au sortir de l'église Saint-Jacques, à Bruges, au moment où il allait faire une quatrième distribution générale de pain et une distribution d'habillements, qui cependant eurent lieu. II fut conduit à la maison de détention. Le 10, deux avocats délégués lui apportèrent une lettre du. barreau de Bruges, pleine de marques d'affection et d'offres de service. Le lendemain, il partit à 5 heures du matin, pour Bruxelles… Le 14 février, il subit un interrogatoire devant M. Goubau, président de la cour spéciale extraordinaire. M. De Foere refusa d'abord de répondre, parce qu'il ne pouvait être, contre son gré, distrait de son juge naturel et que, par conséquent, il ne pouvait reconnaître la compétence d'une cour spéciale dont l'existence était contraire à la loi fondamentale... Le . 12 mars, son pourvoi en cassation fut rejeté. Dès le 8, il avait publié, en 19 pages in-8°, une Lettre du Spectateur belge à l'auteur anonyme d'un écrit intitulé : Un mot sur la cour spéciale extraordinaire... Le 20 mars, on entendit les témoins à décharge, savoir, M. le baron de Serret, MM. de l'Espée, De l'Escluse, Toomkens et . J. Wielmaeker, tous cinq personnes respectables de la ville de Bruges. Le plaidoyer de l'avocat Beyens, conseil du prévenu, a duré quatre heures ; mais tout s'est fait à huis clos. M. De Foere ayant obtenu la parole a, dans un discours de deux heures et demie, répondu à tous les points de l'accusation. » L'abbé De Foere, condamné à deux années de prison, subit sa peine à Vilvorde.

La publication du Spectateur, suspendue pendant tout ce temps, ne fut reprise que pour la partie littéraire et dura jusqu'en 1823. A cette époque, De Foere, nommé directeur du couvent des nonnes anglaises, dut renoncer à cette activité du dehors. L'autorité diocésaine craignait que la paix avec le gouvernement hollandais ne fût trop facilement troublée. D'ailleurs, il y avait incompatibilité entre ses fonctions nouvelles et cette vie encore trop militante. Les dames anglaises indemnisèrent leur directeur pour le bénéfice que le Spectateur pouvait procurer à son école dentellière. Malgré cette abstention de la politique, le nom de l'abbé De Foere retentissait souvent dans les journaux. A chaque instant on rappelait avec quel courage il avait protesté contre l'arbitraire en invoquant l'article 167 de la loi fondamentale. On ne pouvait oublier que, dans un brillant article, l'Observateur de Van Meenen, de d'Elhoungne et de Doncker avait loué cet abbé d'avoir donné à tous les Belges l'exemple de la résistance légale. En outre, malgré de grandes oppositions d'idées philosophiques, le Spectateur et l'Observateur, en combattant pour la liberté, préparèrent l'union des catholiques et des libéraux qui devait hâter la révolution belge.

Au Congrès national, l'abbé De Foere, député du district de Bruges, déploya une grande activité. Dès le 12 novembre 1830, il se fit remarquer par l'énergie de son patriotisme. Il souleva une tempête parlementaire à propos des limites à imposer aux pouvoirs du gouvernement provisoire. Le 2 décembre, malgré l'opposition qu'il rencontrait, il revint encore sur ce sujet en invoquant, selon sa coutume, nos traditions nationales et l'exemple de l'Angleterre. Au milieu des plus vives interpellations, il soutint la même thèse de la distinction absolue des pouvoirs, dans la séance du 13 décembre. En toute circonstance, il aimait à donner aux débats une ampleur philosophique. Sans être un puissant orateur, sans tenir même beaucoup à l'élégante correction du langage, De Foere se faisait écouter par une sorte de pétillante franchise. Il ne relevait réellement que de lui-même. Malgré la mobilité de son esprit, il obéissait toujours à un vif sentiment de fierté nationale. De là sa défiance à l'égard de la France et ses déclarations fréquentes au sujet de la supériorité politique et libérale de la Belgique. Convaincu que « la marche intellectuelle de l'Europe tend droitement vers la liberté des cultes et des consciences », il rivalisait avec les libéraux pour étendre toutes les garanties. Il ne concevait que deux cas de répression, celui où l'ordre public est troublé et celui où les droits privés sont lésés. (Séance du 21 décembre 1830.) Le 26 décembre, à propos de la liberté de la presse, il disait : « Sans exclusion, sans catégorie, sans restriction aucune comme sans arrière-pensée nous voulons la liberté la plus pure, en tant qu'elle est conciliable avec la conservation de la société. Nous serons et nous voulons être conséquents en tout et jusqu'au bout. J'invoque l'histoire d'Angleterre contre les peureux ».

De Foere avait une verve inépuisable. Il se fit entendre à presque toutes les séances du congrès et souvent, à défaut de discours, il envoyait un mémoire ou une longue lettre explicative. Dans les sujets les plus délicats, c'était toujours la même audace et la même franchise, pour essayer de concilier la religion et la liberté. Ainsi s'explique son attitude à propos du mariage civil, de la personnalité civile des associations de bienfaisance, de l'institution des deux chambres, des prérogatives royales, de la cour d'équité destinée à déterminer les cas de légitime désobéissance, de l'abaissement du cens électoral, de l'adjonction des capacités, de l'abolition des ordres distinctifs, de la comptabilité publique, de la neutralité nationale, de la responsabilité ministérielle, de la justice internationale, de l'alliance anglaise, de l'égalité politique, etc., etc.

Partisan d'une monarchie démocratique et pour ainsi dire républicaine, il proposa successivement à ses collègues du Congrès l'archiduc Charles- d'Autriche, ancien gouverneur de la Belgique, le duc de Leuchtenberg et le prince Léopold de Saxe-Cobourg. Avec le comte Félix de Mérode, Hipp. Vilain XIIII et Henri de Brouckere, il fut envoyé à Londres pour pressentir la décision du prince. Nommé membre de la députation chargée d'offrir la couronne à Léopold, De Foere porta la parole au nom de ses collègues. Il eut même avec le futur roi des Belges un entretien intime au sujet de sa dissidence religieuse avec la majorité du peuple dont il allait être le chef. En le complimentant à Bruges, le 18 juillet 1831, lors de son entrée solennelle, il lui dit avec toute la chaleur de sa conviction : « Le clergé belge, sire, ne s'isola jamais des intérêts de la nation. Il a su toujours s'associer à la cause commune de la patrie. Depuis Albert et Isabelle, les Belges jouissent pour la première fois du bonheur de posséder leur souverain au milieu d'eux. »

L'abbé De Foere ne sortit du Congrès national que pour entrer dans la nouvelle chambre des représentants. Il fut un de ceux qui persistèrent le plus longtemps dans ce qu'on appela depuis l'unionisme. En même temps il conservait ses haines vivaces contre l'orangisme, qu'il rencontrait dans les moindres choses. Le 29 août 1831, De Foere fut élu avec De Roo par l'arrondissement de Thielt, qui leur renouvela constamment leur mandat législatif jusqu'à la dissolution amenée par les événements de 1848. A cette époque, De Foere renonça à la vie parlementaire, où il s'était vraiment prodigué pendant dix-huit ans, comme le témoigne le Moniteur. Toujours membre et souvent rapporteur de la commission d'adresse, travailleur assidu à la commission des finances, il se fit remarquer par son zèle pour les intérêts du commerce et de l'industrie. Il fut un des premiers à demander un développement maritime. Dès 1833, il provoquait l'envoi d'une commission commerciale à Paris, à propos d'un projet de loi sur les toiles et les lins de la Flandre. En 1834, il commença la série de ses plaidoyers acharnés en faveur du protectionnisme, repoussé par les députés de Gand, d'Anvers, de Liége et de Verviers. M. Ernest Vandenpeereboom (Histoire du gouvernement représentatif, t II, 107), tout en rendant hommage au libéralisme et au patriotisme de De Foere, lui reproche toutefois de se laisser emporter par l'imagination. Il faut pourtant reconnaître sa perspicacité autant que sa persévérance dans le triomphe qu'il obtint le 26 mai 1840 par sa fameuse proposition d'enquête commerciale. Il s'agissait non plus de théorie, comme on le lui reprocha pour son système des droits différentiels, mais d'une étude méthodique et pratique des maux, des remèdes et de l'avenir national : Le commerce brugeois lui offrit à cette occasion une médaille en or à son effigie. De Foere avait fait un rapport des plus curieux à la suite de longues et minutieuses recherches. Le travail ne l'avait jamais effrayé. On le vit bien toutes les fois qu'il entamait des discussions financières, par exemple à propos de l'emprunt Rothschild et du droit de la Société Générale d'émettre des billets de banque. Son zèle se portait partout : dans la session parlementaire de 1834-1835, il traita successivement de la subvention de guerre, du nouveau tarif des douanes, de la pêche de la baleine, des droits différentiels et de la création d'un institut pour les sourds-muets.

Si l'on explique le protectionnisme de l'abbé De Foere par sa trop vive préoccupation de la concurrence étrangère, on est plus embarrassé quand on rencontre dans les débats de la chambre l'étrange opposition qu'il fit à la création du railway national. Là pourtant, comme ailleurs, il demeurait fidèle à lui-même, :quand il disait : « La conséquence nécessaire de la construction de la route en fer est l'établissement chez nous de la liberté commerciale. Plus vous offrez à l'étranger de facilités pour écouler ses produits, plus vous entravez le placement de nos propres produits chez les nations voisines... » c’était le même sentiment qui lui avait fait faire tant de discours contre le libre échange (en germe dans le tarif de 1822). Cette horreur de l'étranger, si singulière chez un homme aussi instruit, parut, s'accroitre avec l'âge. L'ancien directeur du Spectateur qui, en 1815, avait soutenu l'identité fondamentale du flamand et du hollandais, voulut, en 1844, établir une séparation absolue entre ces deux dialectes néerlandais. M. d'Anethan, ministre de la justice, ayant reconnu que l'orthographe flamande de la commission royale de 1836 était adoptée par la plupart des littérateurs flamands ; avait fait décider, par arrêté royal du 1er janvier 1844, que désormais le Bulletin des lois serait publié d’après ces modifications. Bien que l'on eût encore maintenu certaines distinctions entre le flamand et le hollandais qui ont disparu depuis, l'abbé De Foere attaqua l'arrêté royal par deux discours insérés au Moniteur le 20 et le 25 janvier, Ces attaques furent si vives, si passionnées, que l'Indépendance put dire : « L'honorable M. De Foere a eu tort, ce nous semble, de qualifier d'intrigants et de factieux les partisans de la nouvelle orthographe ; la vivacité du sentiment national qui l'anime l'a évidemment égaré, C'était donner à une simple question de grammaire les proportions d'une question politique, voire même d'une question de parti. » En effet, le représentant de Thielt avait vu dans cette réforme si modeste et si urgente une conspiration de l'orangisme et du protestantisme. « Mon opinion, s'écriait-il avec sa franchise ordinaire, est une opinion politique... On assassine la langue du pays... Fallait-il frapper les provinces flamandes dans leurs plus intimes affections ?... Les partisans de la nouvelle orthographe sèment la discorde entre les deux grandes fractions du pays !... Pour ma part, je ne souffrirai jamais qu'une langue étrangère soit substituée à la langue nationale ; jamais je ne tolérerai qu'une semblable flétrissure soit imprimée au pays... »

Un député de Termonde, M. P. De Decker, essaya, mais en vain, de calmer l'exaspération de son collègue. Il lui rappela ses propres efforts d'autrefois pour rapprocher le flamand du hollandais ; il démontra que l'on pouvait se servir de la même langue, au nord et au midi des Pays-Bas, sans perdre son génie individuel, son style. Enfin, il contestait l'autorité du grammairien Desroches invoqué contre la commission royale, qui, loin d'innover, s'était inspirée de Maerlant et des plus anciens écrivains.

Cette opposition de l'abbé De Foere provoqua des protestations violentes. On en trouve l'écho dans Théodore van Ryswyck, Willems, Van Duyse et Lebrocquy, On ne comprenait pas comment l’ancien panégyriste du hollandais, dans le Spectateur de 1830, pouvait à ce point compromettre l'avenir de la littérature flamande. Mais l'ami de Behaegel et de Desroches, président de la Société flamande de Bruges, s'obstinait dans son utopie anti-hollandaise. Les contradicteurs qu'il rencontrait partout ne faisaient que surexciter son patriotisme paradoxal. Il lui semblait que ses meilleurs amis reniaient leurs principes et s'humiliaient devant la raideur de la littérature hollandaise. On vit en cette occasion combien, malgré tout, il demeurait fidèle à son caractère. Il ne s'inspirait jamais que de sa façon personnelle de concevoir la politique belge. A cet esprit d'indépendance, à cette spontanéité, il sacrifiait même l'honneur de paraître logique. Lorsque, à la chambre des représentants, Sigart le provoquait sur la question de l'Inquisition et de Galilée, De Foere se contentait de refuser la discussion comme inopportune. Lorsque, dans une autre séance, Verhaegen lui demandait ce qu’il pensait des doctrines du catéchisme de Namur concernant la dîme, les hérétiques et le salut hors de l'Eglise, le directeur des nonnes anglaises répondait par une profession de foi des plus libérales, des plus hardies. Dans les situations les plus critiques du Congrès national, dans 1es discussions les plus ardentes de la chambre, De Foere ne s’est jamais laissé entraîner que par lui-même, Sans être au premier rang dans la période constituante qui va jusqu’en 1840, on peut dire qu'il s'y montra d'une façon tout à fait individuelle, originale, quelquefois utile, toujours honnête et dévoué.

Ce vaillant lutteur se retira pourtant sans regret, lors de la dissolution parlementaire de 1848. Mais, longtemps avant sa retraite il s’était fait à Bruges une existence recueillie, partagée entre les études, les causeries des amis de la gilde de Saint-Sébastien et la direction de l’important institut des Dames anglaises, où ill mourut le 7 février 1851, à l’âge de soixante-quatre ans. Malgré toutes les disputes et toutes les controverses auxquelles il fut mêlé dès sa jeunesse, son esprit avait gardé une sorte de sérénité cordiale. Il avait des adversaires plutôt que des ennemis. Il pouvait dire comme l’abbé Morellet : « Ma chaleur n’était que pour mon opinion, et jamais contre mon adversaire. » Tel sera, sans doute, le jugement de l’histoire.

BIBLIOGRAPHIE

Nationaal biografisch woordenboek, t. III.

VAN IN J., Priester De Foere en Le Spectateur belge, Mémoire de licence, Université catholique de Louvain, 1959.

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, t. I, pp. 519-520.