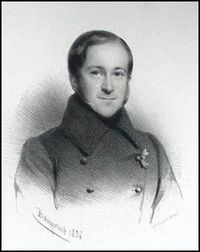

Vilain XIIII Charles (1803-1878)

Vilain XIIII Charles, Ghislain catholique

né en 1803 à Bruxelles décédé en 1878 à Leuth

Ministre (affaires étrangères) entre 1855 et 1857 Représentant 1831-1836 (Sant-Nicolas) et 1839-1848 (Sant-Nicolas) et 1848-1878 (Maeseyck) Congressiste élu par l'arrondissement de MaestrichtBiographie

(Extrait de : Fr. VAN KALKEN, dans Biographie nationale de Belgique, t. XXVI, 1936-1939, col. 729-736)

VILAIN XIIII (Charles-Ghislain-Guillaume, vicomte), homme d’Etat et diplomate, né à Bruxelles, le 15 mai 1803 (25 floréal, an XI), mort à Leuth (Limbourg), le 16 novembre 1878.

Fils de Philippe-Louis, comte Vilain XIIII (voir ci-dessous), et de Sophie-Zoé, baronne de Feltz, le vicomte Charles-Ghislain fit ses études successivement au lycée de Bruxelles, au collège Charlemagne à Paris, au collège des jésuites de Saint-Acheul et à la Faculté de droit de l'Université de Liège. Pour des raisons de famille, il ne les acheva pas, Le 21 mai 1822, il épousa, à Maastricht, la baronne Pauline de Billehé de Valensart (née et décédée à Maastricht, 22 octobre 1800-9 avril 1842). Il s'établit au château de Leuth et fut, en 1825, admis dans l'ordre équestre du Limbourg.

Partisan du redressement des griefs, le jeune vicomte collabora bientôt, avec Jaminé et Weustenraad, à l'Éclaireur de Maastricht. Comme De Gerlache, il adhéra à l'Union des oppositions (1828) ; il entra en relations avec les chefs du libéralisme belge, écrivit des articles dans le Courrier des Pays-Bas et fit circuler parmi ses amis de la noblesse limbourgeoise une pétition en faveur de la liberté de l'enseignement. Le prince d'Orange fit de vains efforts pour le ramener à la cause des Nassau.

A la révolution de 1830, le Gouvernement provisoire lui confia le gouvernement du Limbourg. Il fut élu député au Congrès national par le district de Tongres-Maastricht. Le 10 novembre, il était nommé, avec les trois autres plus jeunes membres de l'assemblée, secrétaire du bureau provisoire, puis, peu de temps après, secrétaire du bureau définitif.

Le vicomte Charles-Ghislain était, comme la plupart de ses collègues, ardent patriote, bomme loyal et désintéressé. Mais son éloquence naturelle, ainsi que la clairvoyance et la hardiesse de ses conceptions, lui assurèrent bientôt une place en vue au sein de notre premier Parlement.. Admirateur de Lamennais, sans le suivre dans ses outrances, collaborateur à l'Avenir, il pratiquait les principes de tolérance et de liberté absolue chers aux partisans du catholicisme-libéral,

Charles-Ghislain Vilain XIIII adopta plusieurs fois une attitude très personnelle : au cours de la discussion sur le futur mode de gouvernement, il déclara que la prérogative essentielle de la monarchie ne pouvait être que l'hérédité et repoussa l'inviolabilité de la personne royale comme un vain mot (19 novembre 1830) ; il vota le principe d'une Chambre unique, par crainte de voir les grands propriétaires fonciers, ces « parias à manteau d'hermine », tenus à l'écart des véritables délibérations de la représentation nationale (15 décembre) ; mis en échec, il voulut qu'au moins les sénateurs fussent élus par le même corps électoral que celui qui élirait les députés ; chaud défenseur de la liberté de la presse, il n'admettait pas qu'un publiciste pût être rendu responsable pour des écrits blessant soi-disant les « droits de la société » (24 décembre) ; enfin, en application des principes de la liberté de réunion et d'enseignement, il défendit, ainsi que son collègue l'abbé Andries, le droit des Saint-Simoniens d'ouvrir une salle de conférences à Bruxelles (18 février 1831).

Au point de vue de la politique extérieure, le vicomte Vilain XIIII se rallia au groupe doctrinaire - hostile à toute intervention étrangère - dirigé par Joseph Lebeau, et prit position contre la candidature Nemours. Il craignait qu'une conflagration européenne ne fût le résultat de l'élection du second fils de Louis-Philippe. Il ne se serait résigné à se jeter dans les bras du peuple français, qu'en désespoir de cause, devant une ligue pro-hollandaise des nations européennes. Le 29 janvier 1831, il vota pour le duc de Leuchtenberg.

Après l'effondrement du parti nemourien, il fut au nombre des nonante-cinq députés qui proposèrent la candidature du prince Léopold de Saxe-Cobourg (25 mai). A cette même époque, il soutint la politique du trio Lebeau-Devaux-Nothomb, qui visait à résoudre le problème des limites dans un sens favorable à la Belgique, moyennant renonciation à la Flandre zélandaise et offre de compensations pécuniaires pour l'acquisition du Limbourg et du Luxembourg (28 mai). Cependant il vota contre les XVIII articles, considérant que ceux-ci ne sauvegardaient pas suffisamment les droits des Limbourgeois. Le 21 juillet, ce fut lui qui, à titre de secrétaire du Congrès, lut au Roi le texte de la Constitution, lors de la prestation solennelle du serment inaugural.

Bien qu'il eût été élu député de Saint-Nicolas (il le fut de 1831 à 1836), le vicomte Charles-Ghislain se consacra spécialement à la carrière diplomatique. Nommé en 1832 envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près du Saint-Siège et des autres cours d'Italie, il commença par remettre, le 13 septembre, au président de la Confédération helvétique - auprès duquel il avait également été accrédité - des lettres de notification de l'avènement de Léopold 1er. En Italie même, il dut faire preuve de doigté et de patience. Le roi de Piémont, Charles-Albert, et la veuve de Napoléon, Marie-Louise, duchesse de Parme, le reçurent avec réserve ; le duc de Modène n'exprima aucun désir de le voir ; le roi de Naples Ferdinand Il se montra glacial ; le pape Grégoire XVI sut faire bon accueil à l'ami de Lamennais (23 novembre), mais le secrétaire d'État Lambruschini et la coterie des cardinaux hostiles à la France cherchèrent il le décourager par de ridicules conflits d'étiquette et de mesquines intrigues. Cette froideur, ce mauvais gré des Cours italiennes ultra-conservatrices visaient autant le représentant d'une nation qui avait osé faire une révolution démocratique que le ministre d'un souverain uni par les liens du mariage à la Maison d'Orléans. Mécontent de l'accueil fait à son plénipotentiaire, Léopold ler le rappela en 1834.

Nommé gouverneur de la Flandre orientale, Charles-Ghislain Vilain XVIIII dut bientôt retourner à Rome comme ministre plénipotentiaire près les Cours italiennes. Mieux accueilli cette fois, il resta en Italie de 1835 à 1839. Puis il rentra définitivement en Belgique, où il représenta l'arrondissement de Saint Nicolas, de 1839 à 1848, et l'arrondissement de Maeseyck de 1848 à 1878.

De 1843 à 1847 et de 1852 à 1855, il remplit les fonctions de premier vice-président de la Chambre. Au fur et à mesure que les dissentiments entre les deux grands partis historiques belges s'accentuaient, l'ancien catholique-libéraI s'orientait de plus en plus dans la direction conservatrice.

En 1855, lors de la démission du cabinet libéral Henri de Brouckère, Léopold 1er fit appel à M. De Decker et au groupe catholique. Le vicomte Vilain XIIII occupa dans ce ministère le poste de ministre des affaires étrangères (le 30 mars), non comme homme de parti mais comme « élément essentiel destiné à représenter dans le nouveau cabinet la politique traditionnelle du Congrès de 1830 » (discours du Premier, le 24 avril). Charles-Ghislain avait toujours su conserver sa belle indépendance d'esprit et en avait, peu auparavant, encore fourni une preuve éclatante. Le célèbre chimiste Raspail, démocrate d'extrême gauche, à peine libéré de son emprisonnement à Belle-Ile, avait voulu se fixer à Bruxelles (1853). Dans la crainte de rendre des rapports déjà difficiles entre la France impériale et notre pays, M. H. de Brouckère s'était hâté - peut-être trop - de lancer contre Raspail un arrêté d'expulsion. Alors Vilain XlIII avait, d'un large geste d'hospitalité, ouvert les portes de son hôtel au vétéran jacobin.

La Belgique avait à ce moment besoin d'un homme de grande réputation et de caractère ferme à la tête du département des Relations extérieures. Plus de huit cents victimes du Deux décembre 1851 s'étaient réfugiées dans nos provinces. Il fallait garder intact envers ces proscrits notre vieux renom de nation pitoyable aux vaincus de la politique et, d'antre part, contrôler le droit d'asile qui leur était octroyé. .La tâche était délicate. Tandis que les libéraux accusaient Vilain XIIII de se montrer trop faible à l'égard du gouvernement de Napoléon III, la presse parisienne critiquait la « licence effrontée » de nos journaux. Le nouveau ministre se tira d'affaire à son honneur. Sans doute il faisait-il preuve d'une désinvolture de grand seigneur lorsqu'il déclarait flegmatiquement à la Chambre n'avoir « jamais de sa vie ouvert un Code de commerce. » Il n'en fit pas moins largement son devoir. Tout en s'occupant de la réorganisation de notre corps consulaire et en posant les bases d'un accord futur touchant la suppression du péage sur l'Escaut, il sut faire face à toutes sortes de difficultés : règlement de l'affaire des frères Jacquin, accuses d'être venus dans notre pays pour y préparer un attentat contre Napoléon III (1855) ; discussion du projet du ministre de la Justice Alphonse Nothomb, assimilant le meurtre de princes étrangers à des assassinats ordinaires (décembre 1855-février 1856).

Au début de 1856, les relations avec le Second Empire devinrent extrêmement tendues. Le comte Walewski, ministre des Affaires Étrangères, avait chargé M. Barrot, représentant de la France à Bruxelles, de protester contre les attaques dirigées par les publicistes belges ou par les Français réfugiés en Belgique contre Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Leurs écrits, disait-il, prêchaient « ouvertement la révolte et l'assassinat. » Il exigeait que les délits de presse fussent, en Belgique comme au Piémont, enlevés au jury et soumis à la compétence des tribunaux correctionnels. Cette exigence, ponctuée d'une menace de rupture diplomatique, ne visait à rien moins qu'à une réforme constitutionnelle. A ce moment l'Empire était tout puissant ; la guerre de Crimée venait de se terminer par une victoire dont le prestige entourait les plénipotentiaires français au Congrès de Paris. Le 8 avril 1856, en séance plénière, Walewski avait invité les représentants des Puissances à appuyer les réclamations de la France contre la liberté de langage de la presse belge ; le rusé Cavour ne s'était montré que trop disposé à appuyer ces exigences.

En Belgique l'émotion fut grande, La fierté nationale, unie à un culte absolu de la liberté, se révoltait contre les prétentions de Walewski. Sentant venir l'orage, notre ministre des Affaires Étrangères s'était rendu en hâte à Paris ; il avait vu Walewski, obtenu une audience de Napoléon III, plaidé avec chaleur notre cause. Le 7 mai, le député Orts fit une interpellation à la Chambre : il demanda si le gouvernement avait reçu une injonction officielle d'opérer une réforme quelconque de la Constitution et - le cas échéant - ce qu'il comptait faire. Le ministre des Affaires Etrangères répondit d'une voix ferme qu'aucune modification constitutionnelle n'avait été réclamée et que, si le fait devait se produire, le gouvernement belge répondrait : Jamais ! Cette déclaration péremptoire fit sensation et fut ponctuée d'applaudissements enthousiastes (Pour les détails sur cette séance historique, voir les Annales parlementaires,. Session 1855-1856, pp. 1351-1353). Elle eut également un grand retentissement en Europe, entraîna l'approbation immédiate de la presse anglaise, qui critiqua l'attitude trop servile de lord Clarendon, représentant du Royaume-Uni au Congrès de Paris, et fit reculer Napoléon III. La joie d’avoir pu surmonter victorieusement cette crise s'exprima, en Belgique, par l'éclat particulier donné aux fêtes commémoratives du vingt-cinquième anniversaire de notre indépendance, en juillet-septembre 1856.

L'agitation contre la loi des couvents et la chute du cabinet De Decker, qui en fut la conséquence en 1857, entraîna la retraite du vicomte Vilain XlIII. Assez indifférent à l'égard du projet Nothomb, il s'était montré loyal envers ses collègues et crâne comme à 1’ordinaire. Lors des manifestations de la foule devant les Chambres, il avait voyant que le public s'en prenait spécialement à la personne du nonce du Pape - pris le bras du prélat et défilé, souriant, devant les pousseurs de huées.

Nommé ministre d’Etat, le vicomte Charles XIIII ne joua plus qu’un rôle effacé à la chambre. En 1870, il présida une session extraordinaire du Parlement. Jusqu’à la vieillesse, il conserva les allures de gentilhomme courtois et un peu dédaigneux qui lui avaient toujours été propres, allures rehaussées par un front dégagé, des lèvres rasées et minces, des yeux vifs derrière de grandes lunettes professorales. Entouré de respect, aimé de ceux qui l’approchaient pour sa bienveillance, sa conversation spirituelle et riche en souvenirs, son urbanité innée, le vicomte Charles-Ghislain Vilain XIIII, mourut en son château de Leuth.

De son mariage avec la baronne Pauline de Billehé, il avait eu sept filles.