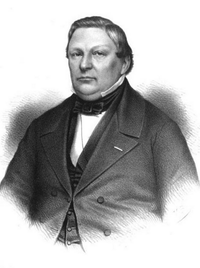

Vermeire Francis (1811-1874)

Vermeire Francis catholique

né en 1811 à Hamme décédé en 1874 à Hamme

Représentant 1848-1874 , élu par l'arrondissement de TermondeBiographie

(Extrait de : E. BOCHART, Biographie des membres des deux chambres législatives, session 1857-1858, Bruxelles, M. Périchon, 1858, pp. 21 et suivantes)

VERMEIRE, Charles,

Né à Hamme, le 28 décembre 1811,

Chevalier de l’Ordre Léopold,

Représentant, élu par l’arrondissement de Termonde

M. Vermeire ne doit qu'à la persévérance de son travail et à ses études personnelles la position qu'il a acquise. Orphelin dès l'enfance, il fut admis, à l'âge de douze ans, dans les bureaux de son oncle, associé de son frère. Il s'y initia aux traditions de sa famille. Fils d'industriel, M. Vermeire demanda son avenir à l'industrie.

En 1843, le gouvernement ayant créé à Termonde une chambre de commerce, M. Vermeire fut choisi pour en faire partie. Ses collègues lui confièrent la rédaction du premier rapport général.

En 1847, l'arrondissement de Termonde venait d'obtenir le droit d'être représenté au Parlement par trois députés au lieu de deux. Une élection partielle eut lieu, M. Vermeire fut proposé au choix des électeurs, non comme homme politique, mais comme défenseur des intérêts matériels.

Au mois d'avril 1848, la chambre de commerce de Termonde crut devoir donner sa démission en masse. Le gouverneur de la Flandre orientale, M. Decock, autorisa M. Vermeire à reconstituer cette chambre; l'honorable Industriel réussit dans ses efforts, et fut nommé président. Depuis cette époque il a toujours été réélu.

L'arrêté royal du 27 mai de la même année décrétant la dissolution du Parlement, on procéda à un renouvellement intégral, le 13 juin suivant.

M. De Terbecq ayant dû choisir entre son mandat de représentant et ses fonctions de commissaire d'arrondissement, opta pour ces dernières.

M. Vermeire fut de nouveau proclamé candidat, et publia une profession dans laquelle il indiqua, sans réticence, ses intentions et son opinion : il déclara être conservateur constitutionnel, et vouloir s'attacher surtout aux progrès du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, et au développement moral et religieux des masses. Il fut élu représentant à la presque unanimité des voix.

Dans la séance du 31 janvier 1849, il examina les causes de l'affreuse misère qui décimait les populations flamandes, et indiqua les remèdes qui, selon lui, étaient de nature à porter quelque amélioration au sort de ses malheureux compatriotes.

Nous ne suivrons pas l'orateur dans les nombreux développements auxquels il se livra. Disons seulement, que, s'il n'était pas du nombre des amis politiques du gouvernement, la grande impartialité avec laquelle il a toujours examiné les questions soumises aux délibérations de la Chambre, ne l'empêchait pas de rendre hommage aux vues généreuses de ses adversaires politiques. Sous l'impression des douloureux événements qui affectaient la patrie dans ces moments de crises sociales et économiques, il s'exprimait ainsi :

« Non, le gouvernement n'a pas eu tort de s'appuyer également sur tous les citoyens amis de l'ordre et de la liberté. Qu'il continue à marcher franchement dans cette voie, et le concours de tous les Belges, amis de la gloire et de la prospérité de leur pays, ne lui faillira pas. Qu'il continue à se réfugier, avec eux, derrière nos lois constitutionnelles, boulevards de notre liberté, de notre indépendance et de notre nationalité ; remparts que ne franchiront pas les idées subversives du progrès qui surgissent dans toute l'Europe ; solides créneaux qui résistent aux coups de canon du despotisme et aux boulets rouges de la démagogie. »

Travailleur infatigable, M. Vermeire fut nommé en 1851 secrétaire de la Chambre des représentants, et toujours ses collègues l'ont maintenu dans ces fonctions.

Il prit une part active à la longue et laborieuse discussion de la loi sur les brevets d'invention. Si la défectuosité de la législation de 1817 était généralement reconnue, il craignait que par l'exagération du système opposé, qui avait pour but de conférer des droits perpétuels aux possesseurs des brevets d'invention ou de perfectionnement, on ne tombât dans des inconvénients beaucoup plus graves que ceux d'où l'on désirait sortir. Rapporteur de la section centrale, il avait étayé son travail sur cette formule simple et pratique : « Concilier les intérêts de l'inventeur avec ceux de la société. »

Le rapport de M. Vermeire fut remarqué tant à l'étranger que dans le pays: la Société des Inventeurs français, établie à Paris sous la présidence du baron Taylor, ainsi que la Société des Inventeurs belges, lui a fait parvenir, à cette occasion, des adresses de félicitations.

M. Vermeire prit également part à la discussion du projet de loi sur les établissements de bienfaisance. Il ne le considéra point comme pouvant être de nature à amortir les propriétés et, conséquemment, à les rendre improductives. Assimilant ce projet de loi aux sociétés anonymes, autres mains-mortes, il tâchait d'établir qu'il aurait exercé, sur la société, une influence salutaire, en ce sens que la loi, équitablement appliquée, devait avoir pour conséquence de soulager la misère, et de venir en aide aux bureaux de bienfaisance.

« Je voterai, disait-il dans la séance du 22 mai 1857, en faveur du projet de loi pour les mèmes motifs que M. le ministre de l'intérieur ; je voterai pour ce projet, parce qu'il admet des fondations libres à côté de la bienfaisance publique ; parce qu'il a été reconnu que, bien souvent, la bienfaisance officielle est insuffisante dans ses ressources, incomplète dans ses moyens d'action ; parce que la loi, ainsi que je crois l'avoir démontré, offre toutes les garanties désirables contre le gaspillage du bien des pauvres, patrimoine sacré s'il en fut jamais; parce que, enfin, par les mesures de conservation qu'elle consacre, la loi assure la bonne gestion, l'administration intègre, l'emploi intelligent des secours à répartir ; et que, conséquemment, elle ne peut exercer qu'une influence salutaire sur les conditions d'existence des classes indigentes, et contribuer efficacement à la moralisation et à la prospérité de la société. »

Une maladie grave, causée par travaux incessants, avait mis quelque temps ses jours en danger pendant la session 1855-1856 ; d'augustes sympathies vinrent se joindre à l’affection de ses collègues pour témoigner de l'intérêt sincère que le pays prenait au prompt rétablissement du loyal député.

C'est de l'année 1856 que date la nomination de M. Vermeire au grade de chevalier de l'Ordre de Léopold , distinction légitimement acquise et approuvée par tous les partis.

En se déclarant conservateur constitutionnel, M. Vermeire a fait entendre ces belles paroles :

« Une ligne de démarcation doit nettement être établie entre la licence et la liberté, entre la démocratie et la démagogie. »

Toute sa vie politique est retracée par ce peu de mots. M. Vermeire n'a qu'un but : le développement, dans notre Belgique, de tous les éléments de prospérité qu'elle recèle en sein. Nous ne connaissons pas de but plus avouable, ni d'opinion exprimée avec plus de franchise el de loyauté.

(Extrait du Bien Public, 13 décembre 1874)

Nécrologie.

Nous apprenons une bien triste nouvelle. Un nouveau vide vient de se faire à la Chambre des représentants : M. Vermeire, un des trois députés de l'arrondissement de Termonde, vient de mourir. C’est une perte réelle, car M. Vermeire était un homme instruit et dévoué à ses devoirs. Il lassera beaucoup de regrets parmi les personnes qui l'ont connu et qui ont pu apprécier les qualités qui le distinguent.

M. Vermeire était officier de l’ordre de Léopold. Il a représenté longtemps l’arrondissement de Termonde à la Chambre, dont il a été longtemps aussi un des secrétaires. D’un caractère droit mais ferme, il s’était concilié l’estime de tous ses collègues de la droite et de la gauche. Sa perte sera vivement sentie.

M. Vermeire était un catholique fervent et sincère, et sa fin a été digne de sa vie. Il est mort dans les sentiments de la plus touchante piété, après avoir reçu les sacrements de l’Eglise.

Le service funèbre pour le repos de l’âme de M. Vermeire sera célébré le merci 16 de ce mois, à dix heures du matin, en la paroisse de Hamme, lieu de résidence de l’honorable député défunt.

(Extrait du Bien Public, 17 décembre 1874)

Nécrologie.

Les funérailles de M. Ch. Vermeire membre de la Chambre des représentants, ont eu lieu hier, à 10 heures du matin, à Hamme (Flandre orientale), au milieu d'un très grand concours de monde et d'unanimes regrets.

On remarquait dans le cortège MM. Delcour et De Lantsheere, ministres de l'intérieur et de la justice, le comte de Ribaucourt et Van Overloop, sénateurs, et un grand nombre de représentants et d'amis du regretté défunt.

La députation de la Chambre des représentants était conduite par M. Tack, premier vice-président.

Le départ de la députation et des membres qui l'accompagnaient eu lieu à 8 heures du matin, à la gare du Nord. C'est la première fois qu'un train de voyageurs empruntait la section de Termonde à Saint-Nicolas pour s’arrêter à Hamme, section à laquelle s'était tant intéressé M. Vermeire.

Des discours on été prononcés à la maison mortuaire par M. . Tack, vice-président de la Chambre des représentants ; par M. Van Cromphaut, membre de cette assemblée, au nom de la députation de l'arrondissement de Termonde, et par M. De Bruyn, au nom de la chambre de commerce de Termonde.

M. le bourgmestre de Hamme a prononcé le dernier adieu au cimetière.

(Extrait de : J.L. DE PAEPE – Ch. RAINDORF-GERARD, Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, Commission de la biographie nationale, 1996, pp. 432-433)

Négociant ; industriel, fabricant de cordes à Hamme

Membre (1843-1847) puis président de la chambre de commerce de Termonde (1848-1847) ; membre du conseil supérieur de l'industrie et du commerce (1860-1874)

Membre du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne et de retraite (1865-1874)

Président de la S.A. du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas (1874)