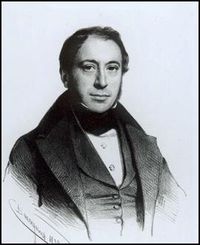

Verhaegen Pierre (1796-1862)

Verhaegen Pierre, Théodore libéral

né en 1796 à Bruxelles décédé en 1862 à Bruxelles

Représentant 1837-1859 , élu par l'arrondissement de BruxellesBiographie

(Extrait de : F. VAN KALKEN, dans Biographie nationale de Belgique, t. XXVI, 1936-1938, col. 617-621)

VERHAEGEN (Pierre-Théodore), avocat, homme politique, né à Bruxelles le 5 septembre 1796 (19 fructidor an IV), décédé dans la même ville le 8 décembre 1862.

Par son père, l'avocat au Conseil de Brabant Pierre Verhaegen (1767-1835), descendant d'une famille noble brabançonne, connue dès le XVe siècle dans le pays d'entre-Dyle-et-Demer, de même que par sa mère Jeanne-Françoise Schuermans (1773-1853), Pierre-Théodore était d'excellente origine. Studieux et appliqué, il fit ses études au sein du milieu familial ; il les termina à l'École de droit de Bruxelles et devint avocat, 28 juillet 1815. Très rapidement, il se spécialisa comme avocat d'affaires et conquit au barreau une place en vue. Personnellement riche, il renforça encore sa situation sociale par son mariage avec Mlle Jeanne Barbanson, fille du président du tribunal de première instance de Bruxelles, reçu au lignage des Sweerts en 1786.

Un procès de caractère politique, celui des grands-vicaires Goethals et Maertens, poursuivis par la justice royale pour avoir obéi aux ordres de Mgr de Broglie, à ce moment en exil, mit pour la première fois le nom de Verhaegen en vedette. Avec plusieurs avocats en renom, il plaida la cause des prévenus devant la cour d'assises du Brabant et obtint leur acquittement, le 25 mai 182l.

Bien qu'ayant été élevé dans un milieu très pieux, Verhaegen évolua bientôt vers un libéralisme spiritualiste, qui fit de lui un admirateur de la politique de laïcisation et de centralisation de Guillaume 1er. Bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort depuis 1825, il refusa, en 1828, d'adhérer à l'Union des Oppositions qui, selon lui, faisait des libéraux les dupes du " parti prêtre ". Lors de la révolution de 1830, il se tint à l'écart des événements et refusa de siéger au Congrès national.

Le rapprochement entre les catholiques et les libéraux reçut un coup très dur du fait de l'encyclique Mirari vos de 1832, condamnant le catholicisme libéral de Lamennais et les libertés constitutionnelles. Lorsque, en 1834, l'épiscopat créa l'Université de Malines (bientôt transférée à Louvain) en vue de maintenir dans le domaine scientifique et social l'unité de la doctrine catholique, Verhaegen mit en branle les milieux libéraux et, plus spécialement, les Loges maçonniques, afin de créer un enseignement supérieur complet basé sur des méthodes rationnelles et expérimentales (bientôt après, on allait prendre coutume de dire : sur les principes du libre examen). Ainsi naquit, le 20 novembre 1834, l'œuvre capitale de son existence : l'Université libre de Bruxelles. Il ne cessa de s'y intéresser et lui apporta un soutien pécuniaire appréciable, Membre permanent du Conseil d'administration, administrateur-inspecteur (depuis 1841), professeur de droit commercial, il resta toujours sur la brèche, Lorsque les âpres luttes politiques du temps provoquèrent la critique de l'Université et de son enseignement par les catholiques, il prononça des discours ardents et convaincus pour les défendre (14 octobre 1839, 6 octobre 1856, etc). Verhaegen hésita avant d'accepter un mandat politique. Soudain, il se laissa élire membre lu Conseil provincial du Brabant en 1836 et député de Bruxelles en 1837. Désormais, il allait prendre part à tous Ies grands débats parlementaires. En matière de politique extérieure et de défense nationale, il fit preuve d'un grand patriotisme et n'hésita jamais à combattre « les économies irréfléchies et imprudentes », dût-il par là exposer sa popularité. Il était partisan des solutions sages, conseilla l'acceptation des XXIV Articles (6 mars 1839) et prit position contre le projet d'union douanière franco-belge de 1842.

En matière de politique intérieure, il fut en revanche un véritable homme de parti, profondément pénétré de la justesse de sa cause et ingénument partial envers l'adversaire. Longs, emphatiques, hérissés d'incorrections et encombrés de redites, ses discours « portaient » néanmoins, à cause de la flamme qui les animait et de leur tour caustique. Il cribla d'attaques le chevalier de Theux, chef du cabinet qui tomba le 14 mars 1840, puis J.-B. Nothomb, animateur de la dernière combinaison unioniste, de 1841 à 1845, puis encore le jeune chef du « cabinet des six Malou » en 1846-1847. Plus l’esprit de tolérance mutuelle, prêché par les leaders catholiques et libéraux du mouvement de 1830, s'affaiblissait de part et d'autre, plus Verhaegen prenait figure de chef. Toutefois, ne l'imaginons pas inféodé à une tactique. Verhaegen avait un tempérament très individualiste. Lors du vote de la première loi scolaire, le 30 août 1842, il fut au nombre des trois opposants, sur soixante-dix-huit votants.

Après le célèbre Congrès libéral du 14 juin 1846 et les élections triomphales pour la gauche du 8 juin 1847, Verhaegen devint vice-président de la Chambre. Non sans une certaine recherche de l'effet, car il ne manquait ni d'orgueil, ni de flair politique, Verhaegen avait toujours refusé de faire partie d'une combinaison ministérielle.

En revanche, il jouissait, comme président de l'Association libérale (qu'il avait fondée en 1847. après son départ de l’Alliance libérale, jugée trop démocratique), d'une réelle omnipotence au sein du parti doctrinaire. Il appuya de toute son autorité et contrôla avec vigilance la politique orientée vers les réformes, mais strictement limitée, aux règles constitutionnelles, du cabinet Rogier-Frère. Pour lui, un enseignement public indépendant, laïque, et l'indépendance du pouvoir civil devant l'épiscopat, restaient les questions essentielles.

Champion « de l'indépendance et de la nationalité », lors de la crise de 1848, Verhaegen fut élu président de la Chambre des représentants, le 28 juin 1848, par les libéraux et les catholiques. Il remplit ses fonctions avec un beau souci d'impartialité. Aussi le grand banquet offert par les députés à leur président, le 13 mars 1849, prit-il le caractère d'une sorte d'apothéose.

Jugé trop « radical » pour avoir défendu les deux projets Frère d'impôt sur les successions (1849, 1851) par une Chambre de plus en plus réactionnaire, Verhaegen préféra donner sa démission de président, le 29 septembre 1852. Redevenu député, il soutint sans enthousiasme le ministère libéral modéré présidé par Henri de Brouckère (1852-1855) et combattit la convention d'Anvers de 1854, concernant l'application de la loi Rogier de 1850 sur l'enseignement secondaire. Sous le dernier cabinet unioniste, celui de Pierre De Decker (1855-1857), son caractère combatif s'affirma en deux occasions célèbres : l'affaire des professeurs à l'Université de Gand, Brasseur et Laurent, attaqués par l'épiscopat en 1856 ; la discussion de la loi de 1857 sur les fondations charitables, cette fameuse « loi des couvents » qui, en octobre, provoqua la chute du ministère.

Une seconde période doctrinaire s'ouvrait. En dépit de l'opposition de quelques libéraux ultra-modérés, Verhaegen fut réélu président de la Chambre en décembre 1857. Mais l'entrée en scène du libéralisme progressif, lors des élections de 1858, les attaques cruelles de jeunes contre les « vieux libéraux » l'attristèrent. Il ne pouvait - étant donné sa formation - admettre, ni le suffrage universel, ni l'instruction obligatoire. Le 17 mai 1859, il renonçait i1 la vie politique et quittait même le comité de l'Association libérale.

Peut-être se fût-il cependant adapté à la politique nouvelle de Jules Guillery, si la mort ne l'avait soudain terrassé. Revenant d'un grand congrès des Loges maçonniques d'Italie, il prit froid au passage du Saint-Gothard, en décembre 1862. Rentré à Bruxelles, il s'alita immédiatement, dicta ses dernières volontés à ses amis Hochsteyn, Van Schoor et Thiéfry, et mourut, le 8 décembre, fidèle aux principes qui avaient guidé toute son existence. Ses funérailles eurent lieu le 10, au milieu d'une affluence de monde extraordinaire.

(…) La plupart des discours de Verhaegen ont été publiés en brochures, conservées à la Bibliothèque royale. »

(Extrait de : E. BOCHART, Biographie des membres des deux chambres législatives, session 1857-1858, Bruxelles, M. Périchon, 1858, pp. 3 et suivantes)

La vie politique de M. Verhaegen date de 1821. Prenant en main la cause de la liberté des cultes, il défendit les vicaires généraux et le secrétaire de l’évêché de Gand, accusés de provocation à la désobéissance aux lois pour avoir publié une lettre pastorale de leur évêque, Monseigneur de Broglie, qui était exilé.

Ce succès de M. Verhaegen fonda sa réputation au barreau. La défense des opprimés, sans acception de parti, fut son début ; le soutien de ces principes est l’œuvre de toute sa vie.

L’ardeur et le zèle que le jeune avocat déploya dans la défense de ses clients, au point qu’il fut averti par la Cour, - Chambre des mises en accusation – d’être plus circonspect à l’avenir, donnèrent un instant le change sur ses opinions. Le haut clergé avait pensé qu’il pouvait désormais compter sur le dévouement de M. Verhaegen, mais il revint bientôt de ses illusions. Le chaleureux défenseur des vicaires généraux refusa entre autres causes, celle de l’abbé Desmet qui avait critiqué, du haut de la chaire, dans une des églises de Saint-Nicolas, la loi de l’instruction publique ; et lorsque ses anciens clients lui témoignèrent leur étonnement de ce refus, il n’hésita pas à leur répondre que, si naguère il avait défendu le clergé, c’est qu’il le croyait opprimé par le protestantisme qui dominait alors ; mais que ce même clergé ne pouvait plus compter sur ses sympathies dès qu’il se posait en agresseur, et qu’il manifestait l’intention d’absorber les droits légitimes du pouvoir civil. Ce qui se passa plus tard fait suffisamment comprendre comment le défenseur du haut clergé de 1824 devint depuis 1837 son plus redoutable adversaire.

En 1825, M. Verhaegen fut nommé bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort. Administrateur laborieux et intègre, il apporta dans ses fonctions cet amour du bien et du juste qui ne néglige aucun intérêt public, et ne veut être ni oppresseur ni opprimé.

A la révolution de 1830, il fut élu suppléant au Congrès national. La mort du député Kockaert donnait à son successeur désigné l’entrée du palais de la nation. M. Verhaegen refusa le mandat, par lettre du 24 décembre 1830, peu de jours après le décret d’exclusion de la famille d’Orange-Nassau. Ce refus ne surprit pas ceux qui connaissaient le caractère de M. Verhaegen ; il avait fait de l'opposition sous le roi Guillaume sans être l’adversaire de sa dynastie ; nous savons qu’il était lié d’amitié avec le prince d’Orange. Dès ses premiers pas dans la carrière, il s’était montré imbu des principes de liberté ; ces principes il était loin de les renier ; mais sa répugnance pour tout choc, pour tout moyen extrême ne pouvait faire de lui le partisan d’une révolution. Il considérait d’ailleurs le décret d’exclusion comme inutile et dangereux même pour la Belgique ; et au milieu de l’effervescence populaire, il ne craignit pas d’exprimer publiquement son opinion à cet égard. A ces sentiments intimes se joignait une autre cause de refus : l’alliance des catholiques et des libéraux, qui avait amené la révolution de 1830, devait, d’après M. Verhaegen, être fatale au libéralisme ; les catholiques, dans ses prévisions, se préparaient à recueillir seuls les avantages des patriotiques journées de septembre ; il resta sous sa tente en se réservant pour les luttes du libéralisme.

En 1834, lorsque le gouvernement provisoire se disposa à vendre les chevaux du prince d’Orange, M. Verhaegen rédigea et publia, avec plusieurs de ses confrères, une consultation pour démontrer l’illégalité de cette vente. Plus tard, une souscription ayant été ouverte pour le rachat des chevaux, il y apposa sa signature, comme protestation contre ce qu’il appelait une voie de fait. Avec tant d’autres, il fut menacé de pillage à cause de cette démonstration. Le drapeau noir était déjà planté devant sa demeure, mais cet étendard de l’émeute fut arraché et enlevé par des membres de la loge des Amis Philanthropes.

Puisque le nom de loge se trouve sous notre plume, disons, en passant, comme vérité biographique, que M. Verhaegen n’est pas, comme on le croit généralement, Grand-Maître de l’Ordre maçonnique ; il n’est que le président ad interim du Grand-Orient ; il a efusé la dignité, mais il en a accepté le fardeau dans le seul intérêt de son opinion. C’est au moyen de la maçonnerie qu’il a organisé le libéralisme ; à la hiérarchie du clergé, il a opposé la hiérarchie maçonnique, restant ainsi dans les termes du pacte constitutionnel qui proclame la liberté d’association.

Les fonctions de bourgmestre et le noble exercice de la profession d’avocat occupèrent tous les instants de M. Verhaegen jusqu’en 1833.

Cette année, la liberté d’enseignement l’appelle sur la brèche. Louvain, s’armant d’un droit que la Constitution lui garantit, jetait les fondements de son Université exclusivement catholique. M. Verhaegen crut que le libéralisme ne pouvait pas abandonner le terrain de l'instruction à ses adversaires ; il résolut donc de créer une université libérale au sein de la capitale.

- Impossible, lui disait-on, vous n’aurez ni argent, ni professeurs, ni élèves.

Il réussit pourtant avec le concours de ses amis qui, comme lui, comprirent la haute utilité de son projet ; des listes de souscription furent ouvertes ; elles se couvrirent de signatures, des savants de toutes les branches de l’enseignement offrirent leurs généreux concours, et bientôt l’ouverture eut lieu aux acclamations de la population bruxelloises trois jours seulement après l’installation de l’Université de Louvain. Une jeunesse studieuse accourut aux leçons que se partageaient les maîtres de science. M. Verhaegen, l’un des plus forts souscripteurs, ne fut pas le moins zélé du corps professoral qui comptait soixante-quatre membres ; il se chargea gratuitement du cours de droit commercial approfondi ; gratuitement aussi il ne cessa de remplir les fonctions d’administrateur-inspecteur. L’Université libre de Bruxelles, ainsi que le constatent les documents officiels, se soutient contre la concurrence de l’Université de Louvain ; les comptes-rendus annuels de ses travaux attestent ses persévérants efforts. A l’accusation « d’arrêter systématiquement les progrès religieux, d’ouvrir à la jeunesse une source de maux incalculables, de verser le poison, d’afficher le drapeau de l'impiété, d’être l’émanation d’une société enveloppée de mystères et de ténèbres », M. Verhaegen répond que le Conseil communal de Bruxelles tout entier à donner à l’Université libre une marque publique de sa haute justice par le vote d’un subside extraordinaire dans la séance du 8 octobre 1834.

Le discours d’ouverture de M. Verhaegen, du 6 octobre 1856, est le résumé le plus complet de la lutte établie dès l’origine entre Bruxelles et Louvain :

« Mais puisque le gant est jeté, nous demanderons dès à présent à ceux qui nous combattent avec tant d’acharnement, de quel droit ils se prétendent seuls en possession de la vérité.

« Nous leur dirons : vous ne possédez que la vérité d’une Eglise, et nous ne vous empêchons pas de l’enseigner ; nous ne défendons pas à nos élèves de la croire et de la pratiquer.

« Nous dirons à nos adversaires : vous ne possédez que la vérité d’une Eglise, et vous avez l’orgueil de prétendre à la vérité universelle ! Eh bien, non, la vérité universelle ne vous appartient pas.

« Vous ne possédez pas la vérité historique, et vous ne l’enseignez pas ; car vous êtes condamnés à fausser l’histoire pour excuser les crimes qui ont servi l’ambition de l'Eglise.

« Vous ne possédez pas la vérité morale, et vous ne l’enseignez pas ; car la première loi de la morale, c’est la charité, c’est la tolérance, et le quatrième concile de Latran, présidé par le pape Innocent III, proclama que « ce n’est pas seulement un droit, mais encore un devoir de persécuter les hérétiques, et qu’il est impossible d’être bon catholique sans suivre ce principe de l’Eglise romaine. »

« Vous ne possédez pas la vérité scientifique et vous ne l’enseignez pas ; car les princes de l’Eglise ont condamné le système de Copernic et persécuté Galilée qui le professait.

« Vous ne possédez pas la vérité politique, et vous ne l’enseignez pas ; car l’encyclique de Grégoire XVI a condamné la Constitution belge, que l’Europe admire et envie comme la plus sage et la plus vraie des constitutions connues.

« Messieurs, si nous reconnaissons à l’épiscopat le droit de diriger son enseignement comme il l’entend, et de critiquer le nôtre sans réserve, nous ne pouvons certes pas lui reconnaître le droit de menacer la loi fondamentale du pays, et de chercher à placer son Eglise au-dessus de l’Etat.

« L’Eglise ne se contente plus d’enseigner la religion sans entrave, d’organiser son culte sans obstacles, avec les deniers mêmes de l’Etat, de fonder des établissements d’instruction et de bienfaisance en concurrence avec les pouvoirs publics, elle veut empiéter sur le terrain d’autrui, elle censure les établissements rivaux, elle s’érige comme autrefois en arbitre suprême de ce qui est bien et mal, au mépris des attributions conférées au gouvernement. C’est que l’Eglise romaine n’est pas seulement une religion, mais un parti politique, un parti qui marche à l’assaut de l’Etat, et qui voit l’idéal de la société humaine dans l’absolutisme théocratique de Rome.

« Elle réclame la liberté comme un droit pour tous, quand elle est vaincue ; mais aussitôt qu’elle en jouit, elle la veut comme un privilège ; ses adeptes n’écrivent-ils pas qu’il n’y a pas de droit naturel, absolu, inviolable ; que les libertés publiques ne sont que le produit des circonstances, et que la Constitution belge, bonne il y a vingt-cinq ans, ne lie pas ceux qui l’ont faite, parce qu’ils n’ont cédé qu’à la pression des événements ? L’évêque de Gand ne repousse-t-il pas à son tour ces « prétendus droits naturels, inaliénables, reconnus à chacun par l’Assemblée nationale de 89 et exposés par elle dans la fameuse déclaration des droits de l’homme ? » Enfin le langage des organes du clergé en tous pays ne montre-t-il pas clairement que le catholicisme politique et la civilisation moderne se développent en sens inverse et sont devenus des termes inconciliables ? Il n’y a rien là qui doive surprendre ceux qui connaissaient l’histoire.

« La profession de foi politique que la papauté a faite en 1832 n’a été annulée par aucun acte postérieur ; elle émane d’une autorité regardée comme infaillible ; elle est acceptée par le clergé belge, comme le prouvent les lettres pastorales des évêques de Gand et de Bruges. Nous devons donc la considérer comme sérieuse, définitive, obligatoire pour les fidèles, du moins en Belgique ; c’est elle qui inspire et qui explique la conduite politique du clergé.

« S’il en est ainsi, Messieurs, qui pourrait hésiter à reconnaître que nos institutions sont en danger ? Qui ne voit pas que les évêques et le clergé belge forment une ligue cotre notre pacte fondamental, qu’ils menacent notre tranquillité intérieure et notre indépendance au dehors ? Car, placés entre deux affirmations contraires, les ultra-mondains doivent opter entre le respect pour l’autorité religieuse et le respect pour l’autorité civile ; et peut-on douter qu’ils ne soient prêts à sacrifier la Constitution à leur croyance ?

« Les évêques n’oseront pas, dira-t-on, pousser jusqu’à l’extrême les conséquences de leur système. Mais il y a deux manières d’oser : l’une franche et directe, l’autre indirecte et dissimulée. Une attaque ouverte contre la Constitution soulèverait l’indignation publique ; une attaque détournée, abritée sous l’aile de la religion, excite moins de soupçons et peut toujours être démentie. C’est à ce point de vue que nous signalons au pays les lettres pastorales des 8 et 18 septembre. Les évêques veulent et son condamnés à vouloir, en vertu de leurs principes, le monopole de l’enseignement ; ils ne peuvent pas se contenter de l’influence qu’ils exercent déjà sur l’instruction primaire et moyenne ; il ne suffit pas qu’ils aient leur Université, ils aspirent secrètement et doivent aspirer à renverser les autres.

« Hier ils dénonçaient comme impie l’Université de Gand, et exigeaient la destitution de certains professeurs ; aujourd’hui ils combattent à outrance l’Université de Bruxelles, et demain viendra le tour de l’Université de Liége. S’ils ne réussissent pas à supprimer a liberté d’enseignement, ou, ce qui revient au même, à introduite la convention d’Anvers dans l’instruction supérieure, ce n’est pas le zèle qui leur aura fait défaut ; c’et que les efforts se seront brisés devant la force plus puissante de l’opinion publique, attentive et prévenue.

« Vous voyez, Messieurs, où est le danger, vous reconnaissez les causes de l’irritation qui règne et qui annonce un orage ; vous êtes témoins de l’agression de l'épiscopat contre une institution constitutionnelle et contre les principes mêmes de notre droit public. Mais la source du mal vous indique aussi le remède. Le remède, c’est l’action de l’opinion publique, gardienne de nos libertés, et le bouleversement de l’opinion publique, c’est l’Université libre de Bruxelles. Si l’université libre tombait, un simple revirement dans les sphères politiques rendrait les évêques maîtres des universités de l’Etat, et leur livrerait le monopole de l’enseignement supérieur. Aussi longtemps que nos sommes debout, le monopole est impossible, parce que notre existence est indépendance des fluctuations de la politique.

« Nous sommes en lutte, et nous avons le droit d’aspirer au triomphe : les universités de l’Etat triompheront avec nous.

« Et cependant, messieurs, remarquez-le bien, ce n’est pas nous qui sommes les agresseurs. La Belgique est paisible depuis vingt-cinq ans, guidée par un Roi sage et loyal, qui met sa gloire à favoriser le développement régulier de nos institutions, dans les limites de la loi fondamentale ; la vie morale circule et s’étend sous cette saine influence ; la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté d’association passent dans les faits et dans les mœurs, sans amener aucun trouble, aucune perturbation, que dis-je, elles nous préservent des secousses qui ont si violemment remué les pays voisins ; la vérité se répand partout, la discussion est ouverte dans la chaire des professeurs, dans les écoles, dans les églises, dans les ateliers, dans les rues ; nos élèves se disséminent dans toutes les carrières, et l’estime publique les entoure… Nous sommes mûrs pour la liberté, nous avons justifié la confiance que les membres du Congrès national avaient mise dans l’esprit calme et fort du peuple belge ; nous avons mérité notre Constitution ; car nous avons prouvé, par vingt-cinq années de paix et de progrès, que chez nous la liberté est la compagne inséparable de l’ordre et du bonheur des familles.

« Nous continuerons donc, messieurs, à laisser aux évêques la vérité de leur Eglise et la liberté de la défendre comme ils l’entendent ; mais nous ne souffrirons jamais qu’ils portent atteinte aux lois fondamentales du pays et aux libertés qu’elles décrètent.

« Nous répétons que l’examen, la discussion loyale et indépendante de tout pouvoir spirituel ou temporel, est non seulement un droit, mais encore un devoir du professorat dans toutes les universités, hors celle de l’épiscopat qui soumet la science au dogme, et nous sommes sûrs que l’opinion publique nous soutiendra. »

Reprenons l’ordre régulier des œuvres politiques de M. Verhaegen.

Tant de dévouement et de services devaient recevoir leur récompense civique.

Le 29 septembre 1836, M. Verhaegen est élu membre du conseil provincial du Brabant.

L’année suivante, les électeurs de l’arrondissement de Bruxelles lui confèrent le mandat de député à la chambre des Représentants. Les deux mandats étant incompatibles, M. Verhaegen opte pour celui de représentant. Dans ce moment, l’honorable citoyen dont nous esquissons l’histoire, se rallia franchement à l’ordre de choses établi, et se montra toujours libéral, mais en même temps ami de la monarchie constitutionnelle : la nationalité et l’indépendance de la Belgique n’eurent pas de plus ardent défenseur.

A peine entré à la chambre, le nouvel élu prend la parole – séance du 11 décembre 1837 – en faveur des Arts et des Lettres.

Le 22 février 1838, il demande que le vote du jury ne soit pas secret lorsqu’il s’agit de délits politique et de presse.

« Nous pensons, disait-il, qu’il y aurait les plus graves inconvénients à ce que le vote secret fut admis dans ces sortes d’affaires. En effet, le public a les yeux ouverts sur ce qui intéresse d’une manière particulière les citoyens ; il importe donc beaucoup que celui qui a à se présenter sur une question de cette nature ait le courage d’énoncer franchement son opinion ; il faut au moins qu’aux yeux de ses collègues il puisse donner franchement et librement les motifs de son opinion. On ne doit pas craindre que les opinion exprimées dans la chambre des délibérations puissent percer dans le public, car on doit désirer qu’il vienne conférer, en second degré, l’opinion émise au premier degré par le jury. L’opinion publique, dans des affaires semblables, n’est pas à dédaigner ; les jurés doivent la consulter ; la voix du peuple, en pareille occurrence ne doit pas être mise de côté.

« Qu’on n’aille pas croire que, tout partisan que je suis de la liberté de la presse, j’incline à approuver ses écarts. Je serais le premier à les flétrir, si j’étais appelé à être juré dans une pareille affaire ; quoique partisan de la liberté de la presse, j’aurais le courage de me prononcer contre ses abus, et je croirais en cela lui rendre un service éminent.

« Voyez, messieurs, ce qui arrivera si, dans les procès politiques, et de presse, vous conservez ce triste secret. Après la déclaration du jury, on va s’occupe de l’opinion de chaque juré qui y a pris part.

« On va s’écrier : tels et tels individus ont telle opinion, ce sont ceux qui sont les auteurs de la condamnation ; on va juger l’opinion émise par les jurés, d’après celle qu’ils auront exprimée précédemment, et on ne leur aura pas donné le moyen de se disculper aux yeux de leurs concitoyens. »

Nous trouvons, en 1840, l’honorable député apportant le tribut de ses longs travaux au barreau dans la discussion relative à la compétence en matière civile, et dans l’amélioration de la position qui était faite à la magistrature.

On se rappelle encore l’effet immense produit par son discours de 1842, lorsqu’il combattit le projet destiné à donner au Gouvernement la nomination des bourgmestres en dehors du conseil.

« Que le gouvernement y songe bien, s’écria-t-il avec toute l’autorité de son opinion, qu’il ne se fasse pas illusion ; par les préoccupations qui s’attachent ordinairement à la position des hommes du pouvoir, ils ne voient pas le danger qui est imminent ; que le Gouvernement y réfléchisse avant de consommer cette œuvre que j’appellerai liberticide, avant de dépouiller le peuple de toutes les garanties qu’on lui a données en 1830 ; qu’il consulte au moins l’opinion du pays dans ses représentants légaux ; de cette manière il ne froissera pas les principes et il diminuera sa responsabilité, qui jusque-là pèsera sur lui de tout son poids.

« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Nous sommes libres, mais nous avons besoin d’être forts ; c’est pour cela que le législateur doit repousser un système qui ne veut rien moins que notre asservissement.

« Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science.

« Quoi qu’en dise le Gouvernement, jamais tentative plus audacieuse n’a été faire que celle du projet de loi qui nous occupe.

« Il ne s’agit de rien moins que de déshériter le pays de ses antiques franchises. Au moyen âge, on nous a appris qu’à Othée et à Rosebecque on combattait précisément pour ces franchises communales qu’on veut nous ravir aujourd’hui. »

L’opinion de M. Verhaegen ne prévalut pas : la loi fut votée, et l’honorable représentant, dont les actes restèrent toujours d’accord avec les paroles, donna sa démission des fonctions de bourgmestre qu’il exerçait depuis 1825 dans la commune de Watermael-Boitsfort. Il protesta ainsi contre un acte de la législature qu’il considérait comme une atteinte à l’un de nos plus précieuses libertés.

Toujours fidèle à son mandat, M. Verhaegen ne laissa échapper aucune occasion d’être utile à son pays.

Instruction primaire, exécution de la loi électorale, finances, justice, jurys universitaires, mont-de-piété, commerce, industrie, le député de Bruxelles prit la parole dans toutes les discussions importantes.

L’introduction de la langue flamande dans les actes du Gouvernement lui fournit le sujet d’un mouvement patriotique.

« N’oublions pas, messieurs, que la langue nationale est le moyen le plus propre à conserver à un peuple son caractère primitif, à l’embrasser de l’amour de la patrie et de l’indépendance, et qu’un peuple qui abjure sa langue se prépare à subir le joug de l’étranger. »

Le discours de M. Verhaegen, lors de la discussion de la loi sur les offenses envers la famille royale, restera comme un monument de sagesse et de dignité. L’honorable orateur début ainsi :

« Comme tous, je veux que les outrages contre la personne du Roi soient réprimés. J’irai même plus loin ; je dira que, d’après moi, la vie privée doit être murée, et que je condamne la presse, quelle qu’elle soit, du moment qu’elle franchit les limites de la vie publique, qui seule est de son domaine. »

Nous ne connaissons pas de meilleure définition des droits et des devoirs de la presse. On est au-dessus de la calomnie quand, du haut de la tribune, on proclame de tels principes.

Les élections de 1847 donnèrent la majorité au parti libéral, et M. Verhaegen fut nommé vice-président de la Chambre des représentants.

En 1848, la présidence lui fut décernée. Sa vocation naturelle ne le portait pas au fauteuil ; mais les services qu’il avait rendus à son parti, notamment par la formation de l’Alliance, qu’il remplaça ensuite par l’Association libérale, lui assuraient cette haute preuve de confiance de ses amis politiques. On a demandé dans le parti vaincu comment le fougueux orateur saurait conserver le calme nécessaire à ses nouvelles fonctions. M. Verhaegen en prenant possession du fauteuil prononça le discours suivant :

« Messieurs, et chers collègues, je suis vivement touché de la marque de haute confiance que vous venez de me donner. Je suis surtout touché de cette grande majorité qui m’appelle à diriger vos travaux.

« Les fonctions de la présidence, je ne me le dissimule pas, sont très difficiles. Mais elles sont trop honorables pour que je veuille en décliner le fardeau. J’accepte donc avec empressement ces fonctions que je ne dis qu’à votre bienveillance ; je les accepte avec gratitude, et je nourris l’espoir qu’en me rappelant souvent la marche qui était suivie par mon honorable devancier, je parviendrai à justifier votre choix.

« Impartialité pour tous, sans distinction d’opinion ; mais aussi fermeté, fermeté inébranlable, chaque fois qu’il s’agira du maintien de l’ordre dans cette assemblée et de l’exécution du règlement.

Respect pour la liberté la plus complète de la tribune, mais aussi efforts incessants pour écarter de la discussion toute question de personnes, tous débats irritants ou étrangers à l’ordre du jour.

« En un mot, volonté persévérante d’imprimer à vos travaux cette activité, cette régularité qui réclament, plus que jamais, les intérêts du pays.

« Voilà, messieurs, la ligne de conduite que je me trace en venant accepter le fauteuil. Voilà la ligne de conduite que je suis résolu à suivre fidèlement avec le concours de mes honorables collègues du bureau.

« Puissent, messieurs, nos efforts être couronnés de succès ! Alors votre approbation sera et doit être notre seule récompense. »

Toutes ces promesses ont été loyalement tenues ; l’homme de parti s’est effacé pour ne montrer que le président impartial. Organe vivant du règlement de la chambre, l’honorable M. Verhaegen l’a toujours fait exécuter avec vigueur, et n’a jamais souffert qu’il fût violé. Avec lui, la liberté de la parole n’a jamais été une lettre morte. Amis ou ennemis politiques ont trouvé en lui le président intègre, l’homme juste, n’étouffant jamais la voix des opposants, ne favorisant ni les interruptions ni les digressions ; ne profitant jamais d’un moment de trouble pour précipiter une délibération, n’abusant pas de son autorité pour mettre brusquement aux voix une question qui demandait examen et maturité. On doit lui rendre cette justice qu’une difficulté, sujette à controverse n’a jamais été tranchée de son autorité.

Tel l’honorable M. Verhaegen a été pendant les sessions de 1848-1849 à 1851-1852, tel nous le retrouvons dans sa présidence de 1857-1858.

Les hautes fonctions politiques sont ordinairement la source des honneurs et des dignités. M. Verhaegen a constamment refusé toutes marques de distinctions, toute espèce de décorations qui lui firent successivement offertes par le Gouvernement belge et par les Gouvernements étrangers ; il refusa même l’indemnité que la Constitution accorde au représentant, domicilié hors de l’enceinte de la capitale, indemnité à laquelle il avait droit puisque, comme bourgmestre, il avait son domicile à Boitsfort, où il réside d’ailleurs pendant six mois de l’année. Il n’a jamais ambitionné d’autre récompense que celle qui pouvait lui être offerte par ses concitoyens : et cette récompense ne lui a pas fait défaut. Après sa première élection à la chambre en 1837, sa réélection de député à chaque époque quatriennale eut toujours lieu au premier tour de scrutin, et à une forte majorité, nonobstant les efforts du parti contraire.

Le 13 mars 1849, l’impartialité dont M. Verhaegen ne cessa de faire preuve dans l’accomplissement de ses fonctions de président, lui valut des témoignages de cordialité dont la même valeur sympathique se chercherait en vain dans les Annales des autres assemblées parlementaires. Tous ses collègues, tous, sans en excepter un seul, catholique ou libéral, lui offrirent un banquet civique. La fête eut lieu dans la salle de la Société royale de la Grande-Harmonie. Tous les députés étaient confondus et fraternisaient en famille ; nous disons « confondus », car chacun avait déposé, en entrant, son opinion politique, et avait pris place au banquet, au gré de sa convenance.

« A notre bon président, à notre bon collègue, à notre excellent ami M. Verhaegen ! », s’était écrié M. Henri de Brouckere, dans un toast unanimement applaudi ; et M. Verhaegen, vivement impressionné, répondit en ces termes :

« Messieurs et chers collègues, je suis si touché de la marque de sympathie que vous me donner en ce moment que c’est avec une vive émotion que je prend la parole pour vous remercier.

« J’ai lieu d’en être fier, aussi jamais assemblée législative ne fit à son président l’insigne honneur que je reçois de l’unanimité de ses collègues.

« Mais loin de moi toute pensée qui ne serait qu’une erreur de l’amour-propre. Si j’ai pu réaliser d’une manière satisfaisante les intentions que je manifestai le 28 juin dernier, en montant au fauteuil, c’est que vous avez grandement facilité ma mission ; c’est que chacun de vous, attaché par conviction à ses opinions, à su comprendre que le respect des autres et de soi-même est un des premiers devoirs à observer dans les débats parlementaires.

« Répondant au toast que vous venez de me porter, je bois avec bonheur à vous tous, mes chers et honorés collègues, à vous auxquels appartient, je le répète, la meilleure part de ce que vous voulez bien approuver dans la personne de votre président ; je bois à cette chère et nombre patrie, qui nous a confié ses plus graves intérêts, et que nos efforts communs tendront toujours à maintenir indépendante et paisible par l’action salutaire des libertés dont elle a donné l’exemple à l’Europe. »

Cette fête eut de l’écho au-delà des frontières ; la presse étrangère, en apprenant cet événement, rendit un éclatant hommage à notre esprit de nationalité et de convenances parlementaires, et proclama dans les termes les plus honorables, qu’à ce rendez-vous des représentants de la famille belge, pas un membre n’avait manqué à l’appel.

Rentrons dans le domaine de la politique.

Peut-être l’opinion catholique avait-elle cru qu’en entourant de prévenance M. Verhaegen, elle parviendrait à en faire un transfuge ; car elle avança, à deux reprises différentes, jusqu’à lui promettre son appui, et à l’engager à accepter la mission que le Roi lui avait offerte de constituer un cabinet.

« Ne comptez jamais sur moi, répondait l’honorable président ; je quitterai même le fauteuil pour venir combattre sur les bancs de la gauche vos opinions, si l’occasion vient à s’en présenter. »

Cette déclaration fut strictement maintenue ; plusieurs fois M. Verhaegen descendit du fauteuil pour se joindre à ses amis et combattre les prétentions de ses adversaires.

Aux élections de 1852, alors que les dangers extérieurs étaient passés, le parti catholique aidé de publicistes étrangers, repris son rôle agressif. M. Verhaegen, qui était président de l’Association libérale en même temps qu’il était président de la chambre, lança un manifeste que nous croyons utile de reproduire :

« L’Association libérale et Union constitutionnelle de Bruxelles aux électeurs.

« Messieurs,

« Dans quelques semaines, vous serez appelés à l’exercice de vos droits constitutionnels. Dans le Brabant, il y aura des élections provinciales, et, bientôt après, la moitié du pays devra renouveler le mandat de ses représentants Le moment est venu pour les libéraux de serrer leurs rangs, de défendre le terrain que leur union a conquis et les institutions que leur patriotisme a préservées. Pas d’incertitude, pas de défaillance, pas de division : à ce prix seul, nous continuerons de faire triompher l’ordre et la liberté.

« Notre cause est noble ; la défense en est facile : elle se résume dans un seul mot, qui doit être sacré pour tout cœur belge : la Constitution.

« Avec la même énergie qu’il a résisté à la tempête révolutionnaire, le libéralisme saura tenir tête aux entraînements d’une aveugle réaction. Il combattra, il déjouera les projets de ces hommes qui, infidèles à leur passé, reniant l’œuvre à laquelle ils ont mis la main, insultant à la gloire du Congrès national, osent prétendre que les assemblées parlementaires sont incapables de faire une constitution durable ; que les préjugés sont les racines des institutions ; que la liberté des croyances, l’indépendance mutuelle des religions et des Etats, la liberté politique, l’égalité des droits entre les citoyens, la fraternité sociale entre les classes, ne sont que des rêves.

« Telle est aujourd’hui la thèse soutenir et développée par le parti qui va jusqu’à usurper le titre de conservateur, alors que ses doctrines et ses actes ne tendent qu’à un but : le renversement de nos institutions. Fils ingrats qui frappent leurs mères imprudentes qui n’aperçoivent pas que toute atteinte portée à notre Constitution, blesserait au cœur notre nationalité même, qui n’a de force et de vie que par elle.

« Puisque les principes sur lesquels repose notre charte sont mis chaque jour en controverse, puisque chaque jour une polémique impie les voue à la déconsidération et à la désaffection du peuple, proclamons les avec une nouvelle force, inscrivons-les avec un nouvel éclat sur notre bannière, et malheur à qui la touche !

« Nous voulons la Monarchie constitutionnelle appuyée sur la Souveraineté nationale ; nous voulons maintenir intact et respecté le pouvoir civil, qui se résume en elle.

« Nous voulons la liberté de la presse, la liberté religieuse, la liberté d’enseignement, la liberté d’association.

« Et ces libertés, nous les voulons, non pas comme nos adversaires, à l’usage exclusif d’une opinion, mais au profit de toutes, sans exclusion ni réserve.

« Nous repoussons le rétablissement des castes, la résurrection des privilèges. Nous voulons pour tous la même loi, le même droit.

« Pas plus la République que la réaction ! telle fut notre devise en 1848. Pas plus la réaction que la République ! telle est notre devise en 1852.

« En 1848, la Constitution fut notre cri de ralliement ; qu’elle le soit encore aujourd’hui, qu’elle le soit partout et toujours !

« Aussi longtemps que le parlement restera composé des mêmes éléments, aussi longtemps que le Gouvernement se montrera animé du même esprit, aussi longtemps que la grande majorité du corps électoral se maintiendra dans cette ligne de patriotisme et de sagesse, qui est à la fois l’honneur et le salut du pays, nos institutions n’auront rien à redouter ; les tentatives d’une minorité réactionnaire ne parviendront ni à les flétrir ni à les ébranler.

« Toutefois, soyons attentifs, vigilants et fermes. A aucune époque, le parti réactionnaire n’a déployé plus d’ardeur, n’a fait jouer plus de ressorts. Tandis qu’il signale comme clubs démagogiques les associations libérales formées des citoyens les plus honorables et les plus dévoués, il étend ses forces dans l’ombre, il prépare ses armes dans des clubs ténébreux, et le mot d’ordre est donné pour poursuivre à outrance tous les représentants du libéralisme, partout où la lutte offrira la moindre chance de succès.

« Que le parti libéral, ou plutôt pour le nommer par son véritable nom, que le parti constitutionnel se prépare à une énergique résistance.

« L’Association libérale et Union constitutionnelle de Bruxelles n’oubliera pas que tous les libéraux du pays sont solidaires et se doivent un mutuel appui ; elle offre son concours actif et sympathique à toutes les associations, à tous les électeurs qui veulent maintenir le libéralisme au pouvoir et la majorité libérale dans le Parlement, dans les conseils de la province et de la commune.

« Pas de révolution, donc pas de réaction.

« La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. – Tel est notre but.

« Unité de vues, communauté d’efforts, solidarité publicité, association. – Tels sont nos moyens.

« Indépendance nationale, repos du pays, impuissance des factions, ordre et progrès. – Tel est le grand résultat que nous avons obtenu, et que nous saurons maintenir. »

Jamais ses adversaires ne purent pardonner à M. Verhaegen cette œuvre de franchise, et ils résolurent dès lors de le renverser du fauteuil de la présidence.

Les élections au sujet desquelles on avait ameuté les intérêts matériels contre le libéralisme, ébréchèrent la majorité ; et le premier acte de la Chambre nouvelle fut une lutte organisée contre M. Verhaegen et contre ses amis qui étaient au pouvoir. Le président ne fut pas éliminé ; mais il pensa que la majorité qu’il avait obtenue au second tour de scrutin n’était pas suffisante et il refusa de prendre de nouveau la direction des travaux de la chambre.

Une souscription fut alors ouverte dans tout le pays pour offrir à M. Verhaegen une médaille en or, témoignage de reconnaissance de ses services et de son abnégation patriotique. Cette médaille porte d’un côté l’effigie du président,e t autour : « Pierre-Théodore Verhaegen », et de l’autre, l’inscription que voici : « Président de la Chambre des représentants de 1848 à 1852. Au défenseur des libertés publiques, à son courage, à son désintéressement. 1852. »

On sait ce qui s’est passé depuis : on connaît les luttes auxquelles M. Verhaegen a pris part. D’abord il ne cessa de joindre ses efforts à ceux de ses amis des provinces pour relever partout les Associations libérales dont le zèle s’était ralenti, pour en créer de nouvelles et pour bannir à tout jamais la politique de conciliation et de modération qui devait, d’après lui, être fatale au libéralisme.

Dans un discours qu’il prononça à Gand le 19 octobre 1856, au banquet offert à M. Manilius, il s’exprimait ainsi :

« Qu’on se rassurer donc complètement, Messieurs, et qu’on abandonne pour toujours cette politique, dite de conciliation et de modération, dont les auteurs sont restés dupes, et qui, en définitive, n’aura d’autre mérite que de retarder pour quelque temps encore l’avènement nouveau de l’opinion libérale.

« Nous avons transigé en 1831 avec nos adversaires sur de grands principes sociaux ; nous avons accordé au clergé belge des libertés dont aucun clergé ne jouit dans le monde, et aujourd’hui on veut nous ravir ce qui nous a été donné comme l’équivalent de ces libertés !

« Le temps des concessions est passé : on ne transige pas deux fois sur le même sujet. Exigeons donc l’exécution pleine et entière de la première transaction ; en d’autres termes, exigeons que la Constitution soit respectée.

« Messieurs, c’est par les Flandres que l’opinion libérale s’est relevée en 1847, c’est encore par les Flandres qu’elle se relèvera de nouveau ; et déjà la ville de Gand vient, par un verdict récent, de casser d’une manière éclatante le verdict que l’intrigue avait surpris naguère à la conscience des électeurs de l’arrondissement. Un mot encore et je finis. Qu’il me soit permis, Messieurs, de répéter aujourd’hui ce que disait, si je ne me trompe, au mois de novembre 1839, une voix qui, certes, ne sera pas suspecte.

« « Nous fondons nos espérances sur les Flandres, et certes, elles ne seront pas déçues. Nous trouvons dans les Flandres de grands exemples de dévouement et de patriotisme.

« « Inaccessibles à la peur, confiantes dans leur bon droit, jamais elles n’ont compté le nombre de leurs ennemis, toujours elles ont résisté avec énergie et en même temps avec succès aux empiètements et aux oppressions, n’importe d’où qu’elles vinssent ! » »

On se rappelle la vigueur de M. Verhaegen dans la discussion de la loi des établissements de bienfaisance, son activité dans la lutte électorale de 1857.

Invariable dans son opinion, il avait, depuis vingt ans, signalé au sein du Parlement les tendances de ses adversaires au monopole de toutes les influences.

« Lorsque naguère, disait-il le 5 mai 1857, je parlais de la mainmorte, j’étais pour dire isolé sur mon banc ; on m’accusait alors de promener un fantôme dans le pays pour effrayer les populations, et ce fantôme, d’après l’honorable M. Malou, ne serait plus aujourd’hui qu’un mannequin !

« Messieurs, si je n’étais poussé que par un amour-propre, qui est assez commun en politique, je pourrais me féliciter de ce que le temps soit venu me donner raison en justifiant et mes craintes et mes prévisions, car la mainmorte est devant nous avec son affreux cortège, et on vous l’a dit, en toute naïveté, la majorité est résolue à lui faire le meilleur accueil ; mais je suis trop bon patriote pour me donner une si triste satisfaction. Avec mon honorable ami, M. Delfosse, je jette le cri d’alarme et je convie tous les hommes sincèrement attachés à nos institutions, de se joindre à nous pour conjurer l’orage, s’il en est temps encore.

« On cherche, je le sais, à nous décourager, à nous vaincre par lassitude, mais on ne réussira pas dans cette tentative. Nous resterons les derniers sur la brèche, et si nous ne parvenons pas à convaincre la majorité, parce que son opinion est arrêtée d’avance, comme nous l’a insinué l’honorable M. Malou, nous convaincrons du moins, j’en suis certain, le pays est derrière nous. »

Dans cette mémorable discussion, M. Verhaegen ne chercha pas à briller par des discours scientifiques ; fidèle à ses convictions, il rappela, sans ménager aucun nom, les faits nombreux qui, selon lui, constituaient des suggestions et des captations exercées au lit des mourants et sur les consciences timorées ; il s’adressa ainsi à tous les intérêts, à toutes les intelligences, et il établit que le projet de loi dans chacune de ses dispositions renfermait tous les germes de la personnification civile.

Nous reproduisons ici en entier la péroraison de ce discours, qui constitue en quelque sorte la profession de foi de l’orateur, au point de vue religieux :

« Messieurs, nos adversaires sont allés jusqu’à gravir le Calvaire et à faire parler le Christ du haut de la croix.

« Le parti dont nous combattons les envahissements aime à couvrir son amour de la domination des noms les plus glorieux, des noms les plus chers à l’humanité. Le monde entier a profité des bienfaits du christianisme, mais ce sont nos adversaires qui, à l’exclusion de tous, ont recueilli l’héritage du Christ ! A les entendre, on dirait que les sublimes vérités que le Grand Martyr a scellées de son sang se sont toutes réfugiées dans leur cœur et que c’est d’eux, d’eux seuls que nous devons recevoir toute direction ; que ce que nous avons de mieux à faire, c’est de suivre les exemples qu’ils veulent bien nous donner. Ils se délivrent à eux-mêmes un brevet de supériorité morale, et pour que nous le proclamions sans conteste, ils nous parlent avec onction de celui qui a fondé la charité en nous recommandant de secourir nos frères.

« Ils nous disent : Aimez-vous les uns les autres, c’est-à-dire ne nous combattez pas, laissez-nous faire, laissez-nous régner, laisser-nous jeter à l’aise la division dans vos rangs, laissez-nous dominer, et reconnaissez notre puissance, notre supériorité !

« C’est au nom du Christ qu’ils veulent établir leur monopole, lorsque le Christ a proclamé l’égalité !

« C’est au nom du Christ qu’ils veulent opprimer, lorsque le Christ est mort pour la liberté du genre humain !

« C’est au nom du Christ qu’ils veulent accumuler d’immenses richesses, lorsque le Christ a prêché et pratiqué la pauvreté !

« Le Christ a dit : Rendez à César, c’est-à-dire à l’Etat, ce qui appartient à César ; et c’est au nom du Christ qu’ils veulent dominer l’Etat, c’est-à-dire opprimer la liberté de tous au profit de leurs vues ambitieuses !

« Avant de nous parler du Christ, dont ils outragent la mémoire en mêlant ce nom glorieux à leur soif de puissance et de richesse, nos adversaires auraient bien dû se pénétrer de l’esprit du christianisme, qui a été, pour l’humanité, l’aurore de son affranchissement, tandis que tous leurs beaux discours n’ont d’autre but que de mener la Belgique à la servitude.

« Nous aimons, nous vénérons le Christ, et c’est au nom du Christ que nous repoussons l’oppression, la domination cléricale. »

Ce discours ébranla le ministère de la droite, qui après avoir annoncé plusieurs amendements, n’eut d’autre ressource que de condamner lui-même son œuvre. Bientôt démissionnaire, il fut remplacé par un ministère de la gauche.

La dissolution de la chambre était une des conditions de la formation du cabinet nouveau, et les élections qui la suivirent amenèrent dans le parlement une forte majorité libérale.

M. Verhaegen avait partagé en 1852 le sort du ministère du 12 août ; il devait revenir avec ses amis en 1857.

Le 27 décembre 1857, en remontant au fauteuil de la présidence, M. Verhaegen s’exprima ainsi :

« Messieurs et chers collègues, je suis heureux et fier de la haute confiance que vous venez de me donner au nom de la libre Belgique.

« Cette marque de confiance, je l’accepte avec gratitude, comme l’approbation de ma conduite politique. Je ne pouvais pas ambitionner de récompense plus honorable pour les services que j’ai tâché de rendre à mon pays.

« Je suis aujourd’hui ce que j’ai toujours été, ce que j’étais en 1837, au début de ma carrière parlementaire ; ce que j’étais en 1848, lorsque pour la première fois je fus appelé au fauteuil de la présidence ; ce que j’étais en 1852, lorsque j’en descendis pour reprendre plus tard, avec mes honorables amis du 12 août place sur les bancs de l’opposition. Je suis aujourd’hui ce que je serai toujours, l’ami dévoué, le défenseur zélé de la liberté, de l’ordre, de la nationalité dont la monarchie constitutionnelle nous assure les bienfaits.

« Messieurs, j’aime à le redire, si nous ne sommes pas touours d’accord sur les moyens, nous devons l’être du moins sur le but à poursuivre ; nous devons être d’accord et unis lorsqu’il s’agit du bonheur et de l’indépendance de notre chère patrie.

« Comme homme politique, comme représentant, je ne dévierai jamais de principes auxquels je n’ai jamais cessé d’être fidèle. Quand je le croirai utile, j’irai encore au milieu de mes amis, défendre les idées et les droits de l’opinion à laquelle je me fais gloire d’appartenir.

« Comme président de la chambre, je ne serai en aucune circonstance l’homme d’un parti. Mon programme vous est connu depuis longtemps.

« Impartialité pour tous sans distinction d’opinion ; mais aussi fermeté, fermeté inébranlable chaque fois qu’il s’agira du maintien de l’ordre dans cette assemblée et de l’exécution du règlement.

« Respect pour la liberté de la tribune ; mais efforts incessants pour écarter de la discussion toute question de personnes, tous débats irritants ou étrangers à l’ordre du jour.

« En un mot, volonté persévérante d’imprimer à vos travaux cette activité, cette dignité qui font l’honneur du parlement et que réclament les intérêts du pays.

« C’était, messieurs, la ligne de conduite que je me suis tracée il y a neuf ans et que je crois avoir consciencieusement suivie ; c’est encore la ligne de conduite que je me trace aujourd’hui. »

Ces paroles sont le complément de la vie politique de celui dont nous venons d’écrire la biographie. Ses adversaires peuvent combattre ses opinions, mais nul ne saurait attaquer son caractère. Défenseur zélé du libéralisme, ami dévoué de la monarchie constitutionnelle il n’a pas cessé d’être fidèle à son drapeau qui porte pour devise :

Indépendance nationale ;

Royauté constitutionnelle ;

Ordre ;

Economie dans les dépenses ;

Equité dans l’impôt ;

Liberté et progrès partout et pour tous.

Ferme et inébranlable dans ses convictions, M. Verhaegen n’a jamais consenti à se mettre à la remorque de l’une ou de l’autre fraction de son parti ; il a justifié, en 1848, sa conduite de 1846 ; si, à certaine époque, il a cru pouvoir crier : « en avant », il a eu la force et le courage de ralentir le mouvement, lorsque l’intérêt et l’indépendance du pays se trouvaient en jeu.

En entrant dans la vie politique, il a sacrifié au parlement la belle et lucrative position qu’il occupait au barreau de Bruxelles, faveurs et distinctions honorifiques, il a tout refusé ; rien n’a pu l’ébranler dans ses convictions.

Ainsi reste debout le courageux citoyen que la Belgique reconnaissance est fière de compter parmi ses plus illustres enfants.