Thonissen Jean (1816-1891)

Thonissen Jean, Joseph catholique

né en 1816 à Hasselt décédé en 1891 à Louvain

Ministre (intérieur et instruction publique) entre 1884 et 1887 Représentant 1863-1890 , élu par l'arrondissement de HasseltBiographie

(Albert NYSSENS, dans la Revue générale, Bruxelles, Société belge de librairie, 1892, pp. I à VIII)

Lorsque la postérité voudra symboliser en une figure les œuvres et les hommes qui, dans la faculté de droit, illustrèrent l'université catholique de Louvain au dix-neuvième siècle, elle nommera THONISSEN.

Le nom de Thonissen est glorieux. La patrie et la science le revendiquent avec fierté ; c'est avant tout à l'Alma Mater qu'il appartient. Depuis 1848, date de sa nomination à la chaire de droit criminel, jusqu'au jour où en 1884 le roi l'appela au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique, Thonissen ne cessa d'honorer l'université catholique par l'éclat de son enseignement et plus encore par de nombreux écrits historiques, littéraires, politiques, économiques ou juridiques qui lui acquirent une réputation universelle. Et lorsqu'il put enfin, en 1887, se décharger du fardeau des affaires publiques, il se hâta de retourner à Louvain, pour y passer les dernières années de sa vie, à l'ombre des halles qui conservaient l'écho de son enseignement et le dépôt de ses œuvres, entouré de collègues qui l'aimaient et le vénéraient, au milieu des étudiants fiers de pouvoir saluer de leurs enthousiastes acclamations ce vieillard à la blanche couronne de cheveux, personnification du travail et de la science.

Le grand criminaliste belge est mort pour sa famille, pour ses amis et pour la science le 2 février 1890. Ce jour-là s'éteignit d'un coup la flamme qui avait illuminé sa belle intelligence, et depuis lors, l'épouse dévouée, les proches et les amis intimes qui pendant une année et demie encore entourèrent l'illustre vieillard de leurs soins et de leur sollicitude, ne rencontrèrent plus sa pensée et son cœur que dans le souvenir. Thonissen était avant tout professeur ; il le demeura presque jusqu'à la veille de sa mort. Trente-six années d'enseignement ne l'avaient pas lassé, et lorsque les événements politiques l'arrachèrent à sa chaire, ce fut pour lui un véritable déchirement de cœur. Il aimait passionnément la belle science à laquelle il avait consacré sa vie. Il aimait la jeunesse universitaire, ses étudiants, dont il savait, par son talent et sa bonté, gagner à la fois l'intelligence et le cœur.

Les nombreuses phalanges de juristes qui ont été formées à son école lui ont fait la réputation d'un maître dans l'art d'enseigner. Les élèves sont les juges de leurs professeurs, et leur jugement fait loi. Ils applaudissaient chez Thonissen la perpétuelle jeunesse de son enseignement, cette communication intime qu'il savait établir entre le maître et ses auditeurs, l'art qu'il mettait à faire briller les principes, l'enthousiasme avec lequel il affirmait sa conviction. La clarté était sa qualité maîtresse sous sa parole exempte d'artifices d'éloquence, mais chaude et colorée, les notions les plus délicates et les plus difficiles pénétraient comme la lumière dans les intelligences, et lorsque le professeur sentait qu'il avait été compris, il puisait dans ce fonds, qu'une prodigieuse mémoire avait si richement doté, un des nombreux exemples émouvants ou piquants qui ornaient son cours et en faisaient l'originalité et la vie. En sortant du cours de Thonissen, l'élève se disait : « je connais la matière » ; il n'avait plus qu'à... la retenir.

Il y a dix ans, un de mes intimes amis, alors professeur de droit pénal aux facultés catholiques de Lille, était venu passer une journée à Louvain et me manifestait l'intention de me faire l'honneur d'assister à ma leçon. Malheureux, lui dis-je, allez au cours de Thonissen ! Il s'y rendit. Lorsque je le revis deux heures plus tard, il était dans un véritable enthousiasme. « Jamais, disait-il, à la faculté de droit de Paris, où j'ai fait toutes mes études, je n'ai entendu un cours qui m'ait à ce point impressionné par sa clarté et sa forme originale. Notre grand criminaliste avait ce jour-là, à titre d'exemple, raconté avec cette verve et cet humour qui tenaient ses élèves comme suspendus à ses lèvres, la célèbre aventure de Risquons-Tout. En citant à ses auditeurs une équipée ridicule, il avait trouvé le moyen de graver dans les esprits une règle fondamentale de droit, mais en même temps il avait parlé des évènements de 1848, qu'il avait étudiés de si près, dans des termes qui avaient excité le patriotisme de ses élèves.

Les 3exemples », pour nous servir d'un terme d'école, étaient la grande attraction et l'un des principaux mérites de L4enseignement de Thonissen, qui était avant tout actuel et moderne. Il ne connaissait pas ces manières arides qu'un romanisme outré a fait régner si longtemps dans beaucoup de chaires de droit. Jamais Thonissen ne faisait assister ses élèves au meurtre de Stichus par Pamphilus, et quand il parlait d'un voleur et d'un volé, il n'éprouvait pas le besoin de les appeler Primus et Secundus. C'étaient les célèbres voleurs, les faussaires de marque, les grands assassins qui avaient fait trembler les mères ou troublé le sommeil des contemporains, qui défilaient successivement avec les chapitres et les articles du code pénal devant l'auditoire curieux et attentif. Et dans la bouche de cet intéressant conteur, les exemples revêtaient, suivant l'inspiration du moment, des formes nouvelles et diverses. Thonissen ne craignait pas d'enjoliver les faits pour les rendre plus saisissants. C'est ainsi que, à propos de condamnations à des dommages-intérêts, il lui arrivait, racontant une même année deux fois le même trait, de citer dans une leçon le chiffre de cent mille francs et quelques jours après la somme d'un demi-million. Ces récits n'étaient pas le but, mais un moyen qui, dans sa bouche, prenait une force de pénétration magique.

Tel était le professeur. Ses leçons étaient à la fois pour l'élève un travail et un repos qui instruisait encore.

La leçon terminée, Thonissen avait hâte de rentrer chez lui dans son cabinet de travail, où toujours quelque étude commencée ou quelque publication l'attendait. Il était de ceux qui croient que le professeur n'a rempli qu'une partie de sa tâche lorsqu'il a donné son cours, et il estimait que son honneur de savant et la gloire de l'université catholique, à laquelle il était dévoué de toute son âme, lui faisaient un devoir de travailler sans trêve ni repos. Un jour, il me semble l'entendre encore, Thonissen, dans un de ces épanchements où il pensait tout haut et où sa sincérité prenait les formes de la naïveté, me dit subitement : « On dit de moi que je suis un ambitieux : c'est vrai ; j'ai toujours eu l'ambition de me faire un nom dans la science et de contribuer à la renommée de l'université de Louvain. J'ai toujours été heureux des récompenses et des distinctions que j'ai reçues, parce que je les devais à mon travail. Si je n'avais pas eu cette ambition, je me serais borné à donner mon cours, à travailler doucement, paisiblement sans me fatiguer et j'aurais joui des agréments matériels de la vie. Mais aurais-je fait tout mon devoir ? »

Ces paroles, que j'ai retenues et qui m'ont frappé par leur justesse et leur vérité, je les redis aujourd'hui parce qu'elles sont l'honneur de celui qui les a prononcées et qu'elles expliquent sa vie.

L'ambition est un sentiment que Dieu a placé au cœur de l'homme ; elle est un ressort qui fortifie sa volonté et décuple ses forces ; c'est par elle que se font les grandes choses, et lorsqu'elle est dirigée vers le bien, l'ambition devient une vertu. Thonissen n'avait pas l'ambition de l'or et de la fortune qui fait le thésauriseur ou le financier ; il avait l'ambition de la science et du patriotisme qui fait le savant et le grand citoyen.

Et voilà pourquoi, quand son cercueil traversa le Brabant et le Limbourg, reconduisant ses restes mortels de Louvain où il avait vécu dans le travail et les honneurs, à Hasselt où il était né et avait grandi à l'ombre d'un modeste foyer, hommes du peuple et grands de la terre, pouvoirs civils et autorités religieuses s'inclinèrent avec respect et admiration ; voilà pourquoi, alors, amis et adversaires se découvrirent devant celui que l'indépendance belge appela justement et loyalement « une de nos illustrations nationales. »

Vivant, Thonissen fut accueilli comme un frère d'armes par les académies nationale et étrangères, qui se félicitaient de le compter dans leur sein ; mort, il fut loué dans tous les pays où la science est en honneur. Le premier corps savant du monde où Thonissen pouvait être appelé, l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques), qui l'avait élu membre correspondant dès 1869 et membre associé en 1887, rendit un éclatant témoignage à sa mémoire en proclamant par la bouche de son éminent président, M. Aucoc, que « la situation scientifique de M. Thonissen dans son pays et en Europe était considérable » (séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 1891, p. 611.)

Cette célébrité scientifique était le résultat d'un demi-siècle d'études et d'incessantes publications.

Les traditions académiques réservent au continuateur de son enseignement l'honneur de parler des travaux de Thonissen Leur sèche énumération bibliographique n'occupe pas moins de dix grandes pages dans le Liber memorialis publié en 1887 à l'occasion du cinquantenaire de la restauration de l'université de Louvain. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais le travail de cinq professeurs que Thonissen a fourni. Voilà pourquoi, au lieu d'une analyse de ses écrits, nous devrons nous borner à une marche quasi triomphale à travers sa féconde carrière scientifique.

Thonissen, après avoir fréquenté l'école primaire de Hasselt, fit ses humanités au petit séminaire de Rolduc et ses études de droit à l'université de Liége. Devenu docteur en droit en 1838 après de brillants examens passés devant le jury central, il alla passer deux ans à Paris, où il suivit certains cours de l'école de droit, tout en faisant un stage chez M. Teste. Revenu dans sa ville natale, il y plaida jusqu'en 1845 et devint successivement membre du conseil provincial et du conseil communal.

Etudiant en droit, Thonissen consacrait une partie de ses loisirs au culte des lettres et l'on trouve déjà dans les Annales littéraires et philosophiques de Liége de l'année 1837 des vers dus à sa plume. Ce savant ne considérait pas d'ailleurs la poésie comme un péché que les hommes graves doivent pardonner à la première jeunesse ; dix ans plus tard, il écrivait encore dans la Revue catholique de Louvain une pièce de vers : Espérons, portant en exergue in fide constans. Nous en copions deux strophes qui donneront une idée de son inspiration:

« Enfants dégénérés, le doute nous dévore ;

« L'or et la volupté se disputent nos jours ;

« Mais, dans les airs émus, la croix s'élève encore,

« Sur les autels du Christ l'encens fume toujours.

« Du sage ivre d'orgueil, la parole insultante

« Lance un arrêt de mort à ses adorateurs,

« Mais depuis deux mille ans, l'Eglise triomphante

« A béni les cercueils de ses blasphémateurs ! «

Il importe, pour la manière, de noter la date : 1817. Thonissen était alors commissaire d'arrondissement à Hasselt, fonction à laquelle le comte de Theux l'avait nommé en 1846, après qu'il eut occupé pendant un an le siège de substitut du procureur du roi à Hasselt.

Les commissaires d'arrondissement qui publient des vers sont rares ; ce ne fut cependant pas la cause de la destitution de Thonissen en 1847 par le ministère Frère-Rogier. M. Thonissen, dans son histoire de la Belgique sous Léopold I, parle de cet acte de politique violente dont il fut victime, sans amertume et avec une modération qui l'honore. C'est avec un sentiment de reconnaissance que nous rappelons ici cette destitution. L'administration perdit alors Thonissen, mais la patrie le conserva et l'université catholique de Louvain le gagna.

La forme si littéraire des écrits de Thonissen et l'étonnante facilité de son style sont dus aussi en partie au journalisme, cette grande école de la plume et même de la parole par laquelle devraient passer tous ceux qui ont l'ambition d'exercer quelque influence sur les opinions et les idées. Thonissen écrivit régulièrement pendant plusieurs années dans un journal que, jeune avocat, il avait créé à Hasselt.

Plus tard, de 1847 à 1852, on put lire de lui, notamment dans la Revue Catholique de Louvain, de nombreuses études littéraires sur Victor Hugo, Lord Byron, Musset, de Lamartine, etc., qui marchaient alors, bruyants et admirés, aux avant-gardes du romantisme. Comme l'a écrit M. Firmin Van den Bosch dans sa belle étude sur Thonissen (Un jubilé parlementaire, 1888. Extrait de l'Impartial de Gand), tous ces articles étaient écrits dans une langue saine, à la fois robuste et imagée. C'est ainsi que se forma l'écrivain.

Le droit et surtout le droit criminel étudié dans son histoire fut le domaine principal de l'activité scientifique de Thonissen, le champ où il recueillit les plus riches moissons. Mais, esprit largement ouvert aux sciences spéculatives, il consacra de nombreux écrits au socialisme et à la philosophie de l'histoire.

Parmi les premiers, nous nous bornerons à citer : Le socialisme et ses promesses (1850) et surtout Le socialisme depuis l'antiquité jusqu'à la constitution française du 14 janvier 1852, où l'auteur plaçait cette phrase prophétique : « Je ne crois pas que les doctrines anarchiques soient désormais réduites à l'impuissance. » L'érudition et la clarté, ces qualités maîtresses de Thonissen, apparaissent à chaque page dans ce cortège des erreurs sociales que l'auteur fait défiler devant le lecteur. C'est encore une vue d'ensemble et de haut que ce livre, dont la première édition parut dans les Mémoires de l'Académie, et qui portait pour titre : « Quelques considérations sur la théorie du progrès indéfini dans ses rapports avec l'histoire de la civilisation et les dogmes du christianisme. » Cet écrit, comme le disait récemment à l'Institut de France M. Aucoc, « fait voir Thonissen comme un chrétien très convaincu et très épris de progrès et de liberté. »

Il n'était pas moins épris de patriotisme ; sa carrière politique en fait foi, ses écrits l'attestèrent bien avant son entrée au Parlement. Et parmi eux nous citerons la Vie du comte Félix de Mérode (1861). « Le deuil de sa famille, écrivait-il, fut le deuil de tout un peuple..... La Belgique ne cessera jamais de placer le nom du comte Félix de Mérode au premier rang de ceux de ses fils qui l'ont rendue grande et libre. Ce nom répété d'âge en âge deviendra de plus en plus le symbole de la vertu, de l'honneur, du courage et du patriotisme. »

Mais c'est surtout dans La Belgique sous le règne de Léopold Ier, ouvrage publié en deux éditions (1855 et 1861), dont la dernière, en trois volumes, a été enrichie de précieux documents, que Thonissen donna la mesure de sa valeur comme historien national. Impartialité, largeur de vues, juste mesure dans les appréciations, et tout cela en un style toujours coulant et entraînant, souvent élevé : telles sont les qualités que de toutes parts on se plut à reconnaître à cette œuvre pénétrée tout entière d'un souffle patriotique.

La date de 1830 a été presque en toutes choses le point de départ de ses travaux. C'est là aussi que, jurisconsulte, il chercha le premier objet de ses études juridiques. La Constitution belge annotée, qui eut trois éditions (1844-1876-1879), est encore aujourd'hui le plus bel ouvrage qui existe sur le droit public national. Si les qualités de l'historien, du politique et du penseur ont parfois détourné l'auteur de la discussion rigoureuse et subtile des textes, il faut l'attribuer uniquement à la méthode qui a longtemps été exclusivement en honneur dans les études de droit public et à l'idée qui avait inspiré le livre expliquer la Constitution d'après l'esprit qui a dicté à nos constituants les larges et généreuses solutions du pacte fondamental. Le livre de Thonissen sur la Constitution belge pourra être complété ; il ne disparaîtra point.

Voici que le criminaliste fait à son tour ses premiers pas dans la carrière. Avant de dire le droit et de l'interpréter, il faut, dans un pays de droit écrit, le connaître. Dès avant son entrée au parquet, Thonissen avait été frappé du grand nombre de lois que l'on invoquait, lois tantôt en vigueur tantôt abrogées, et que les juges étaient souvent condamnés à aller chercher dans quelque ancien recueil où la disposition était comme perdue et oubliée. Le Complément du Code pénal, dont le premier volume parut en 1846 et dont le dernier porte la date de 1852, avait pour but de supprimer ces recherches et de fixer en même temps l'interprète sur le sens que la doctrine et la jurisprudence avaient donné aux lois pénales encore en vigueur en Belgique. Cette publication fut le prélude de son enseignement.

C'est en 1862 que Thonissen, pour la première fois, prit parti sur une question de droit criminel qui passionnait alors les publicistes et l'opinion, en publiant son petit livre sur La prétendue nécessité de la peine de mort. Il s'y déclara ouvertement hostile au maintien de la peine de mort. Cette attitude lui valut bien des attaques. Beaucoup de gens s'imaginaient alors que le parti catholique était rivé à tous les usages anciens et que sa raison d'être était de conserver les lois existantes. Thonissen lutta vaillamment par la plume et par la parole et il eut la satisfaction d'entendre, dix ans plus tard, un ministre de la justice, catholique comme lui, venir déclarer au Parlement qu'élève de Thonissen, il n'autoriserait plus l'exécution des sentences capitales. A ceux qui l'attaquaient au nom des principes philosophiques Thonissen ne cessa de répondre, à la Chambre comme dans la presse, en répétant ce qu'il avait déjà écrit dans son livre : « Je n'ai pas défendu la thèse de l'inviolabilité absolue de la vie humaine. L'illégitimité absolue de la peine de mort ne peut être sérieusement alléguée. La société possède le droit de punir, et si la peine capitale est indispensable pour dissiper les conflits et désarmer le bras de l'assassin, cette peine devient par cela même incontestablement légitime. » Mais il ajoutait : « La peine de mort doit disparaître là où la nécessité ne la justifie pas, là où elle n'apparaît pas comme un moyen indispensable. » Et après avoir prouvé que telle était la situation de notre pays à notre époque, il ajoutait : « cette question résolue, la peine de mort devient une véritable iniquité sociale. »

Depuis lors le maintien de la peine de mort en Belgique n'a plus jamais été réclamé dans la chaire de droit pénal de l'université catholique ; aucun ministre de la justice ne l'a plus appliquée dans notre pays.

C'est à l'occasion de son discours contre la peine de mort que certains publicistes reprochèrent à Thonissen des tendances à la suppression du libre arbitre. Il y répondit très nettement par une lettre adressée au Journal de Bruxelles, dans laquelle il distinguait entre la suppression du libre arbitre et l'atténuation de la responsabilité (22 janvier 1867) ; d'ailleurs tous les écrits de Thonissen, non moins que son enseignement, protestent hautement contre l'opinion qu'on lui a prêtée très inexactement. La dernière pensée scientifique de sa vie, tous ses intimes pourront l'attester, était d'écrire un livre destiné à combattre les conclusions excessives de l'école fondée par Lombroso, et le lendemain de sa retraite du ministère il nous fit l'honneur de nous offrir de collaborer à son œuvre. A cette époque nous eûmes avec lui de longs entretiens concernant le plan du livre et les idées fondamentales qui y seraient développées ; celles-ci étaient l'antithèse des tendances que d'aucuns lui attribuèrent. L'état de sa santé fut la seule raison qui empêcha l'illustre savant de donner suite à son projet.

Nous voici arrivé, à force de prétéritions, à l'œuvre capitale de Thonissen. Les quatre volumes qu'il a publiés de 1869 à 1879 sur l'Histoire du droit criminel chez les peuples anciens (Inde brahmique, Egypte, Judée), le Droit pénal de la République athénienne, l'Organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi Salique, ont mis le sceau à sa célébrité et l'ont placé au rang des savants dont le nom passe à la postérité. C'est là surtout, disait récemment à l'Institut de France M. le Président Aucoc, que Thonissen a été vraiment un maître... Il n'a pas pu achever sa tâche, mais il en a laissé des parties considérables, touchant à des points qui n'avaient pas été creusés avant lui et dont la haute valeur a été reconnue par les juges les plus autorisés (séances et travaux de l'Académie, p. 613.) Que pourrions-nous ajouter à ce solennel éloge, que la patrie de l'auteur avait eu la chance de devancer en attribuant à Thonissen, en 1886, à l'unanimité des suffrages du jury, le prix quinquennal des sciences sociales.

Où trouver d'habiles et sages législateurs, si l'on ne fait appel à des savants de la valeur de Thonissen ? C'est ce que, malgré nos divisions, tous les gouvernements et toutes les majorités parlementaires comprirent ; aussi, dès son entrée au Parlement, Thonissen fut-il nommé rapporteur de toutes les lois qui rentraient dans le cadre de ses études. Rapporteur ! Ceux qui ont fréquenté les sections de nos Chambres et ceux qui ont ouï parler sincèrement nos députés savent ce que signifient les mots « le travail en sections » et quelle est la part qui en incombe, le plus souvent, au rapporteur. Pour Thonissen, ce labeur produisit des volumes. Aux intimes qu'il conduisait à son cabinet de travail, il les montrait souvent en exhalant le soupir de l'homme harassé, mais à travers sa plainte perçait une pointe de légitime fierté.

Travailleurs de la terre, artisans, ouvriers de la manufacture ou de l'usine, saluez votre frère en Jésus-Christ, ouvrier comme son divin maître et comme vous ! Qui d'entre vous a plus que lui connu le fardeau et la peine ? Vous l'avez vu traverser nos rues courbé avant l'âge par le travail. Vous usez vos bras et vos mains ; il a, lui, épuisé son corps et usé son cerveau, à rechercher dans la science et dans l'histoire et à inscrire dans les lois les véritables règles de la société humaine. Vous reverrez au Ciel ce fils de la bourgeoisie, ami du peuple et démocrate de cœur ; vous le retrouverez parmi ceux qui, en pratiquant la loi du travail, ont honoré et loué Dieu !

La procédure pénale, cette honte des siècles passés, avait pour Thonissen une attraction spéciale. C'est la partie, peut- être la moins brillante, mais assurément la plus importante et la plus féconde du droit criminel. Que de progrès réalisés, depuis l'époque de la torture - cette aberration de nos pères et depuis le serment de l'accusé, jusqu'à nos jours ! Que de nouvelles et importantes étapes nous réserve encore l'avenir ! Thonissen y marcha résolument, fièrement, et dans ses rapports sur le code de procédure pénale, condensant tout ce qu'un demi-siècle d'études opiniâtres lui avait appris, ramassant les forces que son corps affaibli réservait pour cette œuvre grande et suprême de sa vie, il écrivit, en deux gros volumes, ces rapports sur le code de procédure pénale, qu'il eut à peine le temps de contempler avant sa fin, mais au sujet desquels il eût pu dire en toute justice: exegi monumentum.

Cette œuvre est en effet un monument de science auquel l'auteur a apporté, en même temps que ses idées progressives en ce qui concerne l'égalité des droits de la défense et de l'accusation, tout ce que l'étude des législations étrangères, auxquelles il avait fréquemment collaboré, avait ajouté à sa vaste érudition. Le nom de Thonissen sera indissolublement attaché au nouveau code de procédure pénale, dont ses rapports demeureront le principal commentaire.

Nous avons cité les lois étrangères. Ce n'est pas seulement pour son pays que Thonissen travaillait à la confection des lois. De nombreux gouvernements étrangers eurent fréquemment recours à ses lumières, lui soumettant leurs projets de lois, lui demandant ses observations et ses critiques, et ces travaux, Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'au Congrès pénitentiaire de Stockholm, Thonissen, dont la réputation avait dès lors atteint son apogée et qui était un défenseur convaincu du système cellulaire, fut nommé vice-président général du Congrès. Notre éminent collègue prit à cette réunion savante une part considérable, notamment en faisant adopter par l'assemblée, après un brillant discours, la suppression de la distinction entre l'emprisonnement, la réclusion et les travaux forcés, c'est-à-dire le principe de l'assimilation légale des peines privatives de la liberté.

Tel fut l'écrivain, le savant. Les honneurs de tout genre dont il fut comblé et auxquels Thonissen était très sensible étaient la récompense humaine d'une existence passée tout entière dans le travail. Mais parmi les marques de sympathie et de haute estime dont il fut si fréquemment l'objet, aucune ne lui alla plus au cœur que la manifestation grandiose du 22 juin 1880 dans laquelle ses élèves, ses collègues, ses amis et ses admirateurs lui offrirent son buste taillé dans le marbre par Fraikin. L'éclat inusité de cette fête s'est projeté au-delà de nos frontières ; récemment M. Aucoc la rappelait en ces termes devant ses confrères de l'Institut de France : « Dans cette cérémonie, l'éloge de M. Thonissen n'était pas fait seulement par ses élèves, par des hommes politiques considérables, il était fait par des professeurs des universités de Liège, de Gand, de Bruxelles, qui plaçaient la science et la renommée de M. Thonissen au-dessus des questions de parti et de rivalité. Il était fait par de savants criminalistes de tous les pays de l'Europe, au nombre desquels figurait notre regretté confrère, Faustin Hélie, qui s'étaient associés à cette ovation. » Comme l'éminent président de l'Institut de France, nous sommes tenté de dire ici, après avoir, sans sortir de la vérité, épuisé toute les formules de l'éloge et de l'admiration « J'aurais pu me borner à rappeler ce souvenir. Il suffit pour montrer que M. Thonissen nous laisse d'excellents ouvrages et l'exemple d'une belle vie.

et nous n'avons encore rien dit de l'homme politique, qui pendant de longues années honora la tribune parlementaire : l'université catholique se contente de s'enorgueillir de ses savants. Il n'est cependant pas possible de passer complètement sous silence cette seconde carrière qui, chose rare, loin de détourner le savant de ses études, l'y poussa davantage et par les facilités qu'elle lui procura et par la notoriété plus aisée et plus large qu'elle donna à ses idées. C'est une constatation qui tous les jours devient plus effrayante dans notre pays de parlementarisme, le journal quotidien, avec ses suppléments et la pâture considérable qu'il apporte tous les jours à ses lecteurs, a tué le livre. Qu'en Belgique un savant expose dans une publication des idées nouvelles, qu'il y défende une grande thèse, il arrivera sous les yeux de quelque collègue ou de quelque liseur perdu dans la foule, et son idée, après de longues pérégrinations, arrivera quelquefois à l'état de formule vague à l'oreille de ses compatriotes. Que le savant parle à la tribune. et le lendemain le pays tout entier connaît et discute sa doctrine. La tribune nationale et la presse quotidienne sont aujourd'hui les seuls véhicules rapides de la pensée. Ils ont largement favorisé les idées et aidé à la renommée de Thonissen.

Quatre traits dominants caractérisent la carrière parlementaire de Thonissen :

Une indépendance réelle d'opinion et d'attitude vis à vis de ses amis politiques.

Son attachement sincère et inébranlable à la Constitution de 1831 et aux libertés politiques qu'elle consacre.

Ses idées sagement démocratiques.

Un patriotisme éclairé et ardent.

Eudore Pirmez à gauche et Thonissen à droite sont incontestablement les deux députés qui, dans l'histoire parlementaire des vingt-cinq dernières années, ont à l'égard de leur parti donné le plus de preuves d'indépendance. Aussi l'un et l'autre jouirent-ils dans le pays d'une considération et d'une estime peu communes. Pour eux, la limite de l'admiration et de la popularité, que nos luttes politiques placent trop souvent aux confins de chaque parti, s'élargissait jusqu'aux frontières du pays. Mais ce que dans le Parlement même ils y gagnaient en autorité morale, ils le perdaient en pouvoir : l'un et l'autre étaient pour parler comme les parlements en lutte avec l'Académie « ministrables », mais ce qu'on leur réservait, c'étaient, généralement, des ministères d'Etat, mais non des ministères à portefeuille.

Thonissen, pourquoi le cacherions-nous, ses admirateurs peuvent-ils laisser ignorer à la postérité que ce glorieux savant n'était pourtant qu'un homme, ambitionnait un portefeuille ? Mais, chose curieuse, les chances et les occasions pour Thonissen de devenir ministre furent toujours en raison inverse de sa situation parlementaire et de ses désirs. En 1864, après un éloquent et habile discours sur les élections de Bruges, nouveau venu à la Chambre, il se vit offrir un portefeuille avant même qu'il eût pu songer à devenir ministre, et si à cette époque, Adolphe Dechamps avait pris le pouvoir que la royauté lui offrait, Thonissen eût fait partie du cabinet. En 1871, Thonissen, arrivé au sommet de sa position parlementaire et prêt à prendre le pouvoir, chargé par le Roi de constituer un ministère, ne trouva pas auprès de ses amis le concours nécessaire : ses idées trop personnelles et trop indépendantes l'avaient rendu... impossible. Mais quand il ne voulait plus du ministère, quand l'état de sa santé lui commandait le repos, quand l'âge lui avait enlevé l'énergie qui seule permet aux chefs responsables d'un département ministériel de vouloir et de résister, les circonstances lui imposèrent le ministère de l'intérieur et de l'instruction publique. Et l'on vit alors un noble vieillard, respecté et vénéré, un savant illustre faire le sacrifice de sa popularité, c'était peu, de ses études, c'était beaucoup,... de sa vie, pour rendre service au parti auquel il était uni par ses convictions politiques et religieuses. En politique, les hommes. et leurs convenances et leurs désirs ne sont rien, la cause et le drapeau c'est tout. C'est à eux que Thonissen abandonna ce qui lui restait dans la vie et il le fit sciemment, sans enthousiasme, mais par devoir : nous l'affirmons parce que nous le savons. En 1884, ce n'était plus le général qui, poussé par une noble ambition, emportait la citadelle du pouvoir ; c'était le soldat obéissant et dévoué qui s'y laissait enfermer. Le ministère fut pour Thonissen le prélude du tombeau.

Une tâche difficile et ingrate s'imposait alors au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique : il s'agissait de calmer les esprits, en appliquant la loi scolaire de 1884 avec modération, mais sans sacrifier les intérêts d'ordre supérieur qui avaient dicté cette œuvre de réparation et de liberté. Si Thonissen ne put, dans cette mission délicate, satisfaire tout le monde, on ne saurait méconnaître que lorsqu'il quitta le ministère l'œuvre de pacification était accomplie. Voilà pourquoi il demeurera écrit dans l'histoire du parti catholique qu'en 1884 l'illustre professeur de Louvain lui rendit un rare et inoubliable service.

Thonissen était l'enfant de son siècle : trop historien pour ne pas rendre pleine justice au passé, il ne consacrait pas son temps à de stériles et injustes récriminations contre le présent ; 1789 n'était pas pour lui une idole, mais, tout en regrettant et en flétrissant la spoliation des églises et des monastères, la Constitution civile du clergé, tous les attentats commis contre la foi religieuse, il se refusait à condamner en bloc la révolution française. Et il ajoutait dans la même lettre, adressée le 30 avril 1870 à un prélat belge : « 1789, c'est, dans l'ordre politique, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, l'égalité devant les emplois publics, l'égalité devant les tribunaux. »

Egalitaire pour la bourgeoisie, Thonissen le fut toujours à la Chambre pour le peuple, dans la mesure où le problème se posait de son temps : il réclama notamment, pour ne citer que quelques faits, l'égalité du maître et du serviteur dans l'affirmation du salaire dû, et la suppression de l'article 1781 du code civil ; l'égalité du patron et de l'ouvrier, et la reconnaissance du droit de coalition ; l'égalité du pauvre et du riche dans le service militaire, et l'établissement du service personnel.

Quant au patriotisme, il se manifeste dans chaque volume des Annales parlementaires ; sur presque tous les débats où l'irritation des partis envenimait les divisions politiques, il évoquait en signe de concorde l'image de la Patrie et rappelait l'union de 1830 ; c'est aussi le patriotisme qui lui fit, malgré l'impopularité de ses revendications, réclamer toutes les mesures et les dépenses qu'il croyait indispensables à la défense nationale.

Nous avons cité l'attachement de Thonissen à la Constitution de 1831 et aux libertés qu'elle consacre. Après sa mort, à l'Institut de France, un savant, un israélite, M. Franck lui rendit ce témoignage: « M. Thonissen n'était pas seulement un chrétien, il était un catholique convaincu, et ses croyances lui rendaient odieux tout acte et toute œuvre d'intolérance. accomplis au détriment de qui que ce soit. » (Séances et travaux, p. 615.)

Cette question des libertés constitutionnelles, qui fut pendant de si longues années l'objet de fâcheux malentendus non seulement entre nos deux grands partis, mais encore au sein d'un même parti, fut pour Thonissen une source d'amertume. Depuis la réédition de la Constitution belge en 1876, les libéraux lui reprochèrent d'aimer trop peu les libertés, tandis que des catholiques zélés le blâmaient de les aimer trop. Ces controverses appartiennent à l'histoire ; nous les y laisserons, ne les effleurant même pas. Mais nous devons à la mémoire de Thonissen et à la mission qu'il nous à lui-même confiée, de préciser ici son attitude dans cette question

Dans la première édition de son livre sur la Constitution belge, sans faire la distinction entre l'intolérance doctrinale et l'intolérance politique, « entre la thèse et l'hypothèse » pour employer une formule classique Thonissen avait vanté les libertés modernes comme des droits absolus. L'encyclique de 1864 ayant rappelé aux catholiques que, devant la loi divine, la vérité seule a des droits, Thonissen, dès 1873, répondant au Parlement à Rogier, avait, dans un fort beau discours, fait la distinction très nette entre la thèse et l'hypothèse. Mais, après s'être en catholique incliné devant les enseignements du Saint-Siège, il avait ajouté : « Oui, j'accepte la Constitution, je l'accepte pleinement, sans réticences et sans réserves. Si la Constitution était menacée, je me placerais à côté des hommes modérés de la gauche, pour la défendre avec toute l'énergie dont je suis capable. Je la défendrais comme citoyen, comme catholique et comme honnête homme. »

« Ayant déclaré en 1873, écrit Thonissen dans la préface de sa troisième édition, que les catholiques ne pouvaient plus voir dans les libertés modernes des droits absolus, je devais nécessairement, sous peine de ne plus être catholique, modifier les phrases de la première édition où ces libertés étaient présentées comme des droits absolus. »

C'est ce qu'il fit. Mais afin qu'on ne se méprît ni sur son attitude ni sur ses sentiments, l'auteur ajoutait en tête même de l'édition à laquelle il avait apporté ces changements : « Tout en adhérant respectueusement aux décisions doctrinales du Souverain Pontife, l'auteur ne croit pas que sa conscience lui défende d'accepter, avec franchise et sans arrière-pensée, un pacte loyalement conclu. Sans chercher dans la Constitution belge l'idéal de l'organisation politique des peuples chrétiens, il est fermement convaincu qu'elle est la seule charte politique qui convienne à la situation, aux besoins, aux intérêts et aux aspirations du peuple belge. »

Cette attitude était digne, correcte, irréprochable ; elle était d'un bon catholique, d'un homme loyal, d'un vrai citoyen. Thonissen vécut assez longtemps pour avoir la satisfaction d'entendre S. S. Léon XIII l'approuver en ces termes : « Les catholiques belges doivent non seulement s'abstenir d'attaquer la Constitution, mais ils doivent la défendre. »

Si la vie politique ne fut pas pour Thonissen un lit de roses, elle ne fut pas néanmoins sans charmes. Elle lui valut la confiance, l'estime et j'oserais écrire l'affection de son souverain ; elle lui valut de fréquents éloges, de nombreux applaudissements et la considération générale. Quant à ses électeurs, qui lui demeurèrent fidèles toute sa vie, ils lui manifestèrent dans deux circonstances solennelles, par la remise de son buste aux armes de sa ville natale et plus tard par le don d'un splendide objet d'art, combien ils appréciaient les services rendus au pays et à l'arrondissement.

Thonissen était un homme d'une foi profonde, un catholique affirmant ses convictions en toutes circonstances et par ses écrits, et par sa parole, et par la pratique de la religion. Thonissen priait avec humilité. Sa prière la plus longue était le travail et quand il y avait consacré sa journée, il pouvait se rendre cette justice qu'il avait bien mérité de l'Eglise et de l'université catholique. Au Parlement, ses meilleurs et ses plus vibrants mouvements oratoires étaient inspirés par le sentiment de la foi et par la défense des libertés religieuses. Le chrétien n'était pas moins éloquent que le patriote. Il suffit pour s'en convaincre de lire lesAnnales ; les voici ouvertes à une belle page :

« Je suis catholique jusque dans les dernières fibres de mon cœur. Si demain, par impossible, pour affirmer ma foi, je devais répandre jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je n'hésiterais pas une seconde. Mais aussi, permettez-moi de vous le dire, ma foi, ma religion n'a jamais porté la moindre atteinte à l'indépendance et à la liberté de ma raison. J'ai étudié scrupuleusement les principaux problèmes de la philosophie, du droit, de l'histoire et de l'économie sociale, et ces études m'ont conduit à la conviction inébranlable qu'entre le catholicisme et la civilisation moderne, il n'y a aucune incompatibilité véritable ; en d'autres termes, que la religion catholique n'est nullement inconciliable avec le développement régulier et normal de l'humanité.

« Maintenant, messieurs, un dernier mot ; j'ai toujours été franc et je le serai encore. Si vous croyez que jamais les catholiques obéiront volontairement à une loi qui répugne à leur conscience, vous vous faites complétement illusion. A cet égard, nous sommes incorrigibles ; nous le sommes depuis bientôt deux mille ans. Si le fait de dire au pouvoir: « je n'obéirai pas volontairement à une loi injuste, » est un acte de révolte, nous sommes des révoltés depuis le jour où les apôtres ont pour la première fois prêché l'évangile. Dans votre système, les 100,000 chrétiens qui tombèrent dans la vaste arène du Colisée étaient 100,000 révoltés, quand ils disaient à César, au maître du monde, le front haut, le cœur calme, l'âme libre et fière: Vous êtes la force, mais vous n'êtes pas le droit ; nous n'obéirons pas à vos décrets injustes ! »

Par l'élévation de l'idée, par l'ampleur de la phrase, Thonissen était vraiment orateur. Il joignait à ces qualités une parole vive, impétueuse, prime-sautière, mais, bien plus, une exposition d'une clarté remarquable. Si, comme on l'a observé avec raison (Lebrocquy, Types et profils parlementaires, 1874), sa voix et son geste manquaient d'art, si sa diction trop brusque et trop saccadée, si son accent limbourgeois nuisaient au charme de sa parole, le fond et le style y suppléaient grandement et faisaient écouter le vaillant parlementaire.

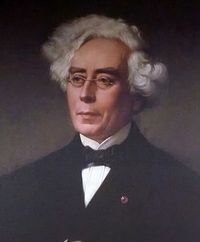

Ceux qui ont connu Thonissen, nous voulons dire presque tous les Belges ses contemporains, se rappelleront toujours cette physionomie caractéristique. De taille en-dessous de la moyenne, la tête, comme sous le poids de la pensée, légèrement penchée, mais en avant, le front grand, les sourcils fortement prononcés, durs et abondants, protégeant deux yeux dans lesquels se lisait son bon cœur, le tout surmonté et encadré d'une riche et éclatante toison d'argent : tel nous avons connu Thonissen. Une belle tête au physique, et au moral une belle figure.

Thonissen, homme public ou homme privé, était dévoué, serviable, bon. Un journal adverse, l'Indépendance belge, écrivit de lui le lendemain de sa mort : « Gardons le souvenir de l'homme, qui avait un grand cœur et un charme de relations irrésistible. »

Mais qu'importent aujourd'hui à notre regretté collègue les éloges des hommes: Dieu l'a récompensé.

C'est le 17 août 1891, à 2 heures de l'après-midi, âgé de 75 ans 6 mois et 27 jours, que ce prince de la science est mort, anobli par ses travaux. Fils d'un modeste horloger de Hasselt, il a tenu à honneur de conserver intact le nom de son père ; ministre d'Etat et grand cordon de l'Ordre de Léopold, il est resté dans la bourgeoisie, plus près, par les aspirations et le cœur, du peuple qui travaille que des grands de ce monde.

Thonissen ne laisse pas d'enfants. Il a légué son nom à l’université. C'est un bel héritage qui est venu grossir le trésor de bonne renommée de l'Alma Mater. Les livres de Thonissen resteront déposés dans la bibliothèque de l'université catholique, son buste sera placé dans la galerie académique des halles et son souvenir demeurera partout.