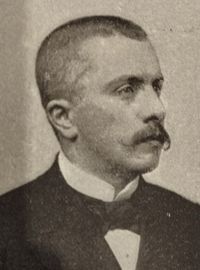

Renkin Jules (1862-1934)

Renkin Jules, Laurent, Jean, Louis catholique

né en 1862 à Ixelles décédé en 1934 à Bruxelles

Ministre (justice, colonies, marine, chemins de fer, postes et télégraphes, intérieur, premier ministre, hygiène et finances) entre 1907 et 1932 Représentant 1896-1934 , élu par l'arrondissement de BruxellesBiographie

(Extrait du Soir, du 16 juillet 1934)

Mort de Jules Renkin

Jules Renkin, membre de la Chambre des représentants, ancien Premier ministre, ministre d'Etat, ancien bâtonnier, est mort dimanche matin à Bruxelles, à l'âge de 72 ans.

Avec lui disparaît un des chefs incontestés de droite conservatrice, du moins depuis la guerre. Car, avant le grand cataclysme, il mena la lutte politique sous le drapeau de la démocratie, heurtant violemment les idées et la tactique de Woeste. A ce titre, l' « évolution > de Jules Renkin constitue elle seule un chapitre extrêmement intéressant de l'histoire contemporaine de la Belgique. Sa carrière fut longue, extrêmement active et féconde ; son action fut profonde et donna lieu à d'innombrables controverses, à d'âpres polémiques parfois. Mais, croyons-nous, ceux qui furent ses pires adversaires ne lui refuseront pas l'hommage dû à un homme de haute valeur et un patriote sincère.

* * *

Jules Renkin était né à Ixelles, le 3 décembre 1862. Fils d'une famille modeste, il fit de brillantes études au Collège Saint-Michel et à l'Université de Louvain, ou il fut reçu docteur en droit, avec la plus grande distinction, en 1884.

Tout de suite, la politique militante l'attira et bientôt il devint président de la Jeune Garde catholique et organisa l'Avant-Garde conservatrice. Plus tard, il fonda, avec Henry Carton de Wiart et d'autres, L'Avenir social auquel succéda, en 1895, La Justice sociale, organe démocratique catholique.

De 1895 à 1897, il fut conseiller communal d'Ixelles, et, en 1896, il fut élu député pour l'arrondissement de Bruxelles, qu'il ne cessa plus de représenter à la Chambre. En 1892, il participa la création de la Ligue Nationale pour le Suffrage universel et la Représentation proportionnelle, et il entreprit dans le pays une campagne de meetings en faveur de ces réformes.

Un jour, chargé de la conférence de rentrée du Jeune Barreau, il développa ce sujet, osé à l'époque pour un député catholique : « La limitation légale de journée de travail. » Enfin, il organisa la Fédération démocratique chrétienne de l'arrondissement de Bruxelles et il en assuma la présidence en 1898.

On comprend la part importante prise par Jules Renkin dans la création et le développement de la démocratie chrétienne en Belgique.

Son autorité s'affirma ainsi très rapidement dans les milieux catholiques, et, en 1907, le portefeuille de la Justice lui fut confié dans le ministère de Trooz. Il le conserva dans le cabinet Schollaert, en janvier 1908. C’est en cette qualité que Jules Renkin prépara et fit voter au Parlement la reprise du Congo par la Belgique. Le 30 octobre de la même année, il assumait la charge du ministère des Colonies, cédant le portefeuille de la Justice à Léon de Lantsheere.

Tout était à réorganiser, à créer : il fallait légiférer et contrôler ; il fallait modifier au point de vue colonial. Jules Renkin fit tout cela, avec toutes ses qualités, mêlant une réelle souplesse diplomatique à son caractère plutôt bourru, lorsque les nécessités l'exigeaient. Il défendit avec un beau courage l'œuvre coloniale belge antérieure à la reprise, cherchant sans cesse à l'améliorer quand il le jugeait nécessaire. Son grand voyage d'études au Congo, accompli en grande pompe, demeure encore dans le souvenir des anciens.

Vint la guerre. Jules Renkin fut, avec ses collègues du gouvernement, des douloureuses étapes d'Anvers et d'Ostende, et son patriotisme lui faisait vivre et ressentir les dures épreuves de l'armée belge, dans les rangs de laquelle combattait son fils aîné. En 1915, celui-ci tomba en brave, sur l'Yser, et il fallut à Jules Renkin toute son énergie pour supporter ce coup terrible.

Mais sa foi dans la victoire finale ne faiblit jamais, et ses conseils, au sein du gouvernement, furent toujours empreints d'une indestructible confiance.

Avec une ardeur juvénile, secondé par M. Pierre Orts et le major Couche, et aussi par M. Paul Crokaert, il prépara et mena bien la partie diplomatique et la partie militaire de l'expédition belge en terre d'Afrique, au cours de laquelle se distinguèrent les Tombeur, les Molitor, les Gendarme, les Rouling, les Huyghe, pour aboutir aux victoires de Tabora et de Mahenge.

Pendant toute la guerre, il défendit avec acharnement la politique de revendication énergique des droits historiques de la Belgique, bousculant parfois avec vivacité les opinions de ses collègues plus pondérés, notamment celles du baron Beyens, décédé hier… et du comte de Broqueville, à la chute duquel il ne fut pas étranger, en 1917 et 1918.

Il prit, moralement et pratiquement. la direction des efforts du Comité de Politique nationale, qui se poursuivirent après la victoire, et surtout pendant les négociations de paix.

* * *

Après Lophem, Jules Renkin abandonna le ministre des Colonies, et devint ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, dans le gouvernement Delacroix. Son activité réussit à mener à bien la remise en état du réseau belge.

En décembre 1919, il fut chargé du portefeuille de l'Intérieur, et, en 1920, le Roi lui conférait le titre de ministre d'Etat.

C’est en 1931 que Jules Renkin fut appelé à dénouer la crise ministérielle provoquée par la chute du Cabinet Jaspar.

A la fin de 1932, et après les élections communales. Il se refusa à procéder à la dissolution que réclamaient les libéraux.

M. de Broqueville lui succéda à la direction des affaires.

Il continua à intervenir à la Chambre dans toutes les graves questions qui se posèrent au pays depuis la guerre, et, souvent, son mécontentement se manifesta publiquement, notamment dans le discours de Marche, encore présent la mémoire de tous les hommes politiques.

Dans ces dernières années, ses facultés physiques avaient quelque peu faibli, et sa voix, au Parlement, ne portait plus. Il n'empêche que ses avis continuaient à être écoutés, sinon toujours suivis, sur les bancs de la droite.

* * *

Naturellement, au Barreau, le rôle de Jules Renkin ne fut pas ce qu'il aurait pu être, puisque les devoirs politiques suffisaient à absorber toute son activité. Pourtant, on se souvient de la part importante qu'il prit dans le procès Steinman à Anvers et dans la défense du baron Coppée, au sujet de laquelle il ne siérait pas au Soir d’épilogier à l'heure où Jules Renkin vient de rendre le dernier soupir

(Extrait du Vingtième Siècle, du 16 juillet 1934)

M. Jules Renkin, Ministre d’Etat, s’est éteint dimanche matin, à quatre heures et demie, à l'âge de 72 ans. Les souffrances qu'il a éprouvées pendant ses derniers jours d'agonie ont été très aiguës, mais samedi à midi elles avaient paru se calmer et son agonie a pris fin à l'aube de cette journée dominicale. Sa mort suscitera dans le pays catholique une très vive émotion.

Les funérailles auront lieu dans l'intimité la plus stricte. Un service funèbre solennel sera célébré pour le repos de son âme, samedi prochain, 11 heures, en la collégiale des SS. Michel et Gudule.

Nous prions son fils, M. Jean Renkin, d'agréer, avec l'hommage de nos douloureuses sympathies, à l'expression de nos chrétiennes condoléances.

Ainsi se termine. après une lente agonie à la fois physique et morale, une existence probe, laborieuse, consacrée avec éclat à l’accomplissement du devoir civique.

La mort de M. Jules Renkin n'aura guère surpris ceux qui eurent l'honneur de l'approcher au cours de ces derniers mois. L'esprit était resté lucide ; la volonté était toujours énergique, mais le cœur avait des défiances et le corps ne répondait plus à l'effort qu'on attendait de lui. Le ministre d'Etat succombe au labeur excessif qu'il s'était imposé au cours de son dernier ministère et la mort de Mme Renkin, survenue il y a un an, avait achevé le travail de dépérissement provoqué par le labeur politique.

La carrière de M. Renkin fut admirable d’unité et toute consacrée au bien du parti catholique et de l'Etat. M. Renkin avait tous les dons voulus pour faire une brillante carrière politique et, à l’époque où il collaborait, modeste stagiaire, à la rédaction du Journal de Bruxelles, Prosper de Haulleville déjà lui avait pronostiqué de brillantes destinées.

Il avait préludé à cette carrière par des polémiques ardentes dans la Justice sociale, organe de jeunes catholiques prévoyants que préoccupait le sort des classes ouvrières et qui entendaient incliner vers elles l'activité du parti. Ils s'inspiraient des exemples qui leur venaient de Suisse, de France, d' Allemagne, mais en Belgique ils étaient des précurseurs et ils eurent quelque peine à se faire accepter par le vieux parti conservateur.

On leur faisait le reproche d'être des scissionnaires, de compromettre dangereusement l’unité d’un parti assez souple pour adapter son programme à toutes les contingences de la vie sociale. Nous avons gardé le souvenir d'une séance orageuse de l’Association conservatrice de Bruxelles, au cours de laquelle M. Beernaert apostrophant directement M. Renkin, s’écriait : « On me dit que vos valises sont bouclées ; qu'attendez-vous pour partir ? »

En l’occurrence, les « jeunes » avaient raison contre les « anciens du parti » et M. Beernaert ne fut pas le dernier à se rendre compte des transformations que commandaient à la fois la justice sociale, les aspirations dc la grande masse ouvrière et l'évolution profonde qui s'accomplissait sous nos yeux.

* * *

C’est en 1896 que M. Renkin est entré dans la vraie vie politique. Nous ne citerons que pour mémoire son court passage au Conseil communal d'Ixelles.

A la Chambre, il s'acquit bien vite une situation solide et ce furent plus particulièrement le budget des finances, le budget des travaux publics, le budget des chemins de fer qui retintent son activité. Ses rapports sur ce dernier budget étaient des petits chefs-d'œuvre de clarté et de précision.

Ainsi son travail parlementaire et sa parfaite connaissance du milieu l’avaient préparé à de plus hautes fonctions et quoi qu'en ait dit M. Woeste dans ses Mémoires, il n’y eut pas d'autre surprise quand, en 1906, à la chute du Cabinet de Smet de Naeyer, M. Renkin reçut le portefeuille de la justice dans le Cabinet que présidait M. de Trooz.

Il ne garda ce portefeuille qu’un an. Quand fut créé le ministère des Colonies, en 1903, ce fut M. Renkin qui en prit la charge. C'était tout naturel : c’est lui, en effet, qui avait porté le fardeau de la discussion de la charte coloniale. Il se prépara à l'exercice de ses fonctions nouvelles par un voyage au Congo et ce voyage eut des résultats fructueux.

M. Renkin, d'un trait de plume, rétablit la liberté du commerce, tout en créant un régime de transition. Ainsi il supprimait les difficultés qu'avait provoquées le régime des monopoles instauré par l'Etat indépendant et il accordait une satisfaction justifiée à ceux qui, n’ayant ménagé ni temps, ni travail. ni argent dans l'œuvre de colonisation, avaient bien le droit d'en escompter quelque profit.

* * *

Cette activité normale perdit brusquement son caractère par les événements de 1914. Les Allemands ayant délibérément méconnu la neutralité proclamée pour le territoire de la colonie, nos troupes d'Afrique prêtèrent une assistance des plus appréciable aux troupes anglaises et françaises, mais la question se posa de savoir si on allait s'en tenir là.

Le Cabinet était hésitant. Il prêtait une oreille attentive aux conseils de prudence qui lui venaient de Londres et de Paris. M. Renkin parvint à faire triompher des vues bien différentes. Assisté de M. P. Orts et du capitaine Couche, il s'occupa de mettre la colonie en état de mener une guerre offensive. Entreprise colossale, si l'on considère que tout était à faire et qu'il fallait transporter en Afrique à quelques milliers de kilomètres, des armes, des munitions, des approvisionnements.

Grâce au concours que nous prêtèrent les troupes anglaises, l'entreprise réussit au delà de toute espérance et les Allemands, bien que fortement organisés, admirablement commandés et approvisionnés avec abondance, finirent, en dépit de leurs efforts et de leur science de la guerre, par être battus sur leur propre terrain.

Pour nous, après la prise de Tabore, la campagne était terminée. Restait à se faire assurer les fruits de la victoire. Cela ne se fit pas sans peine. Les « quatre » qui préparaient le Traité de Versailles soignaient fort bien leurs intérêts, mais négligeaient trop systématiquement ceux des « Puissances à intérêts limités » et la Belgique n'eut, dans les combinaisons premières, aucune place dans le partage du domaine colonial de l'Allemagne.

Cette erreur, qui était une injustice, fut réparée dans la suite par le Traité Orts Milner, qui nous valut le Ruanda-Urundi.

* * *

Après la guerre, l’activité politique de M. Renkin s’exerça dans d’autres domaines. Le coup d’Etat de Lophem le priva de son portefeuille, sans qu'on ait jamais su pourquoi, mais ses qualités d'organisateur lui firent confier le portefeuille des Chemins de fer, où tout était à rétablir et il y fit merveille. On le retrouve plus tard au ministère éphémère des Régions dévastées, au ministère de l'Intérieur et il en fut ainsi jusqu'au jour où, mécontent de la tournure donnée aux affaires et de la prépondérance accordée à l'influence socialiste, il fit un coup d'éclat. Il profita de la réunion régional à Marche d'un Congrès régional pour combattre avec une certaine âpreté le Cabinet dont il faisait toujours partie.

Ce fut un bel esclandre. L'attitude de M. Renkin fut discutée et condamnée au nom du principe de la solidarité ministérielle, mais le ministre tint bon et se retira de la vie publique pour reprendre son activité professionnelle au barreau.

A partir de ce moments, ses interventions dans la vie parlementaire se firent plutôt rares. Très absorbé par son travail de Cabinet, il se bornait à surveiller de très près la marche des affaires, mais il ne prenait guère la parole que dans les débats, spécialement les débats coloniaux, qui avaient retenu particulièrement son attention.

* * *

Il en fut ainsi jusqu'en juin 1931. Le ministère Jaspar ayant été renversé le 19 mai. M. Renkin fut chargé de résoudre la crise ministérielle. il constitua son Cabinet le 9 juin avec MM. Cocq, Hymans, Crokaert , Houtart, Dens, Heyman, Petitjean. Van Caenegem, Van Dievoet, Isacker et Bovesse. Ce Cabine se trouva modifié dans la suite par la retraite de MM. Dens, Van Isacker et Van Caenegem, que remplacèrent MM. Forthomme, Sap et Tschoffen.

M. Renkin se trouva dès le début aux prises avec trois redoutables difficultés : le problème militaire, le problème linguistique et le problème financier. Ce dernier était assurément le plus périlleux de tous puisqu'il atteignait la nation dans ses œuvres vives et qu'il s'aggravait de la carence de l’Allemagne provoquée par le moratoire de M. Hoover.

Mais les événements ne lui laissèrent pas le temps de réaliser les projets qu'il avait conçus. Les élections communales du 9 octobre 1932 ayant paru indiquer une orientation nouvelle vers les idées libérales, les membres libéraux du Cabinet se mirent en tête d'exiger une dissolution du Parlement, sous prétexte de ne rien entreprendre en matière financière sans l'assentiment du pays. La thèse ne procédait d'aucune nécessité parlementaire et ne se réclamait en réalité que d'un calcul électoral, calcul qui singulièrement déjoué dans la suite.

Quoi qu'il en soit. M. Renkin n'ayant cru pouvoir se rallier aux vues du groupe libéral, crut devoir offrir au Roi la démission collective du Cabinet (18 octobre 1932). Quatre jours plus tard, le ministère de Broqueville était constitué.

* * *

Le jugement à porter sur la carrière politique de M. Jules Renkin peut se résumer en quelques mots. Cette carrière fut longue, brillante et féconde. En ces derniers temps, elle fut entravée par des combinaisons et des manœuvres sur lesquelles la pleine lumière n'a pas été faite. La Belgique ne lui en gardera pas moins une admiration profonde et la mort de ce grand citoyen, de ce grand homme d’Etat sera accueillie avec un sentiment de regret.

L'homme était tout d'une pièce, au physique comme au moral. Par tempérament, il était bref. Ses discours étaient d'une concision extrême et jamais il n'a dit plus que ce qu'il croyait devoir dire. Il avait horreur du verbiage. C'était peut-être, au point de vue de nos mœurs parlementaires, un léger travers. On a pris texte de cette manie de la concision pour le qualifier sottement de « bourru » et sa myopie devenue extrême pouvait aggraver ses allures naturelles, mais l’homme était profondément bon, humain, généreux et ceux-là lui en témoigneront qui, frappé par les traverses de la vie, ont cru pouvoir s'adresser à lui.

Au total, un esprit puissant, aux visions profondes et rapides : un chrétien convaincu et sans faiblesse : un cœur profondément généreux et, pour tout dire, un « homme » dans le sens complet que les Latins donnaient à ce mot.

Pour notre parti, pour la Belgique entière, la mort de M. Jules Renkin est une grande perte.

Jules Renkin appartenait au barreau de Bruxelles depuis 1887. Docteur en droit de l’Université de Louvain, il fit son stage chez feu Théophile de Lantsheere. Sous la direction de ce maître éminent, à qui il n'a pas été rendu un hommage suffisant, Renkin acquit cet ensemble de vertus professionnelles que font les grands avocats. Mais la politique l'ayant conquis et absorbé de bonne heure, il ne put donner immédiatement la pleine mesure de son talent. Ce talent ne trouva son plein épanouissement qu'à l'heure de l'interruption d'une longue carrière ministérielle.

L’ascension fut rapide. Renkin parut dans toutes les grandes affaires de l'époque, s'affirmant avec le même éclat dans toutes les affaires civiles ou criminelles. Qu'il nous suffise de rappeler ici ses interventions retentissantes dans l'affaire Coppée et dans l'affaire Steinman.

Ce succès n'avait rien d'imprévu. L'avocat avait toutes les qualités requises par la profession : une science juridique sûre d'elle-même, un diagnostic rapide qui lui permettait de ramener le procès le plus embrouillé à quelques données claires, et fondamentales, une éloquence sobre et nerveuse qui, dédaigneuse des ornements superflus faisait régner souverainement la lumière et la vie. Les honneurs professionnels ne lui ont pas été ménagés : à deux reprises, il fut bâtonnier de l’Ordre. Sa mémoire vivra, à l'égal de ceux qui ont tout particulièrement honoré la profession par leur talent et par l'intégrité de leur vie. Il réalisa pleinement la définition fameuse : « Vir bonus dicendi peritus. »

P.M.

(Extrait de La Nation belge, du 16 juillet 1934)

Jules Renkin est mort.

M. Jules Renkin, ministre d’Etat, est mort dimanche matin dans son hôtel de la rue Belliard

Né à Ixelles, le 3 décembre 1862, Jules Renkin était depuis quelques années avocat au barreau de Bruxelles quand, le 15 mai 1891, Léon XIII lança sa fameuse encyclique « Rerum Novarum » sur la condition des ouvriers. Jusqu'à cette date, les partis libéral et catholique qui se disputaient le pouvoir en Belgique, affichaient la plus complète ignorance de la question sociale. Il avait fallu le coup de tonnerre des grèves du pays noir en 1886 pour révéler au monde politique l'inquiétude et la misère de notre classe ouvrière. Quelques réformes bien timides encore - la loi sur l'emploi des femmes et des enfants dans les mines par exemple - témoignaient seules d'un souci tout nouveau pour cette époque individualiste à outrance : celui d'apporter un peu de bien-être aux travailleurs. La Belgique n'en restait pas moins le pays des longues journées de travail et des bas salaires.

L’encyclique de Léon XIII, en montrant aux catholiques la voie à suivre, fit naître chez nous le mouvement démocrate chrétien qui, très faible d’abord, se développa rapidement. A Bruxelles, Jules Renkin et Carton de Wiart, plus tard Léon de Lantsheere ; à Gand, Arthur Verhaegen ; dans le Hainaut, Léon Mabille, Michel Levie et Victor Delporte ; dans le Limbourg, Helleputtte ; à Alost, l’abbé Daens qui devait bientôt, ainsi que son frère Pierre et l’abbé Fonteyne à Bruges, sombrer dans un dangereux extrémisme, rejoignaient les théoriciens de l’école démocrate-chrétienne de Godefroid Kurth, Mgr Pottier, Charles de Ponthière.

A Bruxelles, le jeune mouvement eut bientôt son organe, « La Justice Sociale ». Quand on feuillette aujourd'hui ses collections poussiéreuses, on y retrouve, étrangement mêlés, le meilleur et le pire. Le meilleur, le désir de suivre les enseignements pontificaux, d'apporter à nos ouvriers plus de bien-être en leur permettant d'être autre chose que des machines à produire, le souci aussi d'élever le niveau moral de la classe ouvrière en créant pour elle des œuvres d'éducation ; le pire, cette curieuse littérature démocratico-démagogique, allant sous prétexte d'égalité, jusqu'à réclamer, d'accord avec les socialistes et les radicaux - Paul Janson, Emile Féron, Eugène Robert, Georges Lorand - le suffrage universel. A cette époque, ces « jeunes » firent plus ou moins figure de révoIutionnaires. Outre le suffrage universel, la plupart d'entre eux défendaient un programme qui apparaît bien bénin aujourd'hui, mais qui, pour l'heure, semblait l'abomination de la désolation à de nombreux dirigeants du parti catholique : ils exigeaient la représentation proportionnelle, l'instruction obligatoire, plus tard le service personnel et général.

Jules Renkin et Henri Carton de Wiart tentèrent de forcer les portes de la vénérable association catholique de Bruxelles, conservatrice et censitaire. Ils échouèrent et fondèrent alors la Fédération Démocratique, aux élections de 1896, qui obtint, après de longues négociations, grâce surtout à la menace d'une liste dissidente, plusieurs places sur la liste catholique. Ironie des choses, la première conséquence de cette victoire du mouvement démocratique fut d'écarter du Parlement celui qui, pendant la session précédente, avait représenté les ouvriers catholiques bruxellois à la Chambre : l'ouvrier typographe Mousset.

* * *

Dès son arrivée au Parlement, Jules Renkin s'imposa. Orateur à l'éloquence un peu rugueuse, mais toujours précis et documenté, il fut un redoutable adversaire à la fois pour les conservateurs, trop attardés à son gré, et pour les socialistes. Les habitués du Parlement du début de ce siècle parlent encore comme d'un véritable régal oratoire d'une discussion d'ordre théologique au cours de laquelle le futur ministre d'Etat riva son clou à Célestin Demblon, le fougueux député socialiste de Liége.

En avril 1907, le Cabinet De Smet de Nayer fut renversé, à propos d’un amendement introduisant les huit heures de travail dans la loi concédant les mines du Limbourg, par une coalition comprenant, outre l’opposition libérale et socialiste, la « Jeune Droite » démocratique, irritée davantage peut-être par le ton qu'affectait de prendre à son égard le ministre de l'Industrie, Gustave Francotte, que le fond même du débat.

Jules de Trooz, appelé à prendre la succession du sénateur gantois à la tête du gouvernement, résolut d’offrir des portefeuilles à la « Jeune Droite. » Il proposa la Justice à Jules Renkin qui accepta.

Le député de Bruxelles devait siéger au banc du gouvernement, sans interruption, pendant plus de treize ans, dans les Cabinets de Trooz, Schollaert, de Broqueville, Cooreman et Delacroix.

1908 : la reprise du Congo. Le grand roi Léopold II avait jugé l'heure venue de faire don au pays de la colonie qu'il avait créée avec quelques douzaines d'hommes, avec quelques aventuriers magnifiques, soldats et administrateurs de grande classe. L'opinion belge restait méfiante. L'opinion parlementaire était hostile ; elle hésitait à accepter le cadeau royal. Il faut rendre à Jules Renkin ce témoignage qu'il ne tergiversa pas. Chargé, presque seul, de défendre devant le Parlement la reprise du Congo, il y mit une ardeur, une énergie, une ténacité qui triomphèrent de tous les obstacles. Jeune ministre, il engagea contre des adversaires tels que Georges Lorand, Paul Janson, Furnémont, une lutte sans merci dont il sortit vainqueur. Dans les réunions de la Droite, il eut à repousser des assauts tout aussi violents. Quand, enfin, la reprise du Congo fut votée, Jules Renkin, tout naturellement, devint ministre des Colonies.

* * *

Dans ce poste délicat, il allait pouvoir donner toute sa mesure. Le Congo, colonie belge, exigeait un gouvernement tout différent du Congo, Etat indépendant. Il s'agissait d'opérer, sans heurts, une transition difficile, de respecter les susceptibilités légitimes du Souverain, considérant le Congo, son œuvre, comme sa chose, et de substituer néanmoins au régime léopoldien quelque chose de neuf. Jules Renkin eut à résister à des campagnes violentes, audacieuses, venant des milieux les plus divers. Il lui fallait harmoniser les intérêts les plus opposés, les besoins de l'industrie congolaise, l'œuvre civilisatrice des missionnaires, mais aussi les droits et l'autorité de l'Etat. L'opinion catholique ne comprit pas toujours comme elle aurait dû le comprendre l'attitude du ministre des Colonies, voulant soumettre les missions à la loi commune. Pour avoir maintenu les droits supérieurs de l'Etat, il fut traité de « suppôt de la franc-maçonnerie. » Mais ce chrétien fervent trouva dans l'amitié agissante de deux éminents religieux, les RR. PP. Van Ortroy et Peeters, bollandistes, le réconfort nécessaire. Contre vents et marées, il poursuivit sa tâche. Son action, bienfaisante, n'est plus discutée aujourd'hui.

Lors du débat militaire sur le système d'un fils par famille, Jules Renkin groupa un nombre suffisant de droitiers pour faire voter, avec l'aide de l'opposition, malgré Woeste, le service personnel que Léopold II put signer avant de mourir. Il fut aux côtés du comte de Broqueville, quand celui-ci, la menace allemande se précisant, substitua, au service d'un fils par famille, le service général. Quand la guerre éclata, ses deux fils s'engagèrent. L'ainé d'entre eux, Paul, brillant avocat au barreau de Bruxelles, fut tué sur l'Yser.

* * *

La guerre, Le Havre, Sainte-Adresse. Débarrassé du Parlement, le gouvernement se divisa, bientôt en plusieurs clans : clan de Broqueville, clan Renkin, clan Hymans, clan Helleputte. Vivement combattu, le comte de Broqueville dut abandonner le portefeuille de la Guerre d'abord, le poste de Premier ministre ensuite.

Ce n'est pas le moment de juger cette espèce de complot qui dressa, sur la colline inspirée, les ministres contre leur chef. Quand M. de Broqueville dut passer la main, aucun des conjurés ne décrocha la timbale qui tomba entre les mains de cet excellent M. Cooreman, peu satisfait de la charge qui allait écraser ses épaules.

Ministre des Chemins de fer du premier Cabinet Delacroix, Jules Renkin n'eut aucune part - on peut le regretter - à l'élaboration du Traité de Versailles. On le savait partisan d'une paix à la fois plus sévère et plus douce. Plus douce, parce qu'il ne croyait pas à l'efficacité des paiements échelonnés sur un grand nombre d'années ; plus sévère, parce qu'il aurait souhaité un démembrement du Reich, parce qu'il aurait voulu négocier non pas avec l'Allemagne, mais avec les Allemagnes, avec les « tronçons du serpent » selon la forte image de Louis Dimier.

Tandis que MM. Jules van den Heuvel, Paul Hymans et Emile Vandervelde siégeaient à Versailles et y remportaient des succès négatifs, Jules Renkin reconstituait notre réseau ferroviaire, complètement dévasté par la guerre et l'occupation. Au lendemain de l'élection de la Constituante, il prit, dans le second Cabinet Delacroix, le portefeuille de l'Intérieur et prépara la révision de la Constitution.

L'âge, l'expérience l'avaient débarrassé de tout ce qu'avait pu avoir d'excessif sa démocratie chrétienne - dans le sens politique du mot. Certes, il n'avait rien abandonné, bien au contraire, de son programme social, mais il était revenu de beaucoup de choses. Il ne croyait plus autant au suffrage universel, il avait compris que ce dont la Belgique avait sur tout besoin, c'était d'une autorité forte et respectée. Ses idées, il les développa dans le fameux discours de Marche qui fit un bruit énorme, discours dans lequel il déplorait l'hypertrophie du parlementarisme et l'anémie du pouvoir exécutif. Désavoué par une partie de ses collègues, timides ou timorés, il fut contraint de quitter le gouvernement.

Ferme sur les principes, Jules Renkin, qui estimait qu’une Droite unie et forte était la première condition du renouveau national, était prêt à faire toutes les concessions de détail qu'il fallait pour maintenir cette unité. C'est ainsi qu'il fut l'un des premiers à souscrire à certaines revendications flamandes, jugées excessives par nombre de bons esprits. Eut-il tort, eut-il raison ? Aujourd'hui les passions linguistiques sont presque apaisées mais il est encore trop tôt pour pouvoir apprécier sainement l'œuvre accomplie.

En 1931, après la démission du Cabinet Jaspar, Jules Renkin fut chargé de constituer le nouveau ministère dans des conditions particulièrement difficiles. Les années maigres succédaient aux années grasses. Premier ministre et ministre des Finances, il eut à faire face à une situation terriblement obérée. Il s'efforça de boucher les fissures, de redresser les finances de l'Etat, mais ne rencontra pas tous les concours qu'il était en droit d'escompter. Les ministres libéraux exigeant une dissolution qu'il estimait, pour sa part, superflue, il préféra donner sa démission.

Pendant son ministère, Jules Renkin participa à la Conférence de Lausanne. J'eus l'occasion, à l'époque, d'avoir avec lui, une longue conversation, alors que nous nous promenions, un matin, le long du lac Leman. J'entends encore son ton amer :

« Nous ne pouvons plus que sauver les miettes du Traité de Versailles. Sur les réparations, nous n'avons plus qu'à faire une grande croix. En décidant, à La Haye, l'évacuation anticipée de Mayence, les alliés ont abandonné, de gaité de cœur, la seule arme qui leur restait. Nous assistons, aujourd'hui, à la liquidation de Versailles. Si encore nous pouvions assurer notre sécurité. Mais. » Et Jules Renkin eut un grand geste désabusés.

La postérité rendra justice à ce grand serviteur du pays. Derrière son air bougon, un peu las, il cachait une farouche énergie, , une grande délicatesse de cœur. Sans lui, il n'est pas certain que la Belgique aurait accepté le cadeau de son Roi, que le Parlement aurait voté la reprise du Conge. Ces dernières années, en présence de la démagogie envahissante, il s'était passionné pour cette réforme de l'Etat, la plus urgente des besognes qui s'imposent à la Belgique d'aujourd'hui. L'exercice du pouvoir, la réflexion, l’étude – car ce solitaire était un grand « liseur » - lui avaient donné, au plus vit degré, le sens de l'Etat. Il souhaitait le renforcement de ses prérogatives et les idées les plus neuves, le corporatisme notamment, lui paraissaient dignes d'être creusées.

* * *

Jules Renkin avait été très affecté par le décès de sa femme, survenu il y a environ un an. Il est mort après une longue maladie qui le tint cloué au lit pendant d'interminables semaines. Jusqu'à ses derniers jours, il conserva toute sa lucidité, s'intéressant à tout ce qui se passait dans son pays. qu'il avait passionnément aimé. La Nation Belge présente à son fils Jean ses condoléances les plus émues.

Réne HISLAIRE

(Extrait du Peuple, du 16 juillet 1934)

Mort de M. Jules Renkin.

M. Jules Renkin est décédé dimanche matin.

M. Jules Renkin, ministre d'Etat, ancien premier mnistre, député catholique de Bruxelles, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. était né à Ixelles le 3 décembre 1862. Il fit ses études à l'Université de Louvain et, en 1887, à l’âge de vingt-cinq ans, il s'inscrivait au barreau de Bruxelles. Tout aussitôt commença sa carrière politique.

C'est comme porte-parole de la démocratie chrétienne, aux côtés de Carton de Wiart, que M. Jules Renkin se mit à militer au sein du parti catholique. Il fut même avec nous, dans la campagne pour le Suffrage universel. Il devait bien changer depuis et ne cessa, jusqu'à la fin, d'être un de nos adversaires les plus déterminés. Conseiller communal d'Ixelles en 1895, élu député de Bruxelles l'année suivante, il devait être constamment réélu depuis.

En 1907, il entrait dans le cabinet De Trooz. comme ministre de la Justice. En même temps. il était chargé de régler le statut de la nouvelle colonie, lorsque Léopold II fit remise, à la Belgique, de I'Etat Indépendant qu'il avait créé en Afrique. Premier ministre des Colonies, il procéda à une enquête sur place au Congo, avant de refondre complètement le système économique et la législation de ce territoire.

Pendant la guerre. M. Renkin fit partie du gouvernement du Havre. A l'armistice, il prit possession du département des Chemins de fer et réorganisa le réseau, dont on se figure aisément l'état dans lequel la guerre, l'invasion et l'occupation l'avaient laissé.

Il passa au ministère de l'Intérieur, ou il s’occupa principalement de la reconstruction des régions dévastées, jusqu’au jour où, en 1921, il démissionna après le fameux discours de Marche, qui fut une de ses manifestations les plus réactionnaires.

Dès lors, M. Jules Renkin resta, pendant une dizaine d'années, hors des conseils du gouvernement. Son activité se manifesta principalement au barreau. Il plaida dans des procès fameux (Affaire Steinman, etc.) et il le chef de la défense du baron Coppée. dans l'affaire retentissante que chacun se rappelle et qui fut un des épisodes les plus marquants de l'après-guerre en Belgique.

A la Chambre, où ses interventions n'étaient guère nombreuses, mais toujours remarquées, notamment dans la défense des droits de l'Etat sur les chemins de fer, le député de Bruxelles présidait la droite. Il était devenu, d'ailleurs, le chef incontesté du parti catholique. et il fut désigné pour présider l'Union catholique lorsque celle-ci fut fondée.

Le vieux lutteur, sur qui les ans s'accumulaient, et qu'ils marquaient d'une lourde empreinte. semblait ne plus de voir revenir au gouvernement quand, brusquement, en juillet 1931, il succéda à M. Jaspar en qualité de Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène. L'histoire de son ministère, qui devait durer jusqu'à l'automne 1932, est trop proche pour qu'il faille la rappeler. On sait que, placé à la tête des affaires de I'Etat dans un moment où la crise ne cessait de s'aggraver, appelé à résoudre des difficultés financières toujours plus grandes, M. Renkin se borna à promettre plans et programmes et à vivre. ainsi qu'on l'a dit à cette époque, à la petite semaine.

Depuis l’avénement du gouvernement de Broqueville, M. Jules Renkin, dont la santé laissait de plus en plus à désirer, n'a plus guère joué de rôle à la Chambre, ni même dans le parti catholique qu'il présidait, et l'on se souvient que son inertie comme président avait été critiquée, par certains de ses amis, notamment dans l'affaire du mur d'argent,. où lui reprocha d'avoir laissé porter à la tribune du Sénat un incident qu'on aurait préféré liquider dans l'ombre des négociations secrètes. Tout permet de penser, d'ailleurs, que l’ancien premier ministre se trouvait derrière le sénateur de Bruxelles dans sa campagne contre l'omnipotence de haute banque.

Pour nous qui n'avons cessé, pour ainsi dire, depuis un demi-siècle, de combattre M. Renkin, sa politique, ses idées, nous aurions mauvaise grâce à ne pas reconnaître que nous avons toujours trouvé en lui un adversaire sachant rendre les coups quand il n'était pas le premier les donner, et nous saluons le grand orateur, l'écrivain précis, l'homme d'action énergique dont le départ est une grande perte pour le parti qu'il a servi au cours d'une carrière exceptionnellement remplie, longue et heureuse.

(Extrait du Vingtième Siècle, du 16 juillet 1934)

Jules Renkin. Quelques souvenirs, par le comte Carton de Wiart

Nous avons demandé à M. le comte Carton de Wiart, ministre d'Etat, qui fut, dès le début de sa vie politique, le compagnon d'arme et l'ami fidèle de M. Jules Renkin, de nous dire quelques-uns de ses souvenirs sur le grand serviteur du Pays et de la Cour. Catholique qui vient de s'éteindre. On lira avec intérêt et avec émotion ces lignes consacrées plus particulièrement d la premère éducation politique de M. Jules Renkin et au rôle prépondérant qu’il joua dans la constitution de la démocratie chrétienne.

* * *

C'est au collège Saint-Michel, le vieux collège Saint-Michel de la rue des Ursulines, que je fis la connaissance de Jules Renkin. J'y commençais mes humanités à peu près au moment qu'il y terminait les siennes. Aussi ce ne fut guère qu'après nos années d'humanités que la communauté des idées et des sentiments effaça peu à peu entre nous la différence des âges.

Nous avions eu, l'un et l'autre, pour professeur de rhétorique, un de ces admirables éducateurs que les Pères Jésuites choisissent avec un discernement expérimenté pour leur confier la formation définitive des jeunes gens confiés à leurs soins. Le Père Van Innis, dont le père avait occupé la charge de premier président de la Cour d'appel de Gand, était un professeur incomparable et dont de très nombreuses générations d'élèves ont eu la chance de recueillir les leçons. Il était la fois toute sagesse et tout enthousiasme. C'est dans la très modeste chambre, je dirais volontiers la soupente, qu'il occupait en un recoin du vieux collège, que ses anciens rhétoriciens se retrouvaient à peu près tous les samedis vers 5 heures. Lorsque j'évoque le souvenir de ces réunions et de ces palabres si animées, où, faute de sièges, les nouveaux arrivants n'hésitaient pas s'installer sur le lit ou à même le plancher. Je revois, dominant déjà toutes les autres, la figure énergique et réfléchie de Jules Renkin qui, à ce moment, achevait de brillantes études universitaires à Louvain et s'occupait aussi activement de la jeune garde catholique de Bruxelles.

Mais c'est surtout le Congres da Malines de 1891, qui suivit de près la promulgation de la fameuse encyclique « Rerum Novarum », qui me donna l'occasion de le connaître plus intimement et de nouer avec lui une étroite amitié et une fraternité d'armes qui ont été pour moi, pendant près d'un demi-siècle, un constant et précieux encouragement. C'est dans les séances de ce congrès de Malines que s'affrontèrent avec ardeur, mais avec une parfaite dignité, les conceptions des conservateurs obstinés et de ceux qu'on devait appeler dans la suite les démocrates chrétiens ou la Jeune Droite et qui avaient adopté, avec autant de foi que d'ardeur, comme le programme même de leur activité politique et sociale, les enseignements de Léon XIII qui les appelait à lutter contre la misère imméritée et contre l'usure vorace en les conviant non seulement à l'éducation religieuse et morale, mais aussi à l’organisation professionnelle et corporative et à la législation du travail.

L'Encyclique « Rerum Novarum » était précisément pour nous la confirmation des idées que nous avions si souvent débattues dans nos réunions d'étude toutes pénétrées d'une ardeur que les controverses du congrès avaient encore développée en nous, nous décidâmes la fondation de l' « Avenir social. » Sans méconnaitre la noblesse et l'efficacité des œuvres de charité, nous pensions qu'il fallait s'occuper plus méthodiquement des besoins et des droits légitimes du peuple et ne pas l'abandonner aux mauvais bergers qui déjà l'entraînaient dans les voies de la révolution et de la lutte des classes.

C'est chez un de nos amis communs, Edouard Van der Smissen, qui devint dans la suite professeur d'économie politique à l'Université de Liége et à l'Ecole de guerre, que se tinrent les dernières séances en vue de la création de l'« Avenir Social. » Le premier numéro parut le 22 novembre 1891. Nous fûmes cinq à signer le manifeste qui exposait le programme que nous entendions défendre : Jules Renkin, Léon De Lantsheere, Auguste Lelong, Georges de Craene et moi.

Pendant 8 ou 9 ans, l’« Avenir Social », qui devait dans l'entretemps changer de titre et devenir « La Justice sociale », menait chaque semaine le bon combat, réclamant la révision constitutionnelle et la représentation proportionnelle, et, dans l'ordre social, la réglementation du travail notamment par l'interdiction du travail du dimanche et la limitation de la journée du travail (dont avait fait l'objet d'un solide discours la séance de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles de 1891) ainsi que l'assurance obligatoire contre les accidents et la vieillesse. Nous réclamions aussi le service personnel en matière militaire et l'instruction obligatoire combinée avec la liberté pour les pères de famille de choisir l'école officielle ou libre et avec le devoir, pour les pouvoirs publics, d'encourager tout enseignement public sérieusement organisé.

Au cours de la campagne révisionniste, l'« Avenir Social », qui avait défendu le suffrage universel à 25 ans avec la représentation proportionnelle, d'accord avec quelques ainés comme Prosper de Haulleville, Mgr de Harlez, Alphonse Nothomb et Alexandre Braun, se rallia, par esprit de transaction, à la formule Nyssens, c'est-à-dire l'instauration du vote plural, et la tactique de Jules Renkin contribua heureusement à aire doubler par le parti catholique et par M. Beernaert, l'habile piloté qui la dirigeait, un cap qui était redoutable.

La Fédération démocratique chrétienne de l'agglomération bruxelloise fut créée à la même époque et Jules Renkin y remplit le premier les fonctions de président dans lesquelles je devais lui succéder. Cette fédération était en contact étroit avec la Ligue démocratique belge présidée par M. Arthur Verhaegen, ainsi qu'avec les nouvelles formations que les catholiques sociaux développaient soit à Liége, sous la direction de l'Abbé Pottier, de Godefroid Kurth et de Charles de Ponthière, soit à Charleroi et dans le Centre sous la conduite de Michel Levie et de Léon Mabille.

A quelque nuances près, les mêmes doctrines et le même enthousiasme entraînaient tous ces précurseurs à l'action populaire. Il n'est pas douteux que c'est grâce à leur effort continu et aux œuvres qu'ils ont suscitées, que le parti catholique cessa bientôt d'être le parti bourgeois et figé qu'il aurait continué d'être, à peu près comme le parti libéral, si des hommes clairvoyants et courageux, tels que Renkin ne s'étaient levés pour aller au peuple et s'intéresser pratiquement et chrétiennement à ses besoins d'ordre matériel et à ses aspirations d'ordre moral.

C'est en 1895 que Jules Renkin entra au Conseil communal d’Ixelles, le jour où j'étais moi-même élu au Conseil communal de Saint-Gilles. Dans ces deux communes, qui étaient alors plus encore qu'aujourd'hui inféodées à un vétuste anticléricalisme, c'était une grande nouveauté que la participation des catholiques à l'administration publique. Depuis lors heureusement l'habitude en est prise dans toute l'agglomération bruxelloise. Quelques mois plus tard, nous entrions ensemble à la Chambre des Représentants. C'était encore sous le régime majoritaire et la liste catholique sur laquelle nous représentions avec Mousset, Lauters et Colft l'élément démocratique ne triompha qu'à la suite d'un ballotage.

Quelle campagne fiévreuse et exaltante où, pendant plusieurs semaines, Jules Renkin affronta, dans de tumultueux meetings contradictoires, les tribuns du parti radical ou du parti socialiste qui, jusqu'à ce moment, avaient seuls l'oreille de ces auditoires. J'ai souvenir de la surprise indignée d'un Paul Janson ou d'un Emile Feron quand ils se heurtaient dans les grandes assises populaires qu'ils organisaient, à ces « jeunes calotins » audacieux qui n'hésitaient pas à développer l'enseignement des évangiles et des encycliques devant des foules habituées à entendre vitupérer contre les agissements du « parti-prêtre. » Les tribuns socialistes, qui s'étaient flattés un moment de voir ces hardis novateurs agir comme un dissolvant au sein du parti catholique, ne leur ménageaient plus leurs violences et leurs sarcasmes en constatant qu' ils marchaient au combat électoral en parfait accord avec la vieille Association catholique de Bruxelles dont les dirigeants avaient compris qu'ils devaient élargir et non rétrécir leurs rangs.

Je ne puis songer à résumer ici toute l’admirable carrière politique de Jules Renkin. Je me borne à rappeler son passage au ministère de la Justice en 1907 et en 1908 et surtout le rôle primordial qu'il remplit dans la préparation de la réalisation de l'annexion du Congo. Il fut pour notre colonie, aux côtés de Léopold II, puis du Roi Albert, le grand ministre qui présida à l'organisation administrative et économique ainsi qu'à la défense militaire de notre empire colonial.

On sait quel fût son rôle pendant la guerre et aussi la part qu'il prit de ses sacrifices. C'est au Havre, où notre travail gouvernemental nous retenait à ce moment l'un et l'autre, que je reçus l'affreuse nouvelle de la mort au front de son fils ainé Paul, dont la nature généreuse et forte rappelait si nettement les qualités paternelles. Paul Renkin avait été quelque temps mon stagiaire et j'avais apprécié bien vite les dons qui lui promettait une carrière brillante. Volontaire de guerre, avec son frère cadet, il s'était en quelques mois révélé comme un chef dans le régiment d'infanterie où sa vie héroïque le confondait avec ses compagnons de tranchée. Par le seul magnétisme de l'exemple, il avait acquis une influence profonde sur toute sa compagnie. Quand je reçus l'affreuse nouvelle, avec la prière d'en faire part au père infortuné, à peine avais-je essayé par quelques ménagements prudents de préparer celui-ci au coup si dur, qu'il allait l'éprouver, il m'arrêta d'un geste et d'un mot : « Lequel ? ». La vaillance chrétienne qu'il puisait dans une foi robuste et dans une vie spirituelle profonde, se manifesta dans cette circonstance comme à toutes les heures difficiles ou douloureuses de sa vie privée ou politique.

* * *

Que vous dirai-je encore ? Après la guerre, il n'avait pas participé à ce qu'on a appelé « la politique de Lophem » et nous étions d'accord à ce moment lui et moi pour regretter certaines des formules de cette politique ainsi que pour combattre le dangereux système, qui nous coûta si cher, du remboursement à vue au prix de 1 fr. 25 de tous les marks présentés aux guichets de l'Etat. Il accepta cependant un portefeuille dans le Cabinet Delacroix. Il s'attacha avec l'ardeur que l'on sait, à la restauration de nos ruines et avant tout à la remise en état de nos railways.

Le fameux discours de Marche, dans lequel il dénonça la conception trop unilatérale que les socialistes se faisaient déjà de l'« union sacrée », détermina sa sortie du ministère Delacroix et il n'eut point de la sorte à prendre de responsabilité dans la regrettable attitude que ce ministère crut devoir prendre dans l'été 1920 au sujet du transit des munitions destinées à la Pologne.

Quand il accepta très courageusement, en juin 1931, de présider le gouvernement, déjà ses forces physiques étaient quelque peu atteintes et c'était un spectacle émouvant que de voir avec quelle énergie, au milieu des difficultés sociales et financières nées de la crise, il chercha à réagir et à adapter les dépenses de l'Etat à ses possibilités, en même temps qu'il veillait à maintenir l'ordre intérieur un moment menacé.

La dissolution qu'il avait cru pouvoir éviter, devait cependant permettre au gouvernement dont M. de Broqueville prit après lui la direction, de procéder à un redressement plus énergique par des compressions budgétaires et une fiscalité plus rigoureuse dont il eût été sans doute impossible, et en tout cas dangereux, de prendre l'initiative à la veille d'une grande consultation électorale.

Cette consultation électorale fut d'ailleurs pour lui l'occasion de prouver une fois de plus qu'il était avant tout un soldat tout dévoué à la cause catholique et ce fut avec son ardeur et sa sagesse habituelles qu'il organisa dans l'arrondissement de Bruxelles la brillante campagne qui devait fortifier encore notre représentation au Parlement.

Le charme de son intimité était singulièrement accru par l'abondance de sa culture et de sa lecture qui s'attachait de préférence aux grandes questions d'apologétique et aux problèmes de notre histoire nationale. Sa brusquerie apparente cachait un cœur sensible et généreux dont d'innombrables clients et protégés ont connu toutes les ressources et la discrète bonté.

Le pays perd en lui une grande force intellectuelle et morale et il nous laisse le souvenir d'un grand chrétien et d'un citoyen exemplaire.

(HAULLEVILLE, dans La Revue Catholique des idées et des faits, n°17 et 18 du 27 juillet 1934)

JULES RENKIN

(page 6) La disparition de Jules Renkin est une grande perte pour tous les Belges. Son ardent patriotisme était le fruit de sa profonde connaissance de l'histoire de son pays et de ses méditations sur le caractère de ses habitants. Quand il voulait « se reposer », il lisait et ses livres favoris étaient des livres d'histoire, des ouvrages d'apologétique et d'exégèse. Il ne reculait pas devant des œuvres de pure théologie, obéissant ainsi aux conseils de saint Paul et aux prescriptions du Concile du Vatican indiquant aux chrétiens doués de raison la nécessité de l'usage du rationabile obseqium. Car, profondément, congrûment chrétien, il raisonnait sa foi. Il ne la pesait pas. Et il trouvait dans sa raison des motifs irrésistibles pour appuyer, chérir et exalter sa croyance. Si j'osais associer ainsi deux concepts en apparence disparates, il possédait en une union intime, la foi du charbonnier et celle du philosophe.

De cette dernière, et de sa valeur, il suffira, pour l'attester, d'évoquer les brillantes et savantes brochures (réédition de ses discours) qu'il fit paraître sur : M. Demblon et la morale de saint Alphonse et les cuisantes ripostes qu'il fit à la Chambre aux ineptes propos antireligieux de celui qui « remplaça » Frère-Orban, comme un âne qui s'insinue dans les brancards à la place de la fine cavale arabe.

Sa foi profonde et raisonnée resplendissait encore en d'autres circonstances dont il sera question dans le cours de cet article. A la suite des sottises et des mensonges de ce fol de Demblon, Jules Renkin s'était mis à l'étude des œuvres de mon glorieux et très savant patron, saint Liguori, et il professait pour ce grand homme et pour sa science profonde une vive admiration que je partage abondamment. Cette foi qui le possédait il la devait, avant tout, aux enseignements de sa mère.

Un journal vient d'écrire que Jules Renkin « était de modeste origine. » Non pas. Sa mère avait guidé ses pas, lui avait fait aimer la religion, lui faisait réciter ses leçons, l'aidait à rédiger ses devoirs et lui faisait gravir, en le tenant par la main, les sentiers de l'honneur, de la droiture et de la probité. Elle le conduisait dans la forêt de Soignes, et, sous la futaie, l'entretenait de l'Auteur de la nature. Dans la jeune âme du petit garçon naissaient de radieuses pensées d'amour et d'adoration, qui germèrent sur ce sol fécond et s'épanouirent chez l'homme en frondaisons puissantes.

Pareils débuts dans la vie ne sont pas modestes. Grâce à son admirable maman on peut dire que Renkin était de noble, très noble origine. Elle lui avait donné le jour le 3 décembre 1862 et, en 1874, je pense, l'envoya au Collège Saint-Boniface, puis au Collège Saint-Michel où, d'emblée, il se classa parmi les premiers. En route pour l'école il croisait souvent le petit Emile Vandervelde qui allait de chez son père, notaire, chaussée d'Ixelles, à l'Athénée. Ils se sont croisés souvent depuis, mais non plus sur les mêmes chemins !

Connaissant à fond les Pères, Jules Renkin ne manquerait pas de répéter à ce propos avec saint Antonin : « Viam quam quis sibi assumit, in bono vel in malo, in adolescentia sua, perseverans illam tenet. » La voie, bonne ou mauvaise, que l'homme suit dans sa jeunesse, il y a beaucoup de chances qu'il la suivra aussi plus tard !

J'étais le labadens de l'élève Renkin : je sortis de Rhétorique quand il entra en Poésie. Et nous sommes restés des labadens toute notre vie. J'étais pensionnaire, avec Raphaël Merry del Val, futur cardinal ; son frère Alphonse, destiné à être ambassadeur d'Espagne ; Alfredo Moreira, qui mourut à Paris ambassadeur du Brésil ; Maenhaut, aujourd'hui encore représentant belge. Renkin était externe. Malgré le règlement séparant pensionnaires et externes, on se voyait à l'entrée et à la sortie des classes, « en triche », et le futur homme d'Etat était déjà le centre d'un groupe d'amis qu'il entraînait par sa verve. Il était pour son juvénile entourage un chef très aimé et très suivi... Il le resta pendant un demi-siècle pour eux, leurs amis et leurs fils. Il aimait pousser des « colles » et à mettre ses camarades en contradiction avec eux-mêmes; si l'un de ceux-ci se montrait un peu mortifié, Renkin, dont le cœur était très bon, se reprenait et disait : « Allons, allons, tu ne vois donc pas que je plaisante? » Je crois même qu'il disait, à la belge, « C'est pour rire. » Je l'ai entendu dire, à la française : « Ne te monte donc pas le bourrichon! » Après 1879, on se revit sur les bancs de l'Université. Jules Renkin y fit de fort belles études et se trouva, en 1884, jeune avocat, à la tête d'un cabinet en germination, où la clientèle était encore à l'état d'espérance. Je le présentai à Prosper de Haulleville qui, pour lui procurer des ressources, le chargea de la chronique judiciaire du Journal de Bruxelles. Victor Jacobs le fit nommer secrétaire d'une commission ministérielle, la Commission centrale de Statistique, si j'ai bonne mémoire. Le jeune avocat put ainsi se créer un intérieur et commencer la lutte pour la vie, qui pendant quinze ans fut très âpre. Ce qui montre bien le courage et l'esprit de décision du futur homme d'Etat, sachez jeunes gens si pressés d'arriver sans peine et les mains pleines à une « bonne place » que Jules Renkin ne rougissait pas, pour gagner sa vie, de recevoir 10 centimes à la ligne - deux sous ! - pour ses chroniques ! Je crois bien que le maximum de ses émoluments, quand il fut promu à un « fixe », se chiffrait par 200 francs par mois, 1,400 francs de nos papiers ! Il avait pour collègue Ivan Gilkin, le délicat poète qui, pour gagner son pain, avait le courage de présider aux « faits divers » qu'apportait au journal un « trottin » Edmond Patris, qui courait la ville à la recherche des « accidents, méfaits, sinistres » que nous appelions les « faits Patris ». Ce dernier a fini chef du service des informations au Soir où il se fit une superbe position. Tout de suite Renkin fit la conquête de l'équipe du Journal. Prosper de Haulleville, fin connaisseur d'hommes, lui disait : « Vous serez un jour un ministre. Mais n'oubliez pas ceci : un catholique pour être un bon ministre doit toujours être un peu libéral et un libéral pour être supportable doit être un peu catholique. »

Renkin devint vite un fidèle du « blaguorama » de la rédaction du Journal. Vers 18 heures on se réunissait, le journal achevé, dans le bureau du rédacteur en chef. On s'asseyait, qui sur un coin de bureau, qui sur un escabeau, d'autres encore sur l'énorme tréteau en bois blanc qui supportait les collections de journaux annotés, d'autres encore restaient juchés sur leurs guibolles, et l'on discutait sur toutes sortes de sujets. Le « baron » contait ses souvenirs, exposait ses espoirs, esquissait ses pensées sur des réformes nécessaires ou espérées. Renkin se jetait à corps perdu dans la discussion et, ma foi, n'était pas ménager de ses critiques. Ce qu'on disait de mal des Puissances dans ces conversations, à bâtons rompus ! Une énorme pipe à la bouche, surmontée d un « chapeau » de tabac haut comme une meule, l'ami Jules répondait avec verve aux traits du chef par d'autres traits. Un jour qu’ il avait jugé avec sévérité une Puissance, Haulleville lui dit : « Je vous l'ai dit, vous serez un jour ministre, mais rappelez-vous ceci :si vous voulez être sûr de ne pas faire trop de fautes, soyez toujours bien avec votre évêque et ne vous brouillez jamais avec votre curé. » Ces souvenirs, Jules Renkin les contait encore l’an dernier au dîner des anciens élèves du Collège Saint-Michel, dîner auquel il ne manquait jamais d'assister même quand il était Premier ministre. Renkin, qui fut toujours féru des joutes intellectuelles, adorait assister aux réunions quotidiennes du Journal. Je m'en souviens toujours avec émotion, nous dit-il l'an dernier à Saint-Michel, c'est là que j'ai appris à affronter la vie politique. »

(page 7) Haulleville était aussi un combattif et nous avons souvent assisté à des discussions passionnantes entre ces deux paladins. Feu Jules De Jeune adorait également engager des joutes avec son ami Haulleville. « Disputes de chaudronniers, disait-il, mais jouissances d'empereur. »

Déjà quand il était étudiant, Jules Renkin, avide de lutte, s'était inscrit dans la jeune garde catholique. Celle-ci n'était pas encore suffisamment batailleuse pour lui et il créa « l'Avant-Garde catholique ». Ce titre peint en pied ce lutteur infatigable, qui toujours, pendant quarante ans, fut au premier rang des combats pour l'idée. Dès l'âge de dix-huit ans il était entré dans la bataille. Il vient seulement de l'abandonner pour se reposer à l'ombre des tabernacles éternels ! Son activité n'avait point de cesse.

L'époque, du reste, était propice pour les amateurs de pugilats politiques. Le parti catholique, au pouvoir à partir de juin 1884, depuis quelques mois à peine, venait de se mettre à la suite de Beernaert, devenu chef du Cabinet le 26 octobre 1884. La jeunesse catholique étudiait avec frénésie les questions sociales et s'indignait de l'individualisme outrancier des « classes dirigeantes ». La Belgique était le pays des bas salaires et des longues heures de travail. Au « blaguorama » du Journal on agitait ces questions tous les jours. On sortait de là pour en saisir les réunions publiques et privées du parti. Quelle agitation on soulevait ainsi parmi les « chefs » ! Où allait-on ? On allait tuer l'industrie ! Au lieu de prêcher ce que des gens nantis appelaient volontiers la révolte, que ne tenait-on aux classes ouvrières le langage de l'Évangile, qui prêche la résignation et la paix ! Mais voilà-t-il pas que Léon XIII vint dans son immortelle encyclique exposer ce que dictait l'Evangil e! Et puis il y eut aussi les grèves noires de 1886. Quels coups de tonnerre retentissants dans des cénacles où l'on « dirigeait » l'opinion ! Celle-ci ne se laissa pas faire ; elle eut, parmi ses plus bruyants interprètes, en dehors des orateurs bien doués qu'avait alors le socialisme, les « gens » de l'école naissante de Jules Renkin, grâce auxquels surgit la « démocratie chrétienne » dont la naissance n'est pas encore pardonnée par certains « traditionnels. »

Vers 1886, tandis que le général Vander Smissen « apaisait » les émeutes, Renkin fut rejoint par Henri Carton de Wiart, sorti de Rhétorique en 1885. En 1889 celui-ci entra définitivement dans la fournaise. A dater de ce moment ces deux jeunes gens, si bien taillés et formés pour se comprendre, furent des amis inséparables. On ne peut évoquer le souvenir de l'un sans voir surgir l'image de l'autre. Et ils se complétaient à merveille. D'un plein de fougue, mais d'une fougue raisonnée, non pas improvisée, ne se laissant pas arrêter par la forme et bousculant volontiers une terminologie trop peu obéissante ; l'autre, de convictions arrêtées, d'esprit large, plein d'ardeur, lui aussi, mais d'une ardeur volontairement disciplinée, spontanément policée, soucieux de la forme et d'une phrase bien habillée, comme sa personne. Tous deux enthousiastes, aimant le peuple, séducteurs de foule et décidés a conquérir celle-ci pour le Christ et pour son Église. Tous deux raffolaient de l'Ardenne, des paysages mosans. Moi j'aime la mer, son iode me ravigote, ses immensités m'attirent et me font sentir l’éternité ; je le disais à Renkin. « Moi, répondait-il, au bord de la mer je me gratte ; dans les montagnes je respire, je me repose et je me détends. »

* * *

Reprenons notre récit vers l'année 1885 et les années qui suivirent. Autour de Renkin tout un groupe s'était peu à peu formé et prenait figure de parti : le parti des jeunes. Il y avait Léon de Lantsheere, qui devint ministre de la Justice; Auguste Lelong, qui mourut en allant défendre au Congo un Belge maltraité par des mercantis étrangers ; Georges De Craene, conseiller communal et professeur ; et un curieux et intéressant garçon, mort jeune, Léopold Dumonceau.

Celui-ci prit vite allure de conducteur du jeune groupe, bien petit alors. C'était un causeur délicieux, qui exerçait sur ses jeunes amis une influence, une fascination presque magnétique. Très instruit, philosophe d'une rare érudition, il était devenu précepteur des enfants du comte Cornet de Grez, qui en fit le directeur d'une puissante société d'assurances. Le pauvre Dumonceau mourut tôt ! L'esprit avait consumé la chair ! S'il avait vécu il aurait joué un très grand rôle. Le petit groupe serré autour de lui devint bientôt une imposante cohorte à la tête de laquelle, tenant d'une main ferme le drapeau, Renkin fonçait sur l'adversaire qui n'était pas seulement le libéralisme et le socialisme, mais aussi certains clans se recommandant du catholicisme, bien « établis » et ennemis des « palabres ».

Convaincu que la foi sans les œuvres est une foi morte, il s'appliqua à créer des œuvres, toutes inspirées par le désir d'améliorer le sort des classes nécessiteuses. Il prit part au nouveau Congrès de Malines, celui de 1891, et c'est là qu'il rompit publiquement avec les errements des dirigeants de l'ancien parti conservateur.

Ce fut un événement sensationnel. Pour un peu on l'eût pris, dans les cénacles « traditionnels », pour l'antéchrist. On alla jusqu'à demander l'intervention du Pape et du cardinal Goossens, archevêque de Malines. On fut bien reçu ! Depuis 1879, où il eut un entretien avec Léon XIII dont j'ai parlé ailleurs, Haulleville savait combien celui-ci était favorable à une amélioration légale de la situation des classes ouvrières, et il n'avait pas manqué de le dire à Renkin à qui, du reste, Mgr Goossens témoignait une faveur qui affolait certains « traditionnels ».

C'est à Malines que le jeune tribun exposa pour la première fois dans toute son ampleur le programme de la jeunesse démocratique dont il avait puisé l'inspiration première dans les « séances » tenues dans le bureau du rédacteur en chef du Journal de Bruxelles. Il me le rappelait encore dans une lettre qu'il m'écrivait il y a un an, le 27 août 1933.

« Prosper de Haulleville, m'écrivait-il, a eu sur ma formation une influence qu'expliquent sa grande foi, sa science, la largeur de son esprit et sa noblesse. Jamais je n'ai oublié cette grande figure qui a honoré le pays... Tu as fait revivre et tu ressuscites littéralement le milieu plein de vie, d'enthousiasme et de foi où nous eûmes le bonheur de vivre avec lui, depuis notre entrée dans la vie active jusqu'à sa mort prématurée. J'ai passé des heures de vrai bonheur tandis qu'à ta suite je parcourais les sentiers de cette belle vie et que je me remémorais les jours de réconfort, d'enthousiasme, d'espérance, de foi et d'amour que j'eus la joie de vivre au temps où Prosper de Haulleville nous parlait et où s'épanouissait dans mon cœur la passion de servir Dieu et la Patrie qui ne s'est pas éteinte encore et qui, Dieu aidant, ne s'éteindra pas. »

Lisez bien cette dernière phrase écrite par le grand homme au soir de sa vie : ce qui en a fait le prix, à cette vie, c'est la passion de servir Dieu et la patrie, voilà le but que s'est proposé sans défaillance aucune le cher disparu. C'est le soleil qui a illuminé toute une existence, l'a rendue radieuse et féconde. Tel était son idéal et il mit à son service un rare ensemble de splendides facultés.

Son activité devint, après 1890, véritablement dévorante. Dans tous les faubourgs de Bruxelles il provoqua la création de maisons ouvrières, de cercles d'études sociales, de syndicats chrétiens. Pas plus que sa personne, la plume de Renkin ne connaissait de repos. Il créait l'Avenir social, qui devint la Justice sociale, et provoqua un intense mouvement de réforme. On y réclamait chaque dimanche la révision de la Constitution, la représentation proportionnelle, le repos dominical, les réformes sociales, le service personnel, l'instruction obligatoire et l'annexion du Congo.

(page 8) Tout ce que le jeune garde de 1882 préconisait avec la chaleur de son caractère qui ne s'est jamais démentie, le représentant, le ministre, l'a vu réaliser : les réformes sociales, le service général, l'enseignement obligatoire avec libre choix du père de famille, la réglementation du travail, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, le suffrage universel, hélas ! mal organisé. Un ami lui disait un jour, vers 1890 : « Toutes les réformes que nous réclamons, les verrons-nous? » « Si nous vivons quarante ans, viens m'en reparler en 1930 », répondit-il. Bien avant cette échéance, ce qui paraissait en 1890 une folie d'audace a été réalisé, accepté et pratiqué. Dès 1894 il s'éprit d'enthousiasme pour l'annexion du Congo. C'est lui-même qui la réalisa treize ans plus tard. « C'est le grand honneur de ma vie », disait-il avec raison et justice.

Mais la lutte ne se poursuivait pas seulement par l'écriture. Pas un meeting, pas une réunion des adversaires ne se tenait sans que Renkin y parût. Jamais il n'adressait à ses contradicteurs de gros mots. Il était toujours courtois. Il savait reconnaître leur droit quand sa conscience le lui ordonnait. De plus, il y avait quelques concepts qui n'étaient pas foncièrement irréductibles entre les réclamations des socialistes d'il y a cinquante ans et la démocratie chrétienne d'alors. C'est à la suite d'une de ces réunions contradictoires et sans paroles blessantes pour les personnes que Vandervelde se lia d'amitié avec Jules Renkin. Cette amitié ne s'est jamais éteinte. Il a dit à la Chambre que depuis la guerre il lui avait donné tout son cœur.

Au cours de la campagne révisionniste, la jeunesse catholique se distingua par son action décisive. On l'appelait déjà « la jeune droite », bien qu'en dehors de Léon Mabille elle n'eût pas de représentants à la Chambre. Elle eut l'excellente idée de se mettre à la suite d' « anciens » qui la présentèrent au public catholique, la patronnèrent et la soutinrent contre les ripostes injustes des attardés. Parmi eux je citerai Prosper de Haulléville, Alphonse Nothomb, le savant chanoine de Harlez, Alexandre Braun, toujours alerte et heureusement bien vivan t; tout au début, le vénérable chanoine, membre du Congrès National, De Haerne. Elle se tint en contact étroit avec les groupes similaires de province : l'abbé Daens, première manière, à Alost ; Godefroid Kurth, l'auteur de la parole : « les coffres-forts en délire », à Liége ; Arthur Verhaeghen, à Gand; Léon Mabille, à Louvain et à Soignies; Charles de Ponthière et l'abbé Pottier, à Liége. Ces derniers, des hommes influents, parvinrent à les faire envoyer à Rome, les autres continuèrent à se faire entendre en Belgique. Certains eurent beau se bourrer les oreilles de ouate, proscrire, partout où ils le pouvaient, le papier imprimé par les jeunes audacieux, ceux-ci agrandissaient sans cesse la trouée.

Ils se crurent assez forts pour oser un « coup » qui provoqua la stupeur parmi les « dirigeants ». Renkin, Carton de Wiart et leurs amis demandèrent à faire partie de l'Association conservatrice constitutionnelle de Bruxelles. Quelle horreur ! Le ban et l'arrière-ban des « pèken » de l'Association furent alertés. Pas de ces démagogues ! - Renkin, un démagogue : comme cela fait rire aujourd'hui !- Comment ! Ces jeunes intrigants, allait-on leur permettre de dire leur mot dans les cauci où les camarades désignaient jusqu'alors les candidatures et patronnaient les « places » ! Une fois ces révoltés entrés ils apprendraient aux autres la désobéissance ; les volontés des « chefs » seraient inobservées et aussi - ce qui était bien pis et méritait la corde et la porte - seraient discutées !

Et la porte fut claquée au nez de ces audacieux. Ils surent la rouvrir plus tard, mais, pour l'instant, ils créèrent la Fédération démocratique chrétienne, qui devait, en 1896, après d'interminables palabres et la menace d'une scission, exiger et obtenir l'inscription de Renkin et de Carton de Wiart sur la liste catholique. Succès d'autant plus désolant pour les dépositaires de la Loi et des Prophètes que, depuis 1892, Renkin avec ses amis avaient adhéré à la Ligue nationale pour le Suffrage universel et la Représentation proportionnelle et entrepris dans tout le pays une campagne de meetings en faveur de ces réformes.

On leur reprocha vivement cette alliance avec des socialistes et des radicaux. Pourquoi serait-ce un mal que de s'unir avec des ennemis pour faire triompher une réforme que l'on estime juste, et pour cette réforme seulement ? Qui donc a dit qu'il s'allierait au diable pour réaliser une chose juste ? Mais la faute et l'illusion de cette bouillante jeunesse fut que, dans une passion irraisonnée pour une soi-disant égalité, elle réclamait le suffrage universel pur et simple, à la française, à l'américaine, sans organisation. Les aînés, Prosper de Haulleville, entre autres, et Alphonse Nothomb leur crièrent casse-cou. Il fallait organiser le suffrage général et non en faire un moyen de tyrannie et d'absolutisme entre les mains de la foule, c'est-à-dire du nombre chaotique et brutal. Justice à rendre à l'Avenir social, il insérait très loyalement les articles dans lesquels des hommes expérimentés combattaient ces excès. Mûri, à son tour, par l'expérience, Renkin reconnut plus tard les erreurs que lui avaient fait commettre en certains points les illusions exagérées d'une jeunesse surchauffée par la poursuite d'un juste idéal.

* * *

Au point où je suis parvenu de la carrière de cette personnalité si séduisante à étudier, si plaisante à suivre et si sympathique à contempler, le moment est venu de dire un mot de son caractère et de sa personnalité intime.

Mari modèle, père admirable, Renkin n'a jamais prêté le flan à la critique haineuse de ceux qui aiment à farfouiller dans les poubelles. Il se maria fort jeune avec MlIe Van Hamme, une femme d'élite, bonne, économe, intelligente et douce. Quand son mari devait « représenter », elle savait recevoir avec l'aisance et la cordialité d'une grande dame. Elle mourut l'an dernier et ce fut un coup très dur pour cet époux exemplaire qui adorait sa femme, laquelle avait fidèlement suivi son mari, partout, même au Congo, l'entourant de soins et de prévenances.

Elle donna beaucoup d'enfants à son mari. Deux seulement survécurent, deux garçons, Paul, fidèle image de son père, tué à l'ennemi, et Jean, qui semble n'avoir aucune passion pour l'odieuse politique et s'est fait une très belle place au barreau. Mme Renkin passa sa vie à faire le bien et dans l'accomplissement de tous ses devoirs. C'était une femme chrétienne, couronne de son époux, comme la veut l'Écriture. Les Proverbes le proclament : Mulier diligens corona est viro suo.

Jules Renkin était un laborieux. Il travaillait dur et avec fruits abondants, car il avait une grande facilité de travail. Il en avait aussi la puissance, car il a eu le bonheur de posséder, jusque très avant dans la vie, une santé de fer. Il avait le coup d'œil prompt et une compréhension très large. Il saisissait vite toutes les données des problèmes qu'il devait résoudre et en prévoyait les multiples conséquences. Son étude faite, il prenait sa décision, déterminée non pas par des contingences ou des impulsions irréfléchies, mais par le raisonnement. Cette décision s'étant ainsi imposée à sa volonté, il restait inébranlable dans sa résolution ou dans sa conviction. Mais, d'instinct, parce qu'il était foncièrement bon et pitoyable, il n'imposait jamais des solutions extrêmes ou trop pénibles pour autrui. « Il faut, proclamait-il l'an dernier au dîner de Saint-Michel, savoir être énergique avec modération. »

Que n'a-t-on pas dit ou écrit de cette énergie ! Elle n'avait rien de brutal ou de déplaisant, car nul ne sut plus que lui compatir aux peines et aux faiblesses d'autrui. On a écrit qu'il était un bourru. Faux. Bougon, peut-être, et très peu. Et cela parce qu'il se débattait, d'instinct, contre toute initiative qui ne tenait pas compte de contingences qu'il avait, lui, saisies, mais dont il s'apercevait que son interlocuteur était ignorant. Vandervelde (page 9) a dit qu'il était profondément humain. Grande vérité. Et pitoyable à tous les malheureux, quels qu'ils fussent.

Lors du procès Steinman, qui fut l'occasion pour lui d'un succès oratoire sans précédent, il eut pour les faiblesses de sa cliente des paroles qui arrachèrent des sanglots aux membres du jury. Rappelant le jugement du Christ sur la femme adultère, il interpella les juges : « Que celui d'entre nous, leur dit-il, qui n'a pas péché jette la première pierre à Mme Steinman ! » Et alors ce bon mari, ce tendre père, cet excellent citoyen, ce chrétien décrivit en termes pathétiques la tyrannie de la passion et les ravages que produit son déchaînement non combattu dans l'âme humaine. « Interrogez- vous, s'écria-t-il, et jugez ! »

Cette bonté de Renkin fut cause parfois de déboires. Nul, peut-être, ne fut abreuvé de plus d'ingratitudes, ne se laissa aller jusqu'à des condescendances peu méritées envers des gens qui venaient verser devant lui des larmes de crocodile ou étaler des misères illusoires.

Cette bonté foncière ne fit pas seulement sa joie ; elle contribua aussi à honorer et à exalter sa vie. Il était si bienveillant qu'il résistait difficilement aux objurgations d'un ami, ou même d'un ennemi. Les amis savaient user d'arguments parfois singulièrement convaincants. Nous avions pour ami commun un savant bollandiste, d'ailleurs confesseur de l'homme d'Etat, lequel s'en allait tous les samedis faire blanchir, boulevard Saint-Michel, par le pieux religieux, son linge sale spirituel. Cet érudit jésuite, le P. Van Ortroy, avait un caractère prime-sautier et très allant, analogue à celui du ministre. Rien de plus passionnant qu'une discussion entre ces deux hommes si liés, et si entiers de caractère. Grand massacreur de saints apocryphes, Van Ortroy scandait la discussion de grands gestes impérieux. Renkin dans ses réponses coupait l'air de larges gestes du bras. Un jour, chez moi, discutant avec Renkin, le Père s'était peu à peu rapproché de son interlocuteur et appuyait son argumentation de grands coups de poing dans la poitrine de ce dernier. Celui-ci, féru de théologie et d'exégèse, je l'ai dit, - et c'était une prétention avérée chez lui, - répondait aux solides arguments du Père par des arguments non moins péremptoires. Dispute de théologiens. Aucun ne cède, car tous deux ont raison. Van Ortroy, très excité, était tout près de son antagoniste et à un moment donné appuyait ses arguments de grands coups de talon. Mais ces coups n'arrivaient pas au plancher, d'ailleurs recouvert d'un épais tapis. Ils s'abattaient sur les orteils, parfois dans les tibias du ministre qui, finalement, se retira un peu en arrière et s'écria : « Père Van Ortroy, vos arguments sont très frappants. Je suis convaincu, de la tête jusque dans mes pieds ; gardez les vôtres à quia et parlons d'autre chose. »

Quelque temps après j'allai trouver le ministre pour l'entretenir d une candidature qui m'intéressait. « Tu viens trop tard, me dit-il, Van Ortroy avait un protégé et j'ai promis de lui donner la préférence. » - « Est-ce qu'il a fait intervenir ses pieds? » - « Non, mais pour les empêcher de marcher, j'ai pris le galop. J'ai des cors aux pieds ! » Le candidat du P. Jésuite était d'ailleurs excellent. Je me résignai donc, d'autant plus que je n'aurais jamais osé me servir de ses arguments, car Renkin était mon ministre et il ne plaisantait pas sur les questions d'autorité et de respect de la hiérarchie. En ces matières, l'amitié, si ancienne et si chaleureuse qu’elle fût, ne comptait pour rien. Je l'ai vu punir impitoyablement le fils d'un ami intime qui avait commis des fautes administratives.

Ce respect du principe d'autorité était une de ses qualités primordiales. C'était un véritable homme d'Etat. On peut compter sur les doigts ceux qui sont dignes de ce nom parmi les chefs des rubriques ministérielles qui se sont succédé depuis cent ans...

Renkin connaissait à fond non seulement l'histoire de ce siècle, niais celle des siècles qui l'ont précédé. Dans les enseignements (le notre passé, où tant de malheurs nous ont accablés à cause de la faiblesse de nos gouvernements, il avait puisé une conviction raisonnée et inébranlable de la nécessité indispensable du maintien et de l'exaltation du principe d'autorité. On a trop longtemps souffert chez nous des fautes presque mortelles de ceux qui, comme les Liégeois d'autrefois, jugent « qu'un chien regarde bien un évêque », et de ceux qui professent que le peuple, c'est-à-dire le nombre, est le maître. On ne résout pas les questions si délicates de gouvernement par une opération d'arithmétique. Les actions les plus méritoires de Renkin et aussi les plus retentissantes viennent de cette conviction. Il a magnifiquement exposé celles-ci dans son fameux discours de Marche et encore mieux dans sa correspondance avec M. Delacroix à ce sujet, correspondance qui n'a jamais été publiée, mais dont ses amis ont pu capter quelques échos. Espérons que Jean Renkin jugera un jour utile et justifié de lever un peu ce voile. Dans le cours de ce récit j'aurai l'occasion de reparler de cette qualité fondamentale de notre ami défunt que Paul Crokaert a baptisé, ainsi que René Hislaire, avec tant d'à-propos, du nom de « sens de l'Etat ».