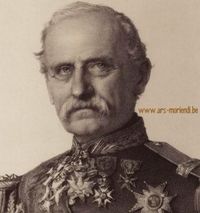

Renard Bruno (1804-1879)

Renard Bruno indéterminée

né en 1804 à Tournau décédé en 1879 à Bruxelles

Ministre (guerre) entre 1868 et 1879Biographie

(PIRENNE H., Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1907, t. 19, col. 45-51)

RENARD (Bruno-Jean-Baptiste-Joseph), militaire, écrivain et homme politique, né à Tournai, le 15 avril 1804, décédé à Bruxelles, le 3 juillet 1879. Fils d'un homme très distingué, Bruno Renard (voir Biographie nationale de Belgique, t. 19, col. 42-45), il en hérita les goûts intellectuels et les aptitudes variées dont il devait faire preuve pendant sa longue carrière. Après avoir terminé ses premières études dans sa ville natale, il vint suivre, à l'université de Gand, les cours de la faculté des sciences. Il y conquit le titre de docteur en 1827, avec une thèse intitulée : De barometro et de ipsius formularum principiis, et, peu de temps après, il entrait au service de l'Etat en qualité de surnuméraire au ministère de l'intérieur. Le 22 janvier 1827, il devenait conducteur des mines, à la résidence de Luxembourg.

Mais comme pour tant d'autres, la révolution de 1830 devait brusquement modifier le cours de son existence. Adepte enthousiaste des idées libérales propagées par les Rogier, les Gendebien et les Paul Devaux, il prit, dès les premiers jours de l'insurrection, une part très active aux événements. Il fut, à Bruxelles, l'un des quarante fondateurs de la « réunion centrale ». Le 17 septembre, il se signalait au cours d'une reconnaissance envoyée sur la route de Vilvorde. On le trouve, le 23, parmi les combattants de la plate-forme du Café de l'Empereur. Puis, après la retraite des troupes hollandaises, il continue à prendre part à toutes les opérations militaires. Il assiste, notamment, à la tête des volontaires tournaisiens, à la prise de Venloo. Entré dans l'armée, il n'en devait plus sortir désormais.

Le gouvernement provisoire l'adjoignit à l'état-major avec le grade de capitaine (27 octobre 1830), puis l'attacha au commissariat de la guerre (17 janvier 1831) transformé en ministère sous le Régent. Les hostilités terminées, il fut employé aux travaux du camp de Beverloo (7 mai 1837). C'est à l'occasion de ces fonctions qu'il fut impliqué, du chef de prétendues malversations, dans un procès plaidé, en 1841, devant la haute cour militaire et dont il sortit à son honneur.

Bien qu'il s'adonnât de tout cœur à ses occupations professionnelles et à l'étude de l'art militaire, comme le prouvent des Considérations sur l'infanterie légère, qu'il fit paraître en 1840, Renard trouvait encore le temps de se consacrer aux études historiques pour lesquelles il professait un goût qui devait s'accentuer dans la suite. En 1842, il publiait, dans le Trésor National, des recherches sur quatorze chapitres de Chastellain , auxquelles il donna un complément en 1845. Ces essais d'amateur intelligent ne fixèrent point d'ailleurs l'attention du public. Mais ils préparaient du moins leur auteur à aborder un sujet plus vaste. En 1847 paraissait l'Histoire politique et militaire de la Belgique. Le sous-titre de ce gros volume : Etudes et recherches sur la nationalité du peuple belge, en fait pressentir le but et les tendances. Il n'y faut point chercher un ouvrage d'érudition désintéressée. Ce sont des préoccupations patriotiques qui ont fait prendre la plume à Renard, et il s'en explique très franchement dans sa préface. S'il a écrit son livre, c'est pour prouver l'unité foncière du peuple belge. Effrayé pour l'avenir de l'existence nationale par les théories de certains flamingants, alarmé des sympathies qu'ils affectaient pour l'Allemagne et craignant « que de telles idées, si elles trouvent de l'écho dans les masses, ne créent un antagonisme dangereux pour notre nationalité, il a voulu combattre le péril en faisant disparaître sa raison d'être, la différence d'origine des deux races qui peuplent la Belgique. » « Dans ces recherches », dit-il, j'ai chassé de ma mémoire toute idée préconçue et repoussé de prime abord tout système ; j'ai repris un à un tous les textes sur lesquels on s'appuie et cherché la vérité au sein des ténèbres qui l'environnent. Dans cette longue pérégrination à travers les vieux temps, j'ai voulu ne point perdre de vue un seul moment les hommes dont nous sommes issus ; mais aussi, parvenu au terme de ce long et laborieux voyage, j'ai trouvé la récompense de mes efforts. La barrière élevée entre les hommes du nord et ceux du midi de la Belgique était renversée ; Wallons et Flamands se montraient à moi sortant de même souche ». Et sans doute on ne peut penser qu'en écrivant ces lignes, l'auteur n'ait été d'une entière bonne foi, mais il est bien permis de croire aussi que, dans son ardeur passionnée à prouver sa thèse, il s'est illusionné sur la valeur des arguments qui lui semblaient la confirmer, comme sur celle des objections qu'elle soulevait. Il a cru, parce qu'il désirait le croire, que les Gaulois et les Germains du Nord étaient de même race et que le flamand avait constitué primitivement la langue de tous les Belges et ne s'était perdu chez la population wallonne que par suite de son contact prolongé avec les Romains. Mal préparé d'ailleurs, malgré toute sa bonne volonté et son savoir très réel, à aborder le domaine si vaste et si périlleux des origines ethniques, il s'y est manifestement égaré. Ses arguments pour prouver l'identité primitive des Gaulois et des Germains ne résistent pas à la critique et les lettres que Renard envoya à l'Académie sur ce sujet, en 1856 et en 1859, ne pouvaient apporter au débat aucun élément nouveau. L’Histoire des Belges n'en dénote pas moins un effort très sincère, une grande intelligence, une érudition étonnante si l'on songe qu'elle est le produit des heures de loisir de son auteur. On ne la lit plus aujourd'hui et il ne semble pas qu'on l'ait jamais beaucoup lue. Peut-être est-ce là ce qui empêcha Renard de continuer la tâche qu'il avait entreprise. Du large programme qu'il s'était tracé et qui devait conduire le lecteur jusqu'en 1830, il ne remplit que la première partie. Il ne donna pas de suite à son tome Ier , et il ne poussa point son ouvrage au delà de la conquête romaine.

Dans l'intervalle, le goût de l'auteur, pour les recherches historiques, s'était manifesté de nouveau par un mémoire sur le cours primitif de l'Escaut qui parut dans le Bulletin de l'Académie en 1859.

La notoriété que Renard n'était point parvenu à acquérir par la publication de sa volumineuse histoire lui arriva subitement, et d'une manière éclatante, en 1855, grâce à la rédaction d'une simple brochure. Ici encore le patriotisme fut son inspirateur. Depuis longtemps déjà une légende popularisée par des historiens et des écrivains anglais - au nombre desquels on rencontre Thackeray, l'illustre auteur de Vanity Fair - accusait les troupes belges d'avoir fui honteusement sur le champ de bataille de Waterloo. Renard considéra comme un devoir de réfuter ces racontars aussi dénués de preuves qu'ils étaient déshonorants pour l'armée. En termes mesurés mais énergiques, et avec une clarté et une vigueur de démonstration également remarquables, il détruisit, en quelques pages, les accusations lancées à la légère contre ses compatriotes. Publiée d'abord sous forme de lettres adressées à l'Indépendance, sa Réponse aux allégations anglaises sur la conduite des troupes belges en 1815 parut, quelques jours après, enrichie de plusieurs notes, sous forme de brochure, et fut traduite, la même année, dans un journal anglais de Belgique, The Brussels Herald. Le succès en fut énorme. La nation se montra reconnaissante à l'égard de celui qui venait de venger l'honneur de ses soldats. Une souscription publique s'organisa pour offrir à Renard une épée d'honneur.

Au moment où Renard récoltait ainsi une popularité de bon aloi, il occupait déjà dans l'armée une situation éminente. Colonel depuis 1848, il avait été désigné deux fois, en 1852 et en 1853, pour les fonctions de commissaire du gouvernement chargé de soutenir, devant les Chambres législatives, les propositions du département de la guerre. Il était aide de camp du roi depuis le 17 septembre 1853, général-major en 1854, enfin il devenait, cinq ans plus tard, en 1859, président du comité consultatif permanent du corps d'état-major. Au milieu de ses multiples occupations, il trouvait encore le temps de poursuivre ses études militaires. Des Considérations sur la tactique de l'infanterie, qu'il fit paraître en 1857, eurent, dès l'année suivante, les honneurs d'une traduction allemande et d'une traduction hollandaise.

Il arriva au grade suprême de lieutenant général, le 26 mars 1863. La Belgique vivait alors dans la crainte d'une invasion française, que l'ambition indécise et les menaces intermittentes de Napoléon III, ainsi que le ton des journaux parisiens, faisaient planer sur le pays. C'est pour exciter le sentiment national que Renard publia, en 1866, une brochure patriotique, Les carabiniers belges, qui fit grande impression.

Personne n'était mieux désigné que lui pour occuper, au milieu de la période difficile que l'on traversait, les fonctions, devenues plus importantes que jamais, de ministre de la guerre. Il y fut appelé par un arrêté royal du 3 janvier 1868. Le ministère appartenait alors, à cette opinion libérale que Renard n'avait cessé de professer depuis sa jeunesse. Mais ce n'étaient point ses convictions politiques, c'étaient son patriotisme ardent, ses connaissances techniques, le talent de debater enfin, dont il avait donné des preuves éclatantes jadis comme commissaire du gouvernement devant les Chambres, qui lui valurent d'obtenir la direction suprême de l'armée en un moment où tout le monde se demandait anxieusement si l'ennemi n'allait point apparaître aux frontières.

La situation commandait impérieusement d'augmenter les moyens de défense du pays. Renard y travailla de toutes ses forces. Il s'attacha particulièrement à améliorer l'artillerie, et fit porter par le parlement le chiffre de l'effectif annuel de l'armée de dix mille à douze mille hommes. Cette réforme était à peine accomplie que la guerre éclatait entre l'Allemagne et la France. Au même moment, d'ailleurs, Renard abandonnait le ministère, les élections de 1870 ayant amené au pouvoir le parti catholique. Mais treize jours après avoir remis sa démission au roi, il était créé chef de l'état-major général de l'armée (15 juillet). Il ne conserva ces fonctions que jusqu'au 20 septembre. Il avait atteint l'âge de la retraite : le 18 novembre 1870 il était pensionné et il recevait, le même jour, la croix de grand-officier de l'Ordre de Leopold. Il avait été nommé un mois auparavant, le 15 octobre, inspecteur général des gardes civiques du royaume.

Il entra, huit ans plus tard, comme ministre de la guerre, dans le cabinet libéral de 1878 (19 juin), et prit une part très active aux débats parlementaires relatifs à l'organisation de la réserve et à celle de la garde civique.

Sa santé, jusqu'alors excellente, commença à décliner à partir du printemps de 1879. Il mourut le 3 juillet de la même année. Quelques jours plus tard, le 24 août, le roi saisissait l'occasion d'une visite à la ville de Tournai, pour rendre un solennel hommage « aux » rares talents et à la carrière si pleine de dévouement du général Renard ».