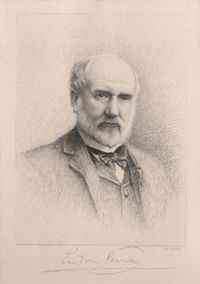

Pirmez Eudore (1830-1890)

Pirmez Eudore libéral

né en 1830 à Marcinelle décédé en 1890 à Saint-Gilles

Ministre (intérieur) entre 1868 et 1870 Représentant 1857-1890 , élu par l'arrondissement de CharleroiBiographie

(Ch. DISCAILLES, Pirmez (Eudore), Extrait de la Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, 1903, t. 17, colonnes 566 à 611)

PIRMEZ (Eudore), avocat, membre de la Chambre des représentants, ministre de l'Intérieur, ministre d'Etat, directeur de la Banque nationale, né à Marcinelle , le 14 septembre 1830, et mort à Saint-Gilles (Bruxelles), le 2 mars 1890.

La famille de Pirmez est une des plus considérées de l'arrondissement de Charleroi. Son bisaïeul avait été bourgmestre de Châtelineau en J 744. Son aïeul (Edouard-Joseph), après de fortes études de droit à l'université de Louvain, avait repris, en 1794, à Châtelineau, une maison de commerce fondée par un oncle maternel, N.-J. Lorent. Son père (Léonard), le troisième des sept fils d'Edouard-Joseph et de Rosalie Wyart, fut bourgmestre de Châtelineau (voir plus loin). La plupart des aptitudes et des goûts de son père et de son grand-père se retrouveront, avec leurs principes de libéralisme, chez Eudore Pirmez. Son éducation politique et économique se ressent aussi très heureusement de ses fréquentes relations avec l'aîné de ses oncles, Jean Pirmez, autre esprit modéré et distingué, fort versé dans les questions monétaires, et qui, après avoir siégé au Congrès national, fut à la Chambre des représentants, de 1831 à 1856, l'un des défenseurs les plus convaincus de la liberté commerciale.

Eudore Pirmez fit ses études humanitaires chez les Pères Jésuites de Namur, du mois d'avril 1839 au mois d'août 1846. Quoique de complexion assez délicate, il remporta de grands succès dans toutes les branches, grâce à sa vive intelligence non moins qu'à un labeur acharné que son père s'efforça de modérer souvent.

C'est à Namur qu'il se prépara, de 1846 à 1847, à l'examen de candidat en philosophie et lettres. Quant aux études juridiques (1847 à 1850), il les fit sans passer par aucune faculté dedroit, s'aidant des manuels ou des cahiers des examinateurs du jury central, et recourant tous les jours aux conseils et aux lumières de son père, qui revivait ainsi en quelque sorte les années de sa jeunesse estudiantine. Avec l'étude du droit, Pirmez avait mené de front celle des lettres, des sciences et des arts. Aussi, quoi qu'il fût bien jeune lorsqu'il entra au barreau (il prêta le serment d'avocat à vingt ans), il attira l'attention sur lui dès le premier jour et il fut appelé à plaider des affaires d'une importance réelle. Ses confrères reconnurent vite sa valeur juridique et sa compétence en matière commerciale et industrielle : elles s'affirmèrent notamment dans un procès (fabrication de la soude) au cours duquel il fut amené, par un enchaînement curieux de circonstances, à faire des recherches spéciales où il devait, a-t-on dit, trouver la » source » principale de sa fortune. Assurément il était armé de toutes pièces quand, après six ans de barreau, accomplissant les vœux de sa famille, particulièrement ceux de son oncle Jean, et satisfaisant d'ailleurs les désirs personnels d'une ambition légitime, il songea à aborder la vie politique.

Ses traditions de famille, comme ses plus intimes aspirations, rangeaient Eudore Pirmez dans le libéralisme.

Albert Nyssens, le biographe sympathique et parfaitement documenté d'Eudore Pirmez, rappelle que celui des oncles d'Eudore qui fut quelque peu son éducateur politique, comme nous le disions tout à l'heure, Jean Pirmez, avait voté, au commencement de 1856, dans une des sections de la Chambre, contre le projet de loi sur la charité, que Frère-Orban proposa d'appeler du nom qui lui est resté : loi des couvents. Il dit également que le père d'Eudore lui-même avait fait contre cette loi une pièce de vers (ne serait-ce pas la chanson : Vite à la porte, Dîme et Mainmorte ! que chantaient les électeurs carolorégiens en 1857?). Eudore Pirmez n'a jamais assurément pensé à aller soutenir au Parlement un ministère qui avait pareille loi dans son programme. Mr Woeste estime cependant (Revue générale de 1890, p.451 )que « Pirmez était fourvoyé dans » le parti libéral et, pour tout dire en un mot, était mal parti au début de sa carrière «. A l'appui de son opinion, il invoque une légende : « On assure, dit-il, que Pirmez aurait figuré volontiers sur la liste conservatrice en juin 1856; mais celle-ci venait de se compléter au moment où ses intentions furent connues. Ne sachant se résigner à l'attente, il se porta seul, n'étant ni l'allié des catholiques qui n'avaient pu l'accepter, ni celui du candidat libéral qui était M. Charles Lebeau. »

Oui, Pirmez se porta seul, mais contre un des candidats catholiques, M. Wautelet, et avec l'intention bien arrêtée, les journaux du temps le constatent, de ne pas voter un projet de loi auquel il était aussi hostile que son père et son oncle Jean. Il n'obtint que 942 voix ; M. Wautelet en réunit 1,440. Au mois de décembre 1857, la Chambre des représentants ayant été dissoute, Pirmez, candidat de l'Association libérale de l'arrondissement de Charleroi, fut élu par 1,564 suffrages (le candidat le plus favorisé de la liste catholique, M. Dechamps, n'en obtint que 955). M. Woeste reconnaît d'ailleurs, dans le même article de la Revue générale, que « ce fut la loi sur la charité qui le décida à donner ce coup d'aviron dans les eaux libérales ; il n'aimait pas les fondations, il en avait peur, il y resta toujours contraire.... Ses vues manquaient un peu de largeur et d'horizon : redoutait-il un abus, le principe disparaissait : la nécessité de prévenir l’abus devait tout faire plier devant elle. » Nous croyons pouvoir affirmer que cette appréciation des vues de Pirmez est contredite par les faits : la suite de cette notice le prouvera. Mr Woeste va jusqu'à dire que « ce mandat libéral fut pour Pirmez la tunique de Nessus... Comment, dans la force de l'âge et du talent, s'exposer, en se séparant de la gauche, à être condamné à une retraite prématurée « ! Sans doute, Pirmez se sépara parfois de ses amis, mais jamais il n'abandonna le libéralisme.

Au début de la session 1857-1858, la Chambre avait été saisie d'une pétition d'habitants de la Flandre occidentale, demandant que le cours légal fût donné à la monnaie d'or française. Le 26 février 1858, Pirmez, qui avait choisi cette question pour ses débuts, donna si bien sa mesure qu'il obtint les applaudissements unanimes des vieux parlementaires, qui l'appelèrent incontinent à faire partie d'une commission chargée d'étudier les questions monétaires et dont il fut le rapporteur. Alors, comme plus tard, comme toujours, il se plaçait sur le terrain de la liberté économique.

Sa bonne volonté et son activité égalant sa science, aussi sûre que variée, on lui confiera très fréquemment les fonctions de rapporteur de sections centrales dès son entrée au Parlement (monnaie d'appoint, concessions de péages, codes, etc., etc.). La rédaction surtout de profonds et judicieux rapports sur le projet de nouveau code pénal, ses discours sur le budget de la justice au cours des années 1859, 1860 et 1861, son esprit d'initiative et son amour des réformes faisaient déjà présager un ministre. La croix de l'Ordre de Leopold récompensa, en juin 1861, le travail et le dévouement du jeune législateur qui, tout en défendant avec la même conscience les intérêts généraux du pays et les intérêts particuliers de son arrondissement, tout en répondant à l'attente du libéralisme, avait su faire preuve d'indépendance vis-à-vis de ses amis (1857 : validation des pouvoirs d'un député d'Ath ; 1859 : annulation des élections de Louvain). Soumis à réélection en 1859, il avait passé en tête de la liste libérale : il eut le même honneur jusqu'en 1870.

Au cours de son troisième mandat, s'il joue dans les discussions d'ordre judiciaire et économique un rôle non moins important que pendant ses quatre premières années parlementaires, on le voit aborder plus fréquemment les questions politiques. Il y apporte un esprit réel de modération et des tendances conciliatrices (décembre 1861 : démêlés du ministre de la guerre Chazal et du lieutenant-colonel Hayez , janvier 1862 : conflit entre la magistrature et le département de la guerre à la Fonderie de canons de Liège; juillet 1862 : constitutionnalité du décret de prairial sur les cimetières; mars 1862 et mai 1863 : indemnités aux Anversois dont les propriétés sont frappées de servitude). D'ailleurs, la modération de son attitude et le calme de sa parole n'excluaient pas la fermeté de ses principes anticléricaux.

On le vit bien lorsque vint en discussion, au mois d'avril et au mois de mai 1863, le projet de loi sur les fondations au profit de l'enseignement public {les bourses d'études). Déjà, le 7 mai de cette année, pendant la discussion du budget des cultes, Pirmez avait manifesté, pour la mainmorte et la création des personnes civiles, une « horreur « déjà visible dans certaine étude inédite sur le droit de fonder, antérieure à son entrée au Parlement, et qui a été retrouvée dans ses papiers par Nyssens. Pirmez estimait que la faculté de fonder est en réalité une atteinte à la liberté, parce qu'elle permet à un homme d'imposer sa volonté à toutes les générations qui seront soumises à son caprice.

Le ministre de la justice, J.-B.-V. Tesch, avait nié le droit de faire des fondations en faveur des missions interdites par la législation de 1809 et MM. Van Overloop et Thibaut considéraient pareille doctrine comme attentatoire à la liberté des cultes. Pirmez était intervenu dans le débat pour contester énergiquement que le droit de fondation eût quelque chose de commun avec cette liberté. S'inspirant du principe que « les fondations sont des établissements publics qui, par leur durée, sortent des droits de la volonté privée ». il fut, en mai 1863, du nombre des légistes de la gauche qui ne voulurent à aucun prix conclure de la liberté religieuse au droit de faire des fondations et qui refusèrent le caractère de droits acquis aux stipulations établies

par les fondateurs de bourses. Il vota la substitution de commissions provinciales aux administrateurs spéciaux. Il proposa en même temps, et fit admettre à une forte majorité, un amendement qui laissait aux boursiers la faculté de fréquenter un établissement public ou

privé du pays à leur choix, sans que cette faculté pût être restreinte par l'acte de fondation.

L'inflexibilité de Pirmez dans la défense du dogme libéral ne l'empêcha pas de voter autrement que ses amis quelques mois après, lorsqu'ils estimèrent que le scrutin, qui avait éliminé à Bruges, le 9 juin 1863, un de leurs chefs, l'éminent Paul Devaux, était vicié par la fraude et la corruption. Une enquête faite par la magistrature brugeoise à la demande d'un certain nombre

d'électeurs et produite devant la Chambre au début de la session 1863-1864, donna lieu à des interprétations naturellement fort diverses. Pirmez fut d'avis qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes de fraude et de corruption : il acquitta les accusés de Bruges comme il avait, cinq ans auparavant, acquitté les accusés de Louvain. · Faire ce qu'on croit bon et juste , dit-il, est un devoir envers soi-même et un devoir envers ses amis. »

Les électeurs de Bruges, convoqués à nouveau en janvier 1864, non seulement s'obstinèrent à fermer le Parlement à Paul Devaux, mais enlevèrent à deux autres libéraux le mandat qu'ils

leur avaient conféré en juin 1863. La majorité ministérielle, déjà considérablement diminuée par les élections d'Anvers (affaire des servitudes militaires) et de Bastogne, se trouva du coup

réduite à deux ou trois voix. Le cabinet Rogier-Frère-Tesch-Vanden Peereboom-

Vander Stichelen-Chazal donna sa démission le 14 janvier. Rogier écrivit au Roi qu'en présence d'une opposition formée d'éléments divers, mais systématiquement et passionnément unis pour combattre le cabinet en toute question, soit politique, soit administrative, la force nécessaire lui manquait pour continuer de gérer efficacement et dignement les affaires du pays... Sans doute, si la majorité libérale, par suite de circonstances locales ) les fortifications d'Anvers s'était notablement affaiblie à la Chambre des représentants, elle s'était accrue au Sénat dans une égale proportion et à aucune autre époque cette opinion n'y avait réuni un aussi grand nombre d'adhérents... Au Roi de voir s'il jugeait à propos de faire usage de sa prérogative constitutionnelle en dissolvant la Chambre...

Les difficultés étaient grandes. Aucun des membres de la majorité parlementaire ne pouvait accepter de former un cabinet, et Pirmez, à qui Leopold Ier s'adressa après le refus d'Henri de Brouckère, Pirmez moins que personne. Il exposa au Roi, qui prisait assez ses talents et son caractère pour lui offrir le ministère malgré sa jeunesse (il n'avait que trente-quatre ans), qu'il était « l'un des hommes les plus impossibles de la Chambre «. Comme il s'était séparé de ses amis dans quelques circonstances, notamment dans le vote récent sur l'élection de Bruges, on verrait dans son entrée au ministère le résultat d'un calcul qui affaiblirait sa position morale.

Quand, au mois de mars, un débat s'engagea à la Chambre des représentants sur la crise ministérielle, il s'exprima en ces termes : « J'ai fait partie de la majorité qui a soutenu le cabinet démissionnaire; je n'avais ainsi, à sa chute, ni le droit à la récompense, ni le devoir de subir les charges de la victoire... Quelque opinion que je cherche à me faire de moi-même, je suis bien obligé de reconnaître que si moi, l'un des plus jeunes membres de cette assemblée, j'ai été désigné comme pouvant remplir une des positions les plus éminentes du pays, je le dois surtout au vote que je rappelle... Je paraîtrais récolter les fruits d'une prudence trop prévoyante ; j'amoindrirais ma considération personnelle de tout ce que je pourrais gagner en réputation d'habileté; et celle-ci m'enlèverait précisément ce qu'il faut pour gouverner, l'autorité morale que n'a jamais l'adresse, mais toujours la droiture... »

Et il ajoutait que si l'on peut, que si l'on doit même s'isoler de son parti, en résistant à des entraînements qui sont d'autant plus forts que leurs mobiles sont plus élevés et plus purs, « ces actes d'isolement ne peuvent jamais être faits dans l'espoir d'un avantage personnel... ; il ne faut pas même que leur résultat fasse déteindre un soupçon sur les motifs qui les ont dictés... » Cette loyale et fière attitude de Pirmez envers ses amis, ce respect de lui-même et de sa

conscience, nous les reverrons en 1879.

Nous n'avons pas à retracer ici l'histoire de la longue crise ministérielle, qui aboutit enfin, le 16 juillet 1864, à la dissolution de la Chambre. Si le ministère n'avait pas demandé la dissolution simultanée du Sénat, c'est parce qu'il ne pouvait supposer que quatre de ses amis auraient, l'année suivante, dans la question des bourses d'études, pris une attitude qui faillit empêcher le vote de la loi. Il sortit raffermi de l'élection du 11 août 1864 : douze voix de majorité lui étaient

acquises à la Chambre.

Pirmez, que près de 2,000 votants sur 3,500 renvoyèrent au Parlement, prit texte de l'énormité des dépenses électorales qui se firent alors dans son arrondissement, pour insister sur la

nécessité d'inscrire l'interdiction des dîners dans le projet de loi destiné à réprimer les fraudes électorales, en même temps d'ailleurs qu'il réclama une indemnité en faveur de ceux qui devaient se déplacer pour prendre part au vote.

Pour faire triompher sa proposition, il invoqua le principe d'égalité que l'indemnité établirait entre les habitants des villes et ceux des campagnes. Cet argument, qui a perdu sa valeur

depuis que les élections législatives ne se font plus au chef-lieu de l'arrondissement, Pirmez l'invoquait également pour réclamer le fractionnement des arrondissements qui nommaient un nombre considérable de députés et de sénateurs. Il n'admettait pas qu'un arrondissement

eût douze, quinze ou dix-huit mandataires, alors que d'autres n'avaient droit qu'à un ou à deux députés. Ses préférences n'allaient pas toutefois à une grande division des circonscriptions : il

répugnait à un morcellement excessif des collèges, « qui n'aurait d'autres conséquences que d'abaisser la législature et les corps électoraux en soumettant les élus et les électeurs à une

dépendance réciproque, funeste à la liberté et à la dignité des uns et des autres ».

Un même respect du principe de l'égalité électorale inspire le discours qu'il prononça, au début de la session suivante (16 novembre 1864), sur les dispositions de la loi successorale. Il eût été heureux que l'on trouvât le moyen de soumettre toujours à l'impôt les valeurs mobilières qui, sauf dans les cas d'inventaire et de liquidation, ou lorsqu'il y avait des mineurs en cause, échappaient au fisc. Il n'aurait pas été éloigné de proposer le serment tel qu'il était appliqué en Amérique et en Angleterre. Mais il ne semble pas que la Chambre fût grand partisan de cette réforme, pas plus que de celle qu'il préconisa, en matière de détention préventive, quinze jours plus tard (1er décembre).

Déjà en 1863, il avait soutenu que, la détention préventive étant une peine, il fallait en tenir compte au condamné. On devait, à son sentiment, et l'on pouvait, sans inconvénient réel, la supprimer dans le plus grand nombre des cas où elle était mise à exécution et de toute manière il était juste qu'elle fût imputée sur la peine. Il avait sur cet objet conçu tout un plan de réformes

qui ne fut réalisé qu'en 1873. Il ne réussit (débats de mai 1867 sur le code pénal) qu'à faire admettre, par 44 voix contre 28, un amendement aux termes duquel « toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté ». Il est possible qu'il eût obtenu gain de cause plus tôt et d'une façon plus complète, s'il avait accepté le portefeuille de la Justice qui lui fut offert à la veille de l'ouverture de la session de

1865-1866.

Pour remplacer J.-B.-V. Tesch qui, malgré de vives instances, se retirait du cabinet, Rogier avait tout d'abord songé à Pirmez. Il ne faut voir apparemment, dans le refus de Pirmez, qu'une aversion profonde pour les tracas ministériels, une répugnance dont ses amis politiques ne

devaient avoir raison que deux ans après. Certes, ce n'était point un désir anticipé de repos qui inspira cette résolution, car de 1865 à 1867 il donna de nouvelles et nombreuses preuves d'activité. On en peut juger par la lecture des Annales et Documents parlementaires. Nous renvoyons à ses rapports ou à ses discours sur les objets suivants : Révision du code de commerce (9 février 1866) ; les coalitions (avril-mai 1866); exécution de la loi sur les bourses d'études : les administrations spéciales des fondations (4 et 10 mai 1866) ; les brevets d'invention (décembre 1866) ; la révision du code pénal (novembre et décembre 1866, janvier, février, mars et mai 1867, 12 décembre 1868); l'abolition de l'article 1781 du code civil (23 et 24 janvier, 1er, 5 et 6 février 1867) ; la mise à la retraite des magistrats inamovibles

(22 mai 1867); les frais de protêt (29 novembre 1867); la réforme électorale (22 mars 1866, 19 février, 9, 11 et 12 avril 1867); le budget de la guerre (4 et 20 décembre 1866); le transport

à prix réduit des ouvriers et des élèves sur le chemin de fer (26 novembre 1867).

Plus que jamais, la discussion des problèmes juridiques, économiques et sociaux semble plaire davantage à Pirmez que celle des questions politiques : elle lui valait d'ailleurs, elle lui valut toujours ses plus brillants succès parlementaires. Si, par exemple, comme le dit M. Goblet (Cinquante ans de liberté : la vie politique), on a pu donner avec raison le nom de Code pénal belge au travail législatif qui fut promulgué le 15 octobre 1867, parce que, plus philosophique dans ses principes et plus humain dans son application que le code

de 1810, il répond, malgré quelques imperfections de détail, aux progrès réalisés dans la science du droit comme dans l'état de nos mœurs, il faut reconnaître la part considérable que Pirmez a prise à ce travail. On peut toutefois s'étonner que cet esprit si large et si

compréhensif, qu'aucune réforme, si hardie qu'elle fût, paraissait ne devoir faire reculer, ait été partisan du maintien de la peine de mort. On a reproché à Pirmez d'être aussi en contradiction

avec ses théories économiques, quand il voulut faire du repos hebdomadaire une obligation.

Il n'est pas aisé, en effet, de s'expliquer pareille dérogation aux principes de liberté et d'égalité dont il réclamait précisément la stricte observance pendant la discussion de la loi électorale (mars 1866). Très préoccupé de l'injustice d'un système électoral engendrant fatalement la prédominance de quelques grandes villes qui, par le nombre de leurs mandataires, faisaient

déjà et feraient de plus en plus la loi à tout le pays, il rappelait l'agitation d'Anvers, et demandait qu'on avisât au moyen d'empêcher que le gouvernement fût amené à subir la loi d'une députation plutôt que d'agir selon les vœux du pays. Dans l'intérêt de la justice et afin

que les électeurs des petits arrondissements ne fussent pas victimes de l'inégalité, il penchait, comme il l'avait déjà fait en 1865, pour le fractionnement des grands arrondissements. C'est, pensons-nous, pendant la séance du 21 mars qu'un remarquable discours du député de Furnes, J. De Smedt, attira son attention toute particulière sur les graves irrégularités du régime qui constituait la majorité parlementaire. Le futur président de l'Association réformiste pour l'adoption de la représentation proportionnelle établissait, en effet, d'une façon irréfutable, que la minorité du corps électoral votant pouvait élire la majorité numérique de la Chambre ; que des minorités importantes étaient nécessairement exclues de toute représentation et que, pour corriger ces vices de la loi électorale, on ferait bien d'introduire dans la loi le système de la représentation des minorités, tel qu'il avait été développé en Angleterre par Hare...

Nous y songerons, semble s'être dit Pirmez. Et nous verrons qu'il y avait songé mûrement lorsque, la question de la réforme électorale se reproduisant en 1870 et en 1878, « il blâmera les inconvénients et les injustices du système majoritaire, non moins vivement que les égarements et les folies du suffrage universel qui causerait la ruine du libéralisme. » (Voir plus loin.)

L'année 1868 devait amener un grand changement dans la vie de Pirmez. Il entra, le 2 janvier, au ministère de l'Intérieur, en remplacement d'Alphonse Vandenpeereboom, dont la retraite, comme celle de Rogier, eut pour cause principale un dissentiment avec leurs collègues Frère, Bara et Vander Stichelen, au sujet de l'interprétation de la loi de 1842 sur l'enseignement primaire.

Pirmez écrit à son ami, Frison, le 29 décembre 1867 : « Mes vœux pour l'apaisement de la crise ministérielle ne sont pas exaucés et le fardeau des affaires politiques va peser en partie sur moi. » Il résulte de cette lettre et des explications fournies à la Chambre sur la crise ministérielle (janvier 1868), que Pirmez faisait tout à la fois œuvre de modération, de dévouement à son parti et de sacrifice à ses goûts et à ses convenances personnelles en acceptant le portefeuille de l'Intérieur. Il n'admettait pas que l'on dût, au point de vue de l'enseignement religieux, appliquer aux écoles d'adultes les dispositions de cette loi de 1842, dont cependant il restera partisan, alors même que tous ses amis politiques l'abandonneront en 1879 :

« Je ne veux pas, dit-il à la Chambre en janvier 1868, donner à la loi de 1842 une extension qu'elle ne comporte pas, mais je l'exécuterai franchement et loyalement. A tous ceux qui en sont partisans comme moi, je dirai : Maintenez-la dans son esprit, dans les parties où elle se

justifie, mais n'essayez pas d'aller au delà : une corde trop raide est exposée à se rompre ». Lors de la discussion de son budget, il parle dans le même sens : « Il faut que l'école, organisée d'après la loi de 1842, nous donne un enseignement primaire laïque, séparé de l'enseignement religieux partout où il y a des consciences qui réclament cette séparation complète et absolue. » D'ailleurs, si l'enseignement primaire laïque a naturellement ses préférences, s'il est décidé

à ne pas faillir aux devoirs que lui imposent les droits de l'autorité civile et ceux de la liberté, il tâchera d'être juste partout et toujours ; il ne recourra jamais à des représailles dont un mot

trop célèbre : » Chacun son tour », prononcé peu de temps auparavant au conseil communal d'Alost, tendait à justifier l'usage (25 janvier 1868). Nous ne croyons pas que les adversaires de

Pirmez aient eu l'occasion de lui reprocher de n'avoir pas, sous ce rapport, conformé ses actes à ses principes.

Si la carrière ministérielle de Pirmez ne fut pas très longue (deux ans et demi), elle fut au moins bien remplie. Comme on pouvait s'y attendre, il manifesta une profonde antipathie pour la routine en quelque endroit qu'il la rencontrât, et il la combattit au risque parfois de mécontenter ses meilleurs amis politiques. Ainsi, dès le premier jour (2 mai 1868), il déclare qu'il supprime du

budget · le fonds et les règlements concernant l'amélioration des races bovine et chevaline » (cf. 4 et 5 février 1869) et il se prononce nettement contre l'institution d'un « fonds général d'agriculture destiné à indemniser les propriétaires de bétail en cas de perte par suite de maladie ou d'accidents. » Les vrais principes économiques lui paraissent condamner ce système forcé d'assurances par l'Etat au moyen de l'impôt : il faut abandonner l'établissement de ce fonds à l'initiative individuelle. Il ne veut pas plus de la contrainte : il se prononce contre l'instruction obligatoire (mars 1868), comme il défend la liberté du travail des femmes

et des enfants dans l'industrie – plus tard il admettra une restriction et la liberté de l'ouvrier en matière de livret (janvier-avril 1869). Son esprit novateur se donne carrière dans le règlement des affaires administratives aussi bien que des affaires industrielles, et particulièrement dans la solution des problèmes pédagogiques. La première année, tous ses soins seront donnés à l'organisation de l'enseignement laïque pour filles et du demi-temps dans les écoles primaires.

Pendant la seconde année, c'est dans la discussion des programmes de l'enseignement moyen que l'innovateur, l'ami des réformes donnera surtout sa mesure.

Ce fut un débat vraiment curieux que celui qui s'engagea, en février 1869, à la Chambre des représentants, sur l'enseignement des athénées et des collèges. Pirmez avait soumis au conseil

de perfectionnement, dans sa session d'octobre 1868, certains projets dont s'étaient vivement émus les professeurs et les amis des lettres anciennes. Estimant que le ministre chargé de l'instruction publique ne doit pas se borner à célébrer les bienfaits des études classiques et leur heureuse influence sur l'intelligence et sur le cœur, à « faire un discours de temps en temps sur

ce point qui comporte parfaitement la phrase, à larder ce discours de quelques vers d'Horace ou de Virgile », il avait pris une part sérieuse aux discussions du conseil de perfectionnement : on en peut juger par les observations qu'il soumit à ses membres dans la séance du 29 octobre (voir Rapport triennal sur l’enseignement moyen, 1867-1869, p. 224-226). Quoique le conseil n'eût point partagé ses vues, Pirmez était resté convaincu notamment que l'insuffisance des résultats obtenus dans l'étude des deux langues mortes devait être attribuée aux programmes et aux méthodes. Il expose sa conviction à la Chambre. Renoncer à apprendre à écrire en latin, mais faire mieux connaître la littérature latine : voilà la première partie de la thèse qu'il défend. Il soutient qu'avec les thèmes d'imitation, les narrations latines, les discours latins,

les vers latins et les explications développées à l'excès, on n'arrivera jamais à pouvoir faire apprécier les grands écrivains de Rome. Ce qu'il faut, selon lui, c'est la lecture et la traduction. Quant à l'étude du grec, il n'est pas loin de la trouver stérile, puisque l'exagération ici est moindre « la plupart des élèves en savent si peu que rien en sortant des classes et n'ouvrent plus un livre de grec après leur sortie de rhétorique ». Quoi qu'en pense Nyssens, Pirmez, si grand admirateur qu'il fût du grec et du génie grec et tout en admettant que l'étude des formes

de la langue d'Homère et de Thucydide est une excellente gymnastique intellectuelle, n'aurait guère hésité, s'il avait été soutenu, à la remplacer « par une gymnastique qui constituerait le même exercice intellectuel et qui produirait des fruits ». Cette gymnastique, moins

« stérile » que la première, il l'aurait demandée aux langues vivantes, dont l'importance eût été considérablement augmentée, non moins d'ailleurs que celle de l'histoire, de la géographie, des

sciences naturelles et même des sciences économiques et sociales. Sur ce terrain difficile, il tint tête à ses contradicteurs, Schollaert, de Haerne et Rogier, avec autant d'humour et d'esprit que le jour où il défendit, en l'appelant « le mariage de Cérès et d'Apollon », la fusion de

la direction générale de l'agriculture et de l'industrie et de la direction générale des beaux-arts, lettres et sciences, où Louis Hymans voyait, lui, la réunion « des carottes sous une même direction » (mai 1872); ou, lorsque, à propos de l'interprétation du décret du 24 messidor

an XII, dont la constitutionnalité était contestée, il le qualifiait de « code de politesse obligatoire « (29 janvier 1868); ou encore, lorsqu'il répondait au député qui estimait qu'il faudrait reculer de dix ans l'époque à partir de laquelle on ferait figurer les contemporains dans la Biographie nationale : « La commission devrait aussi examiner si le terme de dix ans n'est pas trop

court. Mais quel que soit le terme qu'on adopte, il sera toujours désagréable d'être mort quelques jours avant l'expiration du délai fixé. A cet inconvénient, il n'y a rien à faire. »

La question du grec, sur laquelle il revint en 1873, Pirmez l'étudia même dans la presse. Voici à quel propos. Rogier, philhellène intraitable lui, estimait que ce serait un malheur et une

honte pour le pays si l'enseignement classique venait à s'abaisser et à être considéré comme une perte de temps et un luxe inutile, si l'on se contentait d'aller étudier la belle et grande histoire grecque dans les théâtres où l'on bafouait les héros d'Homère en attendant qu'on s'y

livrât à des attaques bien autrement redoutables contre d'autres personnages. Le 11 février, Rogier feignit de n'être que le porte-parole d'un ancien professeur, « un de ces pédants, si l'on veut, qui aiment leurs auteurs, qui les savourent, qui se passionnent pour les beautés des

auteurs qu'ils expliquent et cherchent à faire passer leur enthousiasme dans le cœur de leurs jeunes élèves «. Ce professeur l'avait, disait-il, prié de donner lecture à la Chambre d'une

lettre relative à l'utilité pratique du grec. La langue qu'on disait morte, mais elle était très vivante, on la parlait beaucoup, surtout à la Chambre, et la lettre de son prétendu correspondant, M. Philalète, faisait un tableau complet, et surtout bourré de grec, de la Chambre et de ses travaux. Trois jours après, sous la signature d'une dame nommée Hélène, paraissait dans l'organe ministériel, l’Echo du Parlement, une lettre piquante où Pirmez, avec autant d'originalité que de science, s'ingéniait à prouver que, pour bien savoir le français, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir fait des études classiques, et que la lettre de Philalète ne contenait pas d'arguments vraiment décisifs en faveur du grec.

Très occupés, les derniers mois de Pirmez au pouvoir ! C'est qu'indépendamment des objets qui étaient dans ses attributions de ministre de l'Intérieur (affaires provinciales et communales,

instruction, milice, propriété littéraire, arts, hygiène, loi sur la chasse), il examina de très près les questions de droit commercial, des lettres de change, des sociétés. Il y était d'une compétence

absolue et qui s'affirma plus brillamment encore dans la suite (sessions de 1873, 1884, 1885, 1888).

Dans la session de 1869-1870, à la veille du renouvellement de la Chambre, le ministère préparait un projet de loi sur la milice, qui n'arriva pas à la discussion. Mais, lors du dépôt du budget de la guerre, on apprit par Pirmez que le tirage au sort et le remplacement seraient maintenus. (Pirmez ne se rallia, comme beaucoup de ses amis, au service personnel que plus

tard, sous l'empire des événements de 1886). Aux députés qui proposaient le volontariat, il répondait : « Une armée de volontaires au moyen d'une prime d'argent par un contrat, par un

marché!... Je voudrais bien qu'on « me dît quelle différence il y a entre celui qui s'engage, pour une somme d'argent, à remplacer quelqu'un et celui qui, pour une somme d'argent, s'engage à servir un certain terme. Le gouvernement établit un bureau de remplacement. Je vais à ce bureau, on me donne 1,000 francs : je suis un mercenaire, un misérable. Mais quand le système des volontaires fonctionnera, vous aurez le même bureau. Je m'y engage pour la même somme et dans les mêmes conditions : je serai alors volontaire et honorable ! » A deux sénateurs catholiques qui déclaraient qu'ils voteraient contre le budget de la guerre parce qu'ils considéraient comme un déni de justice le refus d'exempter les élèves en théologie des

établissements réguliers, il faisait observer qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de pourvoir au recrutement du clergé séculier que de lui réserver les dispenses qu'on voudrait étendre aux novices des ordres religieux (19 février 1870).

L'élection du 11 juin 1870 fut pour le parti libéral un désastre, d'ailleurs inattendu si l'on s'en rapporte aux appréciations des journaux des deux camps. Il perdit six sièges de représentants à Gand, trois à Verviers, deux à Charleroi et un à Soignies. Pirmez fut réélu, mais avec moins de voix que précédemment, quoiqu'il pût se rendre cette justice (cf. son discours du 1er mai

à l'Association libérale de Charleroi) « qu'il avait consacré toute sa force, toute son intelligence aux intérêts du pays et de ses commettants et qu'il leur avait donné son travail du jour, souvent celui de ses veilles ». Le ministère libéral fit place au ministère catholique d'Anethan-Malou (2 juillet 1870). La dissolution du Parlement, un mois plus tard, augmenta encore la majorité ministérielle. De tous les candidats de l'Association libérale de Charleroi, Pirmez fut le seul élu. Beaucoup de catholiques ne trouvaient rien de persécuteur dans son libéralisme : leur confiance était acquise à ce « partisan résolu de la liberté et de la tolérance » qui, tout en s'engageant à combattre aussi vaillamment que les autres libéraux pour l'indépendance du pouvoir civil, affirmait qu'il ne se laisserait pas plus inspirer dans l'avenir que dans le passé

par des sentiments d'hostilité aux idées et aux principes religieux.

Quand Pirmez sa lettre à son ami Frison du 29 décembre 1867 en fait foi s'était associé aux destinées du cabinet Frère-Bara, il était loin de désirer une longue carrière ministérielle. Les hautes fonctions dont il sentait plus que personne les inconvénients, les difficultés et les périls, apportaient » trop de peines et de troubles « dans son intérieur si calme, dans la vie si tranquille et si heureuse que lui faisait une compagne vraiment digne de lui, pour qu'il soit permis de douter de la sincérité de ces phrases : « ... Ce changement me pèse et m'effraye. J'accepte parce qu'il faut... On veut de moi quand même ; on croit, j'imagine, qu'on ne peut avoir cette aversion du lustre et de l'éclat des fonctions ministérielles... Pour toi, tu sais que ce que je te

dis est le fond de ma pensée. On entre d'ordinaire au ministère avec l'espoir d'une longue vie politique : j'aspire à la mort. » Pirmez ne souffrit donc pas le moins du monde de devoir rentrer dans le rang trois ans après.

Au début de cette période de sa vie parlementaire (1870-1878) où, pour la première fois, il était dans l'opposition, Pirmez eut à défendre sa conduite ministérielle ou à relever, à charge du ministère nouveau, des actes qui lui semblaient en désaccord, soit avec des décisions précédentes, soit même avec des engagements qui faisaient loi (décembre 1870 ; février, mars et mai 1871). Il le fit avec son habileté ordinaire. Maintes fois, quand un conflit éclatait entre lui et son successeur immédiat, Kervyn de Lettenhove, qui était meilleur historien qu'administrateur, et orateur académique plus que debater, Pirmez mettait les rieurs de son côté. L'organisation de l'enseignement moyen pour les filles, que son départ du ministère avait ajournée, lui tenait fort à cœur et il ne cessa pas d'engager Kervyn, puis Delcour, successeur de Kervyn en 1871, à y donner tous leurs soins. Il ne prétendait pas que la femme dût faire les mêmes études que l'homme, mais il voulait développer ses facultés de manière qu'elle fût l'égale de l'homme (25 mars 1871). Sans vouloir établir un monopole pour l'Etat il ne voulait de monopole pour personne il préconisait un enseignement moyen pour les filles. Contre M. Schollaert qui redoutait de voir donner aux jeunes filles une éducation autre que celle de leurs mères, il invoquait adroitement l'opinion de Mgr Dupanloup, qui niait que l'éducation qu'elles recevaient généralement les préparât suffisamment à leurs grands devoirs. Par les études préparatoires qu'il avait faites au ministère et par la ténacité avec laquelle il défendit sa thèse dans l'opposition, Pirmez contribua puissamment à faire entrer dans nos lois une institution qui fuit le plus grand honneur au parti libéral.

Travailleur infatigable, il ne décline jamais la charge de rapporteur pour les projets où sa compétence commerciale, économique et juridique est universellement reconnue. En même temps, il apporte toujours la même énergie dans la revendication des droits de l'Etat en matière d'enseignement et dans la défense de la liberté individuelle (décembre 1871 ; janvier, février et mars 1872), ainsi que dans la lutte contre la mainmorte (20 avril 1872). Il ne saisit pas avec moins d'habileté l'occasion de faire ressortir les contradictions du parti clérical en matière de recrutement et de dépenses militaires.

Quand de Theux et Malou reconstituèrent le cabinet clérical, le 7 décembre 1871, le Roi ayant redemandé leurs portefeuilles à J. d'Anethan et à ses collègues, Pirmez démontra que le programme militaire de la droite était, en 1871, tout autre que celui par lequel le corps électoral avait été séduit aux élections de 1870. Le 16 décembre, il rappelle à Malou que, deux ans auparavant, la droite votait contre le budget de la guerre, présenté par le cabinet libéral, à cause de son refus d'étendre au clergé régulier les exemptions ecclésiastiques : « Déclarez donc, M. Malou, que cette affaire n'avait rien de sérieux, que c'était une mise en scène destinée à entraîner les électeurs, tendant à faire croire à une persécution et à appeler sur des martyrs imaginaires l'intérêt que les victimes attirent toujours... Déclarez aussi que le parti catholique n'a plus dans son programme la réduction des dépenses militaires ».

Des divergences essentielles se produisirent entre le ministre de la guerre : le général Guillaume et ses collègues, quand le moment vint (novembre 1872) de faire connaître au Parlement les projets du cabinet pour le contingent et l'organisation de l'armée. Le général Guillaume, n'ayant pu faire triompher le système du service personnel, donna sa démission. Le jour même où de Theux annonça que cette démission était acceptée (10 décembre), Pirmez prétendit, sur un ton assez vif, qu'il fallait en rendre responsables les écrivains militaires, généraux ou non, qui déclaraient qu'il n'y avait pas de général dans l'armée belge qui voulût prendre la responsabilité de la commander telle qu'elle était constituée.

Pris rudement à partie dans la Belgique militaire et dans des articles de journaux politiques écrits visiblement par des officiers, Pirmez ne s'émut pas. Le 20 décembre, il revint à la charge, après avoir revendiqué fermement ses droits de député. On n'exécutait pas bien la loi, d'après lui, parce que l'on tenait à supprimer le remplacement : chez beaucoup d'officiers supérieurs, chez quelques-uns si l'on voulait, c'était une idée fixe. Pirmez précisait aussi clairement que possible la portée du système que le cabinet libéral était résolu à proposer en 1870 : il n'était pas vrai que ses collègues et lui auraient voulu que ceux qui avaient le moyen de se faire remplacer pussent se soustraire à tous les dangers de la défense du pays. « Tout individu voulant se faire remplacer aurait dû, avant le tirage, se faire inscrire et par ce fait, soit qu'il tombât, soit qu'il ne tombât pas au sort, il faisait partie de la réserve ou garde civique mobile ; il était ainsi astreint à aller au camp pendant un certain temps, à acquérir l'instruction militaire et à marcher en temps de guerre dans ce corps qui devait constituer une armée de 30,000 hommes. » Quand le ministère avait été renversé en juin 1870, ce projet était prêt. Pirmez reconnaissait que certains abus empêchaient l'amélioration du remplacement: les autorités civiles ne faisaient pas toujours leur devoir, des bourgmestres donnaient par complaisance des certificats de bonne conduite à des hommes qui ne les méritaient pas, pour les envoyer à l'armée. Mais il maintenait que les remplaçants étaient moins bien traités au régiment que les miliciens et il donnait pour preuve de son assertion ce passage d'une publication militaire : « Il faut se méprendre complètement sur les sentiments qui font battre les cœurs militaires, pour croire que les remplaçants seront jamais accueillis et traités comme le sont les volontaires et les miliciens ». Il blâmait enfin l'espèce de grève de ministres de la guerre qu'organisait la Belgique militaire, et il nourrissait l'espoir que l'immense majorité des officiers comprendraient qu'il n'y a pas plus d'armée sans discipline que de Parlement sans indépendance.

S'il ne s'émouvait pas des attaques dont il était l'objet parce qu'il cherchait à prolonger l'existence d'un système de recrutement que désapprouvaient la plupart des hommes du métier, il ne s'émouvait pas davantage de celles que lui valaient ses théories pédagogiques, juridiques, sociales et économiques. C'est dans la défense de ces théories que s'exercera principalement son activité parlementaire jusqu'au jour où son parti reviendra au pouvoir.

D'abord, il continue la campagne entamée en 1868 contre les programmes des athénées et des collèges. Ce « doux entêté », comme nous nous sommes permis de l'appeler lorsque nous avons jugé son conflit courtois avec le conseil de perfectionnement et avec Rogier (volume IV de notre Histoire de Rogier), s'obstine à reprocher à l'enseignement moyen de s'attacher beaucoup trop aux choses mortes, aux choses qui ne vivent pas de la vie de notre temps, de faire vivre la jeunesse dans un passé qui ne reviendra plus et de lui laisser ignorer le présent. Il lui reproche, non sans exagération encore, de répudier l'étude des littératures modernes. Le 20 décembre 1871, dans la discussion du projet de loi sur les bourses de voyage, il présente un amendement aux termes duquel, à partir de l'année 1874, la moitié des bourses ne sera attribuée qu'aux jeunes gens qui justifieront connaître une langue moderne autre que le français, le hollandais ou le flamand. Le 12 février 1872, il insiste sur la nécessité de diminuer le temps porté au programme pour l'enseignement des langues anciennes, afin d'augmenter le temps destiné à l'enseignement des langues vivantes. Pour les langues et l'histoire de l'antiquité, pour la connaissance de ses institutions et de ses lois, il ne faut pas que l'on néglige l'histoire et les institutions modernes. Sur ce point, nos législateurs firent longtemps la sourde oreille. Le cours d'histoire contemporaine n'a commencé à figurer qu'en 1880 dans les programmes des universités de l'Etat ; il n'est devenu obligatoire que dix ans après. Il ne comporte d'ailleurs que des notions sur la période de 1789 à 1830 et il doit être donné en une trentaine de leçons au maximum.

Pirmez, quant à l'enseignement du latin, croit toujours, en dépit des imprécations de certains philologues, qu'on l'enseigne mal : il demandait qu'on l'apprît de façon à ce que l'élève pût apprécier les grands écrivains de Rome, ce qu'ils étaient hors d'état de faire, assurait-il encore dans la session de 1875-1876.

Pendant la session précédente, son esprit d'initiative s'était donné libre carrière dans la question du droit pour les femmes d'exercer la médecine. On a paru croire, à ce propos, que Pirmez acceptait toutes les théories féministes d'aujourd'hui. Il n'en est rien. S'il défend les intérêts de la femme , s'il pense, par exemple, que la loi a créé à son préjudice des inégalités qu'il combattra de nouveau avec vivacité en 1881, il est fort hostile aux « bruyantes exagérations du droit des femmes qui sont peu compatibles avec nos mœurs ». Ainsi, en quelque haute estime qu'il tînt les femmes des ouvriers et des petits bourgeois que, sur le terrain des affaires, il prétendait, non sans une pointe de paradoxe, être supérieures à leurs maris, il est hors de doute que jamais il n'eût proposé de leur conférer le droit électoral. Les instruire, tel est son but principal. Il s'acharne en quelque sorte à réclamer de bonnes écoles normales où se formeront les institutrices de la femme dans d'excellentes conditions, avec des programmes et des livres bien faits (décembre 1877; janvier et mai 1878).

Il poursuivait avec une pareille ténacité sa campagne de réforme dans l'ordre judiciaire. Comme en 1863, il blâmait fort les abus de la détention préventive. Il en signala de vraiment criants, en décembre 1873, dans une affaire de détournements. Il s'agissait de sommes se chiffrant par millions. Il ne lui paraissait pas qu'il fallût bien longtemps pour constater ces détournements. C'était, dans de pareilles affaires, un abus que de vouloir rechercher le dernier chiffre d'une volumineuse comptabilité. Il suffisait, pour que l'instruction fût faite d'une manière convenable, que l'on eût constaté une somme de détournements assez considérables, sans que, pour justifier l'application la plus sévère de la peine, on fît descendre les experts dans les plus minutieux détails des opérations énormes d'une grande société qui avait duré plusieurs années. Le ministre de la justice se dégageait trop de la responsabilité des instructions et de la surveillance des actes des parquets.

Quand Pirmez préconisait des réformes dans la procédure et dans le code, il se heurtait à des résistances qui eussent découragé de moins vaillants que lui. Ainsi, en 1874, il demande l'établissement d'une patente pour les avocats ; il propose, pour désencombrer les cours d'appel, qu'elles ne siègent plus au nombre de cinq juges, mais de trois.

Dans le domaine du travail, ses théories étaient les plus libérales. On le vit au premier rang de ceux qui réclamèrent le droit de coalition pour les ouvriers comme pour les patrons. Il était prêt à établir l'égalité partout où il pouvait le faire, en élevant le niveau inférieur, mais jamais en abaissant le niveau supérieur : en quoi il se différenciait, disait-il le 19 janvier 1872, des socialistes dont l'égalité consiste à abaisser ceux qui sont dans une bonne situation au niveau de ceux qui sont dans une mauvaise.

Estimant que mendier est un droit, il est hostile, en 1875, au projet de loi sur le domicile de secours, qui lui semble ne pouvoir qu'aggraver la situation du pauvre. Il refuse son approbation au système qui répand la charité régulièrement et annuellement : on éloigne ainsi du travail, on détruit les avantages de l'économie et le sentiment de la prévoyance. C'est une des raisons pour lesquelles Pirmez reste l'adversaire irréductible des institutions de mainmorte. Il serait temps, disait-il le 2 mars 1877, de mettre un terme aux acceptations irréfléchies de volontés déraisonnables - il en citait des exemples - qui, par ignorance des lois économiques, imposaient à la postérité des institutions nuisibles. Il préconisait la charité privée, qu'il plaçait bien au-dessus de la charité officielle. Pirmez travaille à faire diminuer de plus en plus les fondations de toute espèce. Point de secours permanents, excitation permanente à la paresse. Et préférablement à la charité officielle, la charité privée, » qui consiste à se priver soi-même et à donner aux pauvres une partie de ce qu'on a, sans ostentation ni éclat, bien entendu, de la manière commandée par l'Evangile, qui veut que la main gauche ignore ce que donne la main droite. » - C'était sa manière à lui. Il est sévère pour ceux qui pratiquent la charité uniquement pour perpétuer leur mémoire, pour se faire ériger des statues, ou faire inscrire leur nom sur l'airain ou sur le marbre. Le mélange de plaisir et de charité ne trouve pas plus grâce devant lui que le mélange d'orgueil et de charité. Les concerts et les fêtes donnés au bénéfice des pauvres lui déplaisent : on rend un très mauvais service aux pauvres quand on provoque une dépense voluptuaire de dix ou vingt francs pour leur en donner un. Il n'admettait pas, en 1875, que les pouvoirs publics interdissent au pauvre le droit de mendier.

Il n'admet pas davantage, en 1878, que la loi défende aux majeurs (femmes et enfants) de travailler où et quand il leur plaît.. Il eût été certainement fort heureux de voir la femme « éloignée des travaux violents, écartée des réunions où elle peut perdre une partie de sa pudeur et être entraînée à des fautes qui, chez elle, sont des taches pour la vie « ; mais, puisque les hommes envahissent une foule de travaux qui devraient lui être dévolus, il trouve bon qu'elle puisse gagner son pain en travaillant dans la mine (20 février 1878). Toute atteinte à la liberté du travail lui est odieuse. Sans doute, il lui arrivera de faire plier la rigidité de ses principes économiques devant les intérêts, bien ou mal entendus, de la classe ouvrière. Ainsi, il continue à consentir à ce qu'on introduise dans la loi sur le travail des mineurs l'interdiction de travailler plus de six jouis par semaine. Si l'institution du dimanche lui paraît sage, c'est qu'une très grande partie de la population est attachée au jour de repos fixé par ce qu'il ne veut appeler qu'une tradition séculaire, parce que l'autre partie y est indifférente et qu'il est de bonne sociabilité que ceux qui sont indifférents se rallient à ceux qui ont une préférence légitime. Toutefois, il s'oppose à ce que l'on empêche l'ouvrier de travailler le dimanche.

Aux élections de juin 1876, Pirmez obtint, sans grande difficulté, un nouveau mandat parlementaire, sous les auspices de l'Association libérale de Charleroi et quoiqu'il fût en désaccord avec elle sur la révision de la loi de 1842. Le parti libéral s'était bercé de l'espoir que ces élections lui rendraient le pouvoir. Les esprits les plus calmes, les journaux les moins enclins à l'illusion escomptaient la victoire remportée aux élections provinciales, notamment dans des arrondissements douteux comme Anvers et Ypres. Le parti clérical ne cachait pas ses appréhensions. Un de ses organes importants supputait les chances d'une dissolution qui paraissait inévitable. Le cabinet fut sauvé par Anvers qui était la clef de la situation. Dure déception pour le libéralisme !

A Anvers, l'amertume dégénéra en exaspération. Il y fut commis des excès plus graves encore que ceux qu'avaient provoqués, en 1872, les conciliabules du comte de Chambord et des royalistes français préparant le retour d'Henri V. On saccagea les maisons de deux représentants qui devaient aux votes des électeurs ruraux leur maintien au Parlement. Pirmez, qui, récemment encore, s'était joint à la droite réclamant une enquête sur des violences commises envers des manifestants catholiques de Malines, donna une nouvelle preuve de cette honnêteté politique, de cette modération d'esprit à laquelle il dut d'être choisi plusieurs fois pour conciliateur dans des querelles graves entre parlementaires. Il stigmatisa les auteurs des scènes profondément regrettables dont Anvers avait été le théâtre le 13 juin 1876 : il faisait remonter l'origine et la responsabilité de pareilles violences aux rédacteurs des affiches et des pamphlets qui donnaient à leurs adversaires des dénominations insultantes.

Il se montra hostile à telle disposition du nouveau code électoral, qui donnait une consécration officielle aux partis. La représentation des minorités lui paraissait plus que jamais indispensable pour combattre les mauvais effets de cette disposition et enlever leur âpreté aux luttes politiques : il le proclamera bientôt. Le 16 janvier 1877, devant les réclamations réitérées des libéraux de Bruges et d'Anvers, attribuant leur défaite de 1876 à de nombreux faits de fraude et de pression, Malou donnait une apparence de satisfaction à Bara qui, au nom de la Fédération libérale, avait réclamé une loi destinée à assurer la liberté de l'électeur et à garantir la sincérité de son vote : 1° par l'établissement de l'isoloir électoral, et 2° par un ordre de vote permettant aux électeurs de se soustraire â la surveillance des personnes dont ils dépendaient.

Nous disons : « apparence de satisfaction ». C'est ainsi, en effet, que Pirmez et les autres chefs du libéralisme apprécièrent le projet de Malou, qui non seulement ne répondait pas le moins du monde aux vœux des amis de l'indépendance de l'électeur, mais encore supprimait, par voie rétroactive, vingt mille électeurs dans les villes qui faisaient la principale force de l'armée libérale. C'était, dit M. Goblet (Cinquante ans de liberté, p. 154), un piège trop visible pour ne point paraître un défi. L'opinion libérale y répondit par une série de manifestations d'autant plus puissantes qu'elles organisaient leurs revendications sur le terrain légal, grâce à l'influence d'hommes aussi modérés que Pirmez. Le cabinet n'avait d'autre alternative que de se lancer dans les hasards d'une résistance à tout prix ou de se reconnaître vaincu et de céder de bonne grâce. Il choisit le dernier parti, ce dont tout patriote, dirons-nous avec M. Goblet, doit lui savoir gré, et accorda les concessions qu'on réclamait.

Pirmez n'attendait pas, à la vérité, de la loi sur le secret du vote les effets pacificateurs qu'il essayera bientôt de demander à un autre système de votation : il n'était pas même éloigné de la trouver humiliante pour le corps électoral. Mais en attendant l'heure de la représentation des minorités, il aurait voulu que le clergé, si mêlé à la vie politique, donnât l'exemple de la modération dans les élections. Son discours du 7 juillet 1877 est à relire. A M. Van Wambeke, qui lui demandait d'engager les journalistes de son parti à cesser d'attaquer toujours la religion et les dogmes, il répondait : · Ne voyez-vous pas que le plus grand excitant pour faire attaquer la religion, c'est d'en faire un instrument de pression électorale?... On a tort d'exciter aujourd'hui le clergé à se lancer à corps perdu dans les élections... » Il rappelait que, trente ans auparavant, Dechamps, se demandant si l'intérêt de l'influence morale du clergé, de son influence sociale, n'exigeait pas qu'il s'abstînt d'user de ses droits constitutionnels de citoyen, exprimait l'opinion « qu'il ne devrait pas prendre une part active aux luttes électorales ». Quant à lui, s'il trouvait parfaitement légitime que le prêtre engageât ses parents et ses amis à voter dans un sens déterminé, , il lui déniait le droit de profiter, pour atteindre un résultat politique, des avantages que la loi lui accordait dans un but religieux.

L'occasion de développer sa pensée sur la nécessité de remplacer le régime majoritaire par le système de la représentation des minorités lui fut fournie par le projet de loi portant augmentation du nombre des membres des Chambres législatives (2 avril 1878). Faisant sienne cette fois une thèse qu'il n'admettait pas en 1864 - il était de ceux qui ne se font pas scrupule de revenir sur leurs opinions quand l'étude et l'expérience en ont établi la fausseté - Pirmez démontrait que le véritable principe d'une représentation, c'est que le corps représentant soit l'image du corps représenté ; que le système qui attribue le droit souverain à la majorité est inique quand il y a deux personnes à choisir, plus inique lorsqu'il y en a davantage et que l'iniquité augmente à mesure que la liste est plus longue ; qu'un système qui donnait à un seul électeur le droit de nommer quinze représentants, quand un autre n'en pouvait nommer qu'un ou deux, constituait un danger en même temps qu'une inégalité ; qu'un déplacement de quelques voix, dans les grands arrondissements, produisait un changement complet, non seulement dans la représentation de ces arrondissements, mais encore dans la politique du pays; que d'énormes minorités n'avaient aucun représentant et que l'on marchait à cette situation périlleuse où les Flandres auraient exclusivement des députés catholiques et le pays wallon des députés libéraux ; que la représentation des minorités, seul remède à cette situation, était un acheminement vers le but, la représentation proportionnelle.

Pirmez tendait à croire, comme Potvin en 1864 (Congrès des sciences sociales d'Amsterdam), que toute idée même doit être représentée en proportion du nombre de ses adhérents. Il résultait, pour le surplus, des chiffres des élections les plus récentes que la majorité parlementaire pouvait être livrée à la minorité du corps électoral. En 1864, en 1866, en 1868 (cf. la Revue de Belgique de 1870), le régime majoritaire avait empêché le parti libéral d'obtenir la part de sièges à laquelle il avait droit. Le renouvellement partiel de juin 1870 l'ayant mis en minorité, bien qu'il conservât la majorité dans le corps électoral, la dissolution des Chambres s'était imposée au ministère catholique. Or, quel avait été le résultat de cette dissolution? 72 sièges catholiques pour 35,501 suffrages ; 52 sièges libéraux pour 42,058 suffrages ! D'autres résultats, au détriment du parti catholique cette fois, vérifiaient ce que disait Pirmez des injustices du régime majoritaire.

Son discours ne fit cependant pas d'effet : à gauche comme à droite, l'indifférence, plutôt que l'hostilité, accueillit son argumentation pourtant si pénétrante. On ne semblait pas alors prendre au sérieux une proposition qui venait, suivant l'expression d'un député catholique, se heurter « à des situations acquises » · : c'est tout au plus si l'on voulait bien promettre de l’encommissionner quelque jour.

Les libéraux revenus au pouvoir en juin 1878, un portefeuille fut-il offert à Pirmez ? On a prétendu qu'il n'a pas été et qu'il ne pouvait plus être question de lui comme membre du gouvernement. Nous pouvons cependant affirmer de source certaine que Frère-Orban, appelé par Leopold II à constituer un cabinet, fit faire des ouvertures à Pirmez. Pirmez ne connaissait certainement pas la nostalgie du pouvoir ; mais peut-être, par dévouement à la chose publique, il eût accepté le ministère des finances si, au cours des pourparlers engagés avec ses anciens collègues Frère et Bara, par l'intermédiaire de M. Jamar, il ne s'était pas aperçu que, sur la question de l'enseignement, ils avaient un programme plus radical qu'il ne l'eût désiré.

Peut-être même faut-il voir dans cette divergence de vues la cause principale de son refus d'accepter, à la session de 1878-1879, la présidence de la Chambre, qui fut donnée à M. Guillery. Cette divergence s'accentua quand la Chambre fut appelée à discuter le projet de révision de la loi sur l'instruction primaire. Pour Pirmez, la loi de 1842 avait fondé un régime acceptable et qui avait produit, après tout, de bons résultats. Il n'en niait pas les vices, tout en trouvant qu'on les exagérait ; mais il était persuadé que la révision tournerait au préjudice du libéralisme et de l'instruction publique (séances de la Chambre des 1er et 16 mai et du 4 juin 1879). Toute la gauche vota la loi nouvelle : Pirmez s'abstint.

On pourrait dire que c'est alors que s'est terminée la carrière politique proprement dite du député Pirmez. Assurément, jusqu'à la fin de sa vie, il suivit le drapeau du parti sous les auspices duquel il était entré et avait été maintenu au Parlement. Il lui arriva sans doute d'être, comme en 1879, en désaccord avec lui. Ainsi, il s'abstint au vote de la loi dite des capacitaires (1883), parce que la capacité scolaire n'était pas, à ses yeux, une garantie suffisante. Il fut en dissentiment aussi avec la majorité libérale dans les derniers jours du ministère (7 mai 1884). Il combattit une proposition d'enquête parlementaire sur la fortune des congrégations religieuses et des fabriques d'église, due à l'initiative de MM. Goblet d'Alviella, Janson, Carlier, Jottrand, Lippens et Robert, et à laquelle le ministère se montrait sympathique. Il reprocha aux auteurs de la proposition de vouloir prendre des mesures de guerre contre leurs adversaires et de faire en quelque sorte litière du principe de l'inviolabilité du domicile. Quatre membres de la gauche ayant voté comme lui et toute la droite contre la prise en considération de la proposition Goblet et consorts, elle fut rejetée par 60 voix contre 58.

Maints esprits étroits crurent alors que Pirmez rompait décidément avec son parti. Il n'est pas d'avances que la presse catholique ne lui ait faites, avec d'autant plus d'espoir de les voir accepter que, un mois auparavant (9 avril 1884), il s'était abstenu, pour des raisons qu'auraient pu donner des cléricaux, de voter avec toute la gauche l'ordre du jour Guillery, approuvant entièrement la conduite de la commission d'enquête scolaire. Il nous souvient qu'après la chute du ministère, que les dépenses scolaires et les impôts renversèrent au mis de juin, le bruit courut que Malou, chef du nouveau cabinet clérical, lui avait offert un portefeuille. Il n’en était rien. Malou ne fit pas cet outrage à Pirmez ; il s’honora, au contraire, en le nommant ministre d'Etat.

Pas plus sous le ministère Malou-Beernaert que sous le ministère Frère-Bara, Pirmez ne se sentit brûlé par « la tunique de Nessus » dont il a été parlé au début de cette notice. Qu'on relise, par exemple, la discussion du projet de loi de 1884 sur l'enseignement primaire : nul orateur de la gauche n'a plus vivement que lui critiqué les tristes procédés auxquels avaient recouru les adversaires de la loi de 1879 pendant la « guerre scolaire ». « On a employé les influences religieuses de la manière la plus condamnable, disait-il le 13 août 1884. On a usé des sacrements comme de moyens de contrainte ! ».

Il ne dépendit pas du reste de Pirmez que la question scolaire ne reçût une solution pacifique, sans qu'il y eût abdication ni du côté libéral, ni du côté catholique. Il ne devait pas être suspect, puisqu'en 1879 (il le rappela), effrayé de l'exacerbation des partis, il s'était « séparé de ses amis avec qui, pendant vingt ans, il n'avait eu aucun dissentiment politique ». Il avait prévu tout ce qui était arrivé. Le parti libéral ne pouvait se féliciter de la loi de 1879, puisque le nombre des élèves fréquentant les écoles officielles était tombé de 600,000 à 300,000. Le parti catholique ne pouvait, d'autre part, se réjouir de son opposition, puisqu'il avait dû s'imposer de lourds sacrifices d'argent et qu'il avait soulevé contre lui une foule de haines qui avaient amené la désertion des églises.

La loi proposée entrait dans une voie absolument nouvelle. Sans rien retenir des anciennes législations, elle créait une division entre les écoles, écoles libres et écoles publiques, de sorte que la lutte se perpétuait entre elles ; par l'adoption, elle substituait aux écoles communales où se trouvent les plus sûres garanties, les écoles privées qui sont fondées et dirigées généralement par des personnes voulant faire œuvre religieuse ; la lutte scolaire, par l'appât des subsides, deviendrait plus vive et l'on se disputerait les enfants avec plus d'ardeur que jamais.

Le discours de Pirmez et les amendements qu'il présenta étaient inspirés par son désir de conserver le régime des lois de 1842 et de 1879, en faisant avec les ressources publiques des écoles publiques, mais en maintenant, absolue et sans entrave, la liberté d'enseignement : les conseils communaux étaient autorisés à prendre soit la formule de 1842, soit celle de 1879. Pas de réaction à outrance : voilà le conseil qu'il donnait aux catholiques. Ils ne l'écoutèrent pas, parce que, dit Nyssens (E. Pirmez, p. 153), il prêchait aux vainqueurs l'abdication dans la victoire, les exposait pour l'avenir à tous les retours offensifs de l'adversaire, et que la situation des esprits et des partis rendait impossible toute solution dans ce sens.

Il semble que Pirmez se soit dès lors, de propos délibéré, abstenu de prendre part à des débats politiques dont l'âpreté ne fit que s'accentuer depuis le jour (29 août 1884) où fut prononcé, par A. Nothomb, le mot fameux : « Nous sommes les maîtres ».

C'est, encore une fois, avec l'espoir d'atténuer dans la mesure du possible cette âpreté des débats, en même temps que pour assurer une loyale représentation des partis au Parlement, qu'il apporta à la cause de la représentation proportionnelle son concours le plus dévoué. M. Goblet, faisant l'histoire de l'Association fondée, dès 1881, pour l'adoption de ce principe, montre que les élections, qui ramenèrent le parti catholique au gouvernement en 1884, sont précisément l'exemple le plus frappant des iniquités du système majoritaire. Dans les arrondissements où il y avait eu lutte, avec 27,930 voix, les catholiques avaient obtenu 50 sièges; avec 22,117 les libéraux n'en avaient obtenu que 2 ! On avait vu (dissolution du Sénat) le même arrondissement, à quelques jours de distance, charger ses sénateurs de détruire l'œuvre de ses représentants. Et cette situation s'était produite grâce à une différence de cinq à six cents voix, sur 20,000 électeurs environ, dans un arrondissement où les forces des deux partis s'équilibraient à peu près (Revue : La représentation proportionnelle, numéro du 15 juillet 1884). Autant d'arguments pour Pirmez qui, après avoir signé le manifeste lancé en 1881 en faveur d'une réforme électorale inaugurant une représentation vraiment nationale, avait, dans la Revue de Belgique du 15 janvier 1883 (p. 5 à 35), exposé l'état théorique et politique du problème, étudié les systèmes principaux qui avaient été produits et déterminé ensuite ceux qui méritaient de fixer le choix du législateur (l'article fut reproduit en brochure).

Les élections de 1886 lui fournirent un nouvel argument : 17,046 électeurs avaient obtenu 17 sièges; 17,997, 28. Pirmez, investi d'un nouveau mandat en juin 1886 par les libéraux (il n'eut que 88 voix de plus que la majorité absolue : il s'en fallut de peu que ce juste connût l'ostracisme), Pirmez déposa en 1887, avec quatre de ses collègues, de Smet, Carlier, de Moerman et Loslever, un projet, « substituant à la règle unique de l'omnipotence de la majorité et de l'écrasement des minorités dans chaque circonscription électorale, le principe équitable, juste, de la proportionnalité, qui seul assure la représentation vraie « (Doc. parl., 1887-1888, n° 69). Ce projet paraissait avoir pour effet - le chef du cabinet d'alors, Mr Beernaert, en convint - de consolider le régime parlementaire, d'assurer dans toutes les administrations un contrôle indispensable et d'apaiser les passions politiques, sinon de supprimer les fraudes électorales.

Le 24 janvier 1883, Pirmez le défendit vigoureusement contre M. Woeste qui, sans s'opposer à la prise en considération, estimait l'application du principe de la R. P. « impuissante à assurer la représentation exacte de toutes les nuances du corps électoral au Parlement », et n'entendait l'admettre en aucun cas pour les élections communales.

Un an après, pendant que ce projet dormait dans les cartons de la section centrale, la Chambre étant appelée à discuter la réorganisation des conseils de prud'hommes, Pirmez, avec ses cosignataires de 1887, essaya, sans succès, d'introduire dans ces conseils le vote cumulatif et d'emporter ainsi, par une voie détournée, l'adhésion de la Chambre au principe de la R. P. (Annales parlementaires, de 1888-1889, p. 418-423).

Quand il fut frappé, vers la fin de 1889, par le mal qui devait l'emporter, il mettait la dernière main à une étude sur la R. P. dans les conseils d'administration des sociétés par actions, qui parut en 1892 dans la Revue pratique des sociétés civiles et commerciales. Il ne lui fut pas donné de voir le triomphe, aujourd'hui incontesté, d'une réforme qu'il a proclamée un jour « la conquête nouvelle des sciences politiques ». Il avait la conviction que le scrutin de liste était irrémédiablement condamné : l'avenir devait lui donner raison.

Ayant aussi la conviction (il avait fini par l'acquérir après les dévastations du bassin de Charleroi en 1886) que le service personnel est indispensable, il travaillera vaillamment à faire partager son opinion par le Parlement. Il ne s'inquiète pas des attaques de ceux qui lui reprochent d'avoir changé d'opinion : le bien public étant le seul mobile qui a pu le décider à ce changement, il ne doit pas en rougir : « Rien n'est plus louable que de changer d'opinion quand, les circonstances s'étant modifiées, il appert qu'un ancien sentiment n'y est plus conforme » (8 février et 13 juillet 1887). Et puis - déjà il l'avait prouvé (20 décembre 1885) - la droite n'avait-elle pas elle-même modifié son attitude dans la question militaire ? N'avait-elle pas, sans raison sérieuse et pour des considérations électorales, refusé jadis de voter le budget de la guerre ?... « La loi de milice que nous vous annoncions en 1870 maintenait les immunités ecclésiastiques pour tout le clergé séculier. Elle supprimait l'exemption pour tout le clergé régulier ; et savez-vous à combien de per• sonnes la suppression s'appliquait par an ? A trois personnes. Ces trois religieux avaient le droit de se faire remplacer : c'était une charge qui pouvait se monter à 5,000 francs, mettez 10,000 francs si vous voulez. Et parce qu'on laissait à cet égard une partie du clergé dans le droit commun, vous avez voté contre le budget de la guerre ! » C'était une grande faute pour un parti, qui s'intitulait le parti conservateur par excellence, que de méconnaître les désirs de la classe ouvrière sur la question du service personnel, alors qu'il s'apprêtait à voter les droite sur le bétail, en attendant sans doute les droits sur le pain (cf. Annales parlementaires, session de 1886-1887, p. 478-479).

Pirmez insista surtout sur ce point dans la séance du 13 juillet 1887, lors de la discussion de la loi du recrutement. La Chambre repoussa, le 14, le principe du service personnel. Un mois après, sur la grande place de Bruges, où l'on inaugurait le monument élevé à la mémoire de Breydel et De Coninck, le Roi prononçait un discours mémorable qui est certainement une désapprobation indirecte de ce vote de la Chambre. En 1889 (Annales parlementaires., p. 1248-1249, 1292-1294), nouveaux efforts de Pirmez lorsqu'on discuta le projet de loi modifiant le cadre organique de l'armée en vue de l'augmentation complète de la réserve. Cette année-là, comme les deux années précédentes, il semble qu'on puisse résumer son argumentation par ces mots d'une brochure fameuse de Banning : « Le service personnel s'impose : c'est la justice et c'est aussi la sagesse. »

Dans les dernières années de sa vie, c'est son œuvre de juriste et d'économiste qui nous frappe tout particulièrement.

Vice-président (1884) de la commission de révision du code civil, les questions les plus spéciales du droit ne le préoccupent pas moins que les questions générales. A preuve son livre, très apprécié dans le monde des jurisconsultes, sur les areines et le cens d'areine dans l'ancienne jurisprudence liégeoise, où il soutient - et la cour de cassation lui donna raison en 1885 - que l'arnier n'a pas la propriété de la mine, qu'il n'a que la propriété et la jouissance de l'areine dans le fonds d'autrui, le cens n'étant plus dû lorsque l'areine a cessé de bénéficier à la mine. A preuve ses discours sur le concordat préventif à la faillite (Annales parlementaires, de 1886-1887, p. 1388), sur l'incessibilité et l'inviolabilité des salaires des ouvriers (ibid., p. 1437), sur la révision du code de procédure pénale (ibid., p. 129, 132, 198, 199, 203), sur la condamnation conditionnelle et la suppression du minimum légal des peines (Annales parlementaires, de 1887-1888, p. 1259, 1273-1275), sur l'emploi des langues en matière répressive (Annales parlementaires, de 1888-1889, p. 263), sur la loi hypothécaire (ibid., p. 10971099). A preuve encore, sa collaboration, en 1888, aux travaux du Congrès international de droit commercial de Bruxelles, collaboration qui ne fut pas moins féconde, pas moins utile que celle qu'il avait apportée en 1885 au Congrès d'Anvers. Nyssens a dit (p. 306 de sa biographie) que le droit naturel, l'idée morale et la justice apparaissaient toujours comme les guides et les raisons maîtresses de ses solutions et de ses jugements, mais que « les juristes de l'école » le trouvaient trop hardi et même trop aventureux dans certaines thèses. Nous renvoyons sur ce point nos lecteurs tout à la fois au travail de Pirmez sur la Responsabilité (projet de révision des articles 1382 à 1386 du code civil. Bruxelles, 1888 ; 75 p.) et au rapport que M. le professeur Van Biervliet, de l'université de Louvain, a présenté à la commission du code civil sur ces articles.

Avec les « économistes de l'école « Pirmez ne s'entendait pas toujours non plus : il a eu des audaces dont s'effraya fort le protectionnisme qui était, qu'on nous passe le mot, sa bête noire et à qui il porta de rudes coups. « Vous poussez le libre-échange jusqu'au paroxysme «, lui disait M. Graux, un jour qu'il préconisait un système que Nyssens résume en ces mots : libre-échange même sans échange... « Votre système n'est pas de traiter avec les puissances : vous voulez tout simplement les convertir. Vous n'êtes pas un négociateur : vous vous faites apôtre !... ». Cet apostolat tentait en effet Pirmez, si l'on en juge par une ébauche, retrouvée dans ses papiers, d'un catéchisme économique destiné à faire pénétrer ses doctrines chez les masses des travailleurs. Sur ce terrain du libre-échange - sur ce terrain seul d'ailleurs - Pirmez était intransigeant. Dans son ardeur à combattre les hérésies économiques, il lançait même des coups de bouloir qui étonnaient, venant d'un homme dont la nature était foncièrement bonne et les procédés courtois. Mais il se hâtait, disons-le bien vite, de « réparer. » Un jour, l'un de ses collègues dont il discutait très vivement le rapport sur les droits d'entrée du bétail, l'interrompt ainsi : « Ne faites pas la caricature de mon rapport pour me combattre » ! Pirmez riposte : « Ah ! vous êtes incaricaturable ! »! Le mot était vif. Aux Annales parlementaires Pirmez corrigea : « Ce que j'y relève est incaricaturable. » C'est lors de cette discussion qu'il défendit longuement la cause de la liberté commerciale, dans une forme plus châtiée que d'ordinaire (sa phrase avait souvent moins d'élégance que de netteté, plus de force que de pureté).

La question des sucres était de celles qu'il avait le plus soigneusement étudiées. Elle lui fournit l'occasion de montrer sa science et sa verve humoristique tout à la fois. Le 15 décembre 1886, il déplorait la loi fiscale qui nous faisait payer neuf millions de francs à une nation étrangère sans aucun profit pour nous. Il démontrait, avec une clarté lumineuse, que jamais l'intervention de l'Etat n'avait produit des conséquences plus absurdes que dans le régime de l'industrie sucrière. Il était surtout hostile à la proposition de quelques députés tendant à décréter que si le produit de l'impôt dépassait le minimum de six millions de francs, on attribuerait le surplus aux fabricants de sucre (Annales parlementaires, 22 février 1889).

La nature de Pirmez faisait de lui un ennemi né de ces opinions reçues que l'on rencontre souvent dans le domaine de l'économie politique. Elles ne le firent jamais reculer. Il lui arriva de se tromper, assurément. Ainsi il ne vit pas se confirmer ses prévisions dans la question du bimétallisme (cf. sur la baisse de l'or son discours du 19 décembre 1885). Les faits démentirent cruellement, en 1886, dans la région même qu'il connaissait le mieux, cette affirmation : « nulle plainte du côté du travail », que nous trouvons dans son livre de 1884 : La crise. Examen de la situation économique de la Belgique, où il s'efforce d'établir que si les hautes situations sont affaiblies et plus difficiles à maintenir, les classes inférieures sont à tous égards relevées ; que tout ce qui constitue les principales dépenses ouvrières a baissé de prix ; que si la richesse nationale continue à s'accroître, sa répartition est meilleure ; que la part de la terre et du capital est moindre, et la part du travail plus forte.

Quelques adversaires de Pirmez ont voulu triompher de la réponse sanglante que les grévistes et les incendiaires du bassin de Charleroi ont faite à sa « crise d'abondance », comme on disait alors (cf. le discours qu'il prononça, le 23 mars 1884, à la Société d'économie politique, les journaux du temps et la Revue générale de 1890). Mais, comme lui-même l'a fait remarquer le 9 avril 1886, dans une de ses lettres à la Meuse, à Charleroi presque aucun ouvrier verrier ne désirait le chômage des usines, aucun mouvement ne se produisit chez les ouvriers de la métallurgie, et parmi les houilleurs mêmes il n'y avait alors aucune exigence de relèvement de salaire. Quant au déchaînement de colère sur l'usine Baudoux, il est probable qu'il eut sa cause dans des circonstances toutes particulières. Lorsque le chômage cessa au bout de quatre ou cinq jours dans un grand nombre d'usines, nulle part on ne signala qu'une augmentation de salaires en eût été la condition.

Il faut dire aussi que les adversaires de Pirmez ne lui ont pas tenu suffisamment compte du but qu'il poursuivait en publiant ce livre : La crise, qui complétait ou expliquait son discours du 23 mars 1884. Nyssens a fidèlement interprété sa pensée quand il a dit : « Pirmez ne craignait pas la crise des choses, mais il s'effrayait de la crise des idées ; l'étoile de la liberté, en 1884, pâlissait dans le ciel économique, comme elle avait pâli dans le firmament de la politique : il fallait ranimer les croyants et ramener les égarés. Voici la conclusion de la Crise : Vive la liberté ! »