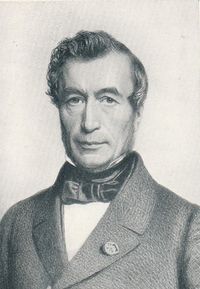

Piercot Ferdinand (1797-1877)

Piercot Ferdinand, Guillaume, Joseph libéral

né en 1797 à Bruxelles décédé en 1877 à Liège

Ministre (intérieur) entre 1852 et 1855Biographie

(Charles DE THIER, dans Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1903, tome 17, col. 408-416)

PIERCOT (Guillaume-Ferdinand-Joseph), bourgmestre de Liége (1842 à 1852, 1862 à 1867, 1870 à 1877), ministre de l'intérieur (1852 à 1855), né à Bruxelles, le 12 septembre 1797, décédé à Liége, le 9 décembre 1877.

Il commença en 1816 ses études à l'école de droit de Bruxelles et les continua à l'université de Liège, qui venait d'être fondée par le gouvernement des Pays-Bas (1817). Reçu docteur en droit en 1820, il prêtait serment comme avocat devant la cour supérieure de justice de Liège. Il avait choisi comme sujet de thèse d'examen : De jure puniendi. Piercot avait résolu de se fixer à Liège. Il entra comme stagiaire dans l'étude très célèbre et très fréquentée à cette époque de Me Teste, avocat français, exilé en Belgique, sous la Restauration. Quoique doué d'une rare facilité de parole et d'une grande aptitude pour les luttes du barreau, Piercot ne tarda pas à solliciter les fonctions plutôt modestes d'avoué près la cour de Liège, qui était tout à la fois à cette époque cour d'appel et cour de cassation. Son intelligence, son zèle, son intégrité lui conquirent bientôt une place des plus honorables dans le corps des avoués.

Sa carrière politique date de 1834. Le 15 janvier de cette année, il était nommé échevin suppléant ; puis, après la promulgation de la loi communale, conseiller communal, le 14 juillet 1836. Le 26 août, il était appelé à remplir, sous le nouveau régime, les fonctions d'échevin, et, le 30 décembre 1842, il remplaçait comme bourgmestre Louis Jamme, magistrat très populaire, qui occupait ces fonctions depuis 1830.

Les questions relatives à l'enseignement public préoccupaient vivement à cette époque les administrations communales. La Constitution avait proclamé la liberté d'enseignement, en laissant à la loi la mission d'organiser l'enseignement donné aux frais de l'Etat. Le clergé catholique en profita pour fonder partout des collèges et des écoles ; d'autre part, beaucoup de communes avaient également créé des établissements d'instruction secondaire. De là, une concurrence qui provoqua de fréquents conflits entre les administrations communales et l'épiscopat ; les communes libérales tenaient beaucoup à conserver la direction exclusive de leurs écoles, tandis que l'épiscopat cherchait à obtenir, au point de vue de l'enseignement moral et religieux, des garanties que ces communes jugeaient peu compatibles avec l'indépendance du pouvoir communal.

Ces luttes furent particulièrement vives à Liège où un conseil communal, unanimement libéral, se trouvait en présence d'un prélat éminent, Mgr Van Bommel, qui jouissait d'une grande autorité dans l'épiscopat belge. Bien avant la loi de 1850 sur l'enseignement moyen, la ville de Liège possédait un collège organisé par la commune. A l'origine, un prêtre délégué par l'évêque y donnait l'instruction religieuse ; en 1833, ce prêtre donna sa démission. Quelques années après, des démarches furent faites par l'administration communale auprès du chef du diocèse pour obtenir la nomination d'un nouveau professeur de religion. Ces démarches restèrent sans résultat. Quelles étaient les raisons de ce refus ? L'évêque les fit connaître dans une brochure à laquelle le conseil communal résolut de répondre. Il chargea de cette réponse une commission dont faisaient partie Piercot et Frère-Orban. Ce rapport, approuvé à l'unanimité par le conseil, le 27 mars 1841, fut imprimé sous ce titre : Rapport fait au conseil communal de Liège, sur les imputations dirigées contre cette autorité, dans la brochure que Mgr Van Bommel vient de publier, etc.

En 1846, Piercot fut délégué au Congrès libéral, par la fraction modérée du parti libéral liégeois. Il prit plusieurs fois la parole dans cette assemblée et fut l'un des auteurs du programme politique adopté par le Congrès. C'est lui qui se chargea d'en exposer les motifs.

L'année suivante, le ministère Rogier-Frère-Orban arrivait au pouvoir. L'un de ses premiers actes fut la présentation d'un projet de loi sur l'enseignement moyen. Ce projet fut vivement attaqué par l'épiscopat. D'après l'article 8 de cette loi, les ministres des cultes sont invités à donner ou à surveiller l'enseignement religieux dans les établissements soumis au régime de la loi. Des négociations s'ouvrirent entre le gouvernement et l'épiscopat au sujet de l'application de cet article. Ces négociations échouèrent.

Au mois d'octobre 1851 avait lieu la rentrée des classes dans les établissements soumis au régime de la loi de L850. A cette occasion, le clergé avait l'habitude, depuis longtemps, de chanter à Liège une messe du Saint-Esprit. Cette année, l'évêque refusa. Piercot, dans le discours qu'il prononça le jour de la rentrée des classes, prit vivement l'évêque à partie ; il lui reprocha d'agir par esprit de concurrence et de favoriser les établissements religieux au détriment des collèges laïques.

Ce discours, publié en brochure, reproduit et commenté par toute la presse, eut un grand retentissement. Mgr Van Bommel y répondit par une Lettre de l’évéque de Liège à M. Piercot, bourgmestre de la ville de Liège, lettre qui donna lieu (novembre 1851) à une Réponse du bourgmestre de Liège à la lettre de M. Van Bommel, évêque de Liège.

Ces incidents politiques appelèrent l'attention sur le nom de Piercot. L'année suivante, le ministère Rogier ayant donné sa démission, le roi chargea Henri de Brouckere de former un nouveau cabinet. H. de Brouckere offrit le portefeuille de l'intérieur à Piercot, qui l'accepta. Ce ministère fut définitivement constitué le 12 novembre 1852.

Piercot allait rencontrer de nouveau, comme ministre de l'intérieur, cette question de l'instruction religieuse dans l'enseignement public, qui l'avait longtemps préoccupé comme bourgmestre. Le précédent cabinet avait échoué dans ses négociations avec l'archevêque de Malines, pour l'application de l'article 8, et l'on resta convaincu de part et d'autre qu'il n'était pas possible de formuler une règle générale applicable à tout le pays. C'est alors que Piercot rouvrit les négociations avec l'archevêque de Malines et proposa de substituer à une convention générale des conventions particulières pour chaque établissement entre le clergé et les communes, chacun restant libre d'en apprécier l'opportunité.

L'administration communale - et libérale - d'Anvers avait fait une de ces conventions avec le clergé. De là, le nom de convention d''Anvers qui fut donné à cet arrangement. Le gouvernement approuva cette convention et engagea les communes à accepter cette solution transactionnelle. L'épiscopat y mettait de son côté une double condition, à savoir : la nomination d'un membre du clergé dans le conseil de perfectionnement et dans les bureaux administratifs de chaque athénée ou école moyenne. Cette question donna lieu à la Chambre des représentants à des débats passionnés. Vigoureusement attaquée par Verhaegen et Frère-Orban, la convention d'Anvers fut non moins vigoureusement défendue par le Ministre de l'intérieur, Piercot. Un ordre du jour, « approuvant la marche suivie et les explications données par le gouvernement », fut adopté par 80 voix contre 7.

Le ministère dont Piercot faisait partie se retira le 30 mars 1855. Piercot, qui avait donné sa démission de conseiller communal, s'occupa d'affaires industrielles et resta pendant dix ans étranger à la politique. Depuis longtemps déjà, il était l'un des administrateurs de la Société Cockerill.

En 1862, à la suite de divers incidents, le collège échevinal de Liège avait donné sa démission ; il était difficile d'en reconstituer un nouveau, la plupart des conseillers refusant d'y entrer. Des élections communales devaient avoir lieu le 12 novembre. On fit appel à l'expérience et au dévouement de Piercot pour mettre fin à la crise. Elu conseiller communal, il était appelé aux fonctions de bourgmestre le 4 décembre suivant. Avec lui, l'ordre rentra à l'Hôtel de ville.

Sauf trois années d'interruption (1867 à 1870), Piercot resta bourgmestre jusqu'à sa mort (1877). Ces quinze années furent une période de transformation, d'embellissement et d'assainissement pour la ville de Liège : de grands travaux d'utilité publique furent exécutés ; la ville fut pourvue d'une distribution d'eau potable, d'un vaste réseau d'égouts. Les terrains de l'île dite du Commerce, qui devaient devenir plus tard le centre d'un nouveau quartier, furent achetés au gouvernement. Grâce à ces travaux, la mortalité diminua à Liège dans une forte proportion.

Piercot s'intéressait, avec autant d'activité que d'intelligence, à tous les services de l'édilité communale. Il était vraiment l'âme de l'administration, toujours le premier à donner l'exemple du dévouement, soit dans les terribles inondations qui ravagèrent plusieurs fois la ville de Liège, soit dans les maladies épidémiques qui frappèrent la population. Taille élevée, figure énergique, cœur excellent, parole chaude et convaincue, caractère d'une loyauté et d'une intégrité à toute épreuve, Piercot exerçait un grand prestige sur ses collègues du conseil communal, de même qu'il jouissait des sympathies, de la confiance et du respect de ses administrés. Esprit tolérant et conciliant, il était le bourgmestre de tous les Liégeois à quelque parti qu'ils appartinssent, toujours ferme néanmoins et ne reculant jamais devant les actes qu'il considérait comme l'accomplissement d'un devoir. Il en donna une nouvelle preuve dans la dernière période de son administration à propos d'un conflit qui surgit entre lui et le chef du diocèse au sujet des processions.

On sait que les bourgmestres sont chargés de la police municipale par diverses lois de 1789 et 1790, qui leur donnent les pouvoirs les plus étendus en cas de désordre et d'événements calamiteux, tels que épidémies, etc. Ces pouvoirs vont-ils jusqu'à permettre à un bourgmestre d'interdire une procession catholique, sous l'empire d'une Constitution qui proclame la liberté des cultes et celle de leur exercice public ?

En 1866, le choléra sévissait à Liège avec une extrême violence. Une procession devait avoir lieu dans une paroisse du quartier d'Outre-Meuse, cruellement atteinte par l'épidémie. Les autorités médicales signalèrent au bourgmestre le danger de ces réunions nombreuses. Piercot n'hésita pas ; il prit un arrêté interdisant la procession. Le clergé se borna à protester contre le droit que s'attribuait, à tort, d'après lui, le chef de l'autorité locale. L'affaire en resta là.

Neuf ans plus tard, en 1875, année jubilaire pour les catholiques, des indulgences étaient accordées, selon l'usage, aux fidèles qui visitaient en procession un certain nombre d'églises de la ville. Les premières processions jubilaires passèrent à peu près inaperçues ; mais le 6 mai les fidèles se réunirent en beaucoup plus grand nombre et parcoururent les rues en chantant des cantiques qui furent considérés comme hostiles à une nation voisine et amie. Des bandes de jeunes gens, étudiants et bourgeois, placés sur le parcours du cortège, firent entendre d'abord un concert de sifflets ; des sifflets, on en vint aux coups, en plusieurs endroits. La soirée fut tumultueuse et la tranquillité publique gravement compromise. Le lendemain, 7 mai, Piercot, après en avoir conféré avec plusieurs membres du conseil communal, prit un arrêté interdisant provisoirement les processions jubilaires dans la ville de Liège. Le 8 mai, Mgr de Montpellier, évêque de Liège, adressait la lettre suivante à messieurs les curés des paroisses d'Outre-Meuse :

« Monsieur le curé,

« Par un arrêté, daté du 7 de ce mois, Monsieur le bourgmestre vient d'interdire les processions jubilaires des paroisses d'Outre-Meuse. Dès aujourd'hui, j'ai déposé à Sa Majesté le Roi, gardien des lois et des droits religieux de ses sujets catholiques, cet arrêté de l'autorité communale comme étant porté en violation de la Constitution et au mépris des garanties consacrées par celle-ci en faveur du libre exercice des cultes hors de l'enceinte aussi bien que dans l'intérieur du temple. Je ne doute point que l'autorité tutélaire du Roi ne déclare illégal, nul et abusif l'arrêté susdit et ne le casse. Néanmoins, cet arrêté doit être obéi jusqu'à ce que Sa Majesté en ait prononcé l'annulation ; en conséquence, vous voudrez bien informer vos paroissiens, Monsieur le curé, que les processions jubilaires des paroisses d'Outre-Meuse sont différées jusqu'à ce que l'autorité royale se soit prononcée sur notre cause.

« Donné à Liège, le 8 mai 1875.

« THÉODORE, évêque de Liège.

« Par mandement, J. ZOMERS, chanoine secrétaire. »

A cette époque, le ministère était catholique ; il avait à sa tête Malou et s'appuyait sur une forte majorité catholique. Malgré les protestations de l'évêque de Liège, l'arrêté d'interdiction ne fut pas annulé.

Les processions jubilaires avaient cessé depuis plusieurs mois, lorsque, le 17 novembre, dans la soirée, le bourgmestre apprit, par un rapport de police, qu'une nouvelle procession devait avoir lieu le lendemain matin. C'est de la cathédrale qu'elle devait sortir, ayant à sa tête Mgr de Montpellier, évêque titulaire ; Mgr Doutreloux, évêque de Gorrum, son coadjuteur ; le chapitre de la cathédrale, ainsi que tous les prêtres et fidèles qui désiraient se joindre à eux. Piercot prit aussitôt un nouvel arrêté d'interdiction, le fit afficher et chargea M. Demany, commissaire de police en chef, de son exécution. Le 18 novembre, au matin, M. Demany, ceint de son écharpe, se trouvait, avec une escouade de police, devant la porte principale de l'église, lorsque se présenta le doyen du chapitre suivi des évêques et de tout le clergé. M. Demany les invita à rentrer dans l'église. Mgr de Montpellier, s'avançant au-devant du commissaire, fit entendre une énergique protestation, au nom de la Constitution et de la liberté des cultes et déclara ne céder qu'à la force. Le commissaire se borna à donner lecture de l'arrêté de Piercot ; les évêques et le clergé rentrèrent dans la cathédrale. Cette scène mémorable a été très exactement reproduite dans un tableau de M. Delpérée, qui fait partie du musée de Liège.

Dans les explications qu'il donnait au conseil communal le 8 mai précédent, Piercot disait : » Depuis quarante années de fonctions communales, j'ai rencontré un grand nombre d'émotions populaires; j'ai traversé des crises, des émeutes et je me suis toujours inspiré, dans ma longue carrière, de la nécessité de faire prévaloir le maintien de l'ordre public; j'ai toujours été fidèle à cette maxime : l'ordre partout, l'ordre avant tout ».

N'ayant pas trouvé, auprès du gouvernement, l'appui sur lequel il comptait pour faire annuler les arrêtés de Piercot, fort, d'autre part, de l'opinion exprimée en sa faveur par les professeurs de droit public des quatre universités du royaume, Mgr de Montpellier résolut de faire appel aux tribunaux. Le 26 janvier 1876, il assigna Piercot et Demany devant le tribunal civil de Liège, en payement d'une somme de 20,000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour avoir « par des actes illégaux et anticonstitutionnels, en violation de l'article 14 de la Constitution, empêché l'exercice et interrompu les cérémonies du culte. »

Cette affaire, portée devant toutes les juridictions, donna lieu à de longs débats ; la cour d'appel de Liège repoussa l'action de l'évêque. Celui-ci se pourvut en cassation et la cour suprême rejeta le pourvoi en déclarant « qu'on ne pouvait considérer comme inconstitutionnelle l'ordonnance d'un bourgmestre qui interdit provisoirement un acte de l'exercice public d'un culte, en se fondant sur l'état des esprits et les nécessités de l'ordre public ». Cet arrêt, rendu le 23 janvier 1879, mit fin au procès.

Ces incidents, connus sous le nom de « l'affaire des processions », furent très commentés dans la presse de tous les partis. Le parti libéral y trouva l'occasion d'une grande manifestation en l'honneur de Piercot et des principes qu'il avait défendus. Un banquet par souscription fut offert au bourgmestre de Liège, dans la grande salle de la Renommée, le 18 décembre 1875. Plus de 1,500 personnes y assistaient. On y remarquait toutes les notabilités du parti libéral, les bourgmestres des grandes villes, des délégués de toutes les associations libérales du pays. Frère-Orban porta le toast à Piercot, qui, « en refrénant, disait-il, l'arrogance sacerdotale, a maintenu les droits imprescriptibles du pouvoir civil qui sont consacrés par la Constitution et qui sont la garantie de l'ordre public ».

Le 8 décembre 1877, quoiqu'il se sentît indisposé, Piercot se rendit à l'Hôtel de ville pour y présider une séance du conseil communal. Au sortir de la séance et à peine rentré chez lui, il fut frappé d'une congestion pulmonaire qui l'emporta pendant la nuit (9 décembre). Le conseil communal, en reconnaissance des services que Piercot avait rendus à la ville de Liège, décida que ses funérailles seraient célébrées aux frais de la ville. Elles eurent lieu en grande pompe, au milieu d'un immense concours de population, le 12 décembre 1877.

Piercot était grand officier de l'Ordre de Leopold, grand cordon de l'Ordre du Christ de Portugal, etc.