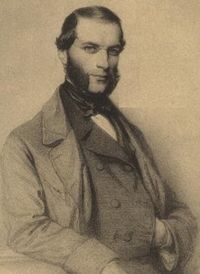

Nothomb Alphonse (1817-1898)

Nothomb Alphonse, Jean, Pierre catholique

né en 1817 à Pétange décédé en 1898 à Pétange

Ministre (justice) entre 1855 et 1857 Représentant 1851 (Neufchâteau) et 1859-1892 (Turnhout) et 1892-1894 (Arlon)Biographie

(Extrait du Journal de Bruxelles, Bruxelles, le 16 mai 1894

Alphonse Nothomb

La mort fauche dans les rangs catholiques et elle semble y vouloir choisir ceux qui, par la robustesse de leur corps et la jeunesse de leur esprit, paraissaient le mieux armés contre elle. Après nous avoir enlevé brusquement Prosper de Haulleville voici qu'elle nous ravit la solide constitution nous faisait espérer le rétablissement prochain.

Il y a plus qu'une banale coïncidence dans la disparition de ces deux figures chères aux catholiques. Ceux que la mort, à peu de jours vient de réunir dans la Vie éternelle étaient liés ici-bas par une affection profonde, inaltérable, datant du jour où ils s'étaient connus. Et cette affection jamais démentie trouvait sa raison et sa constance non seulement dans une commune origine (nos deux chers morts étaient nés dans le grand-duché de Luxembourg), mais dans des qualités, des aspirations, une élévation de vues et une indépendance de caractère qui taisaient du parlementaire et de l'écrivain catholiques deux natures à part dont l'originalité paraissait puisée à la même source généreuse.

Nous avons redit avec émotion, ces jours derniers, tout ce qu'il y avait de noble et d’élevé dans feu Prosper de Haulleville, et notre intention n'est pas de tracer ici un parallèle qui pourrait ne se point soutenir jusqu'au bout. Mais en perdant, si tôt après son compatriote, le grand Luxembourgeois qui vient de s'éteindre à Pétange, nous avons été frappé, plus encore que pendant leur vie, de la haute fraternité qui unissait ces deux esprits.

Alphonse est né le 13 juillet 1817; il allait donc entrer bientôt dans sa quatre-vingt-deuxième année. De taille élevée, robuste quoique un peu grêle, l'attitude décidée, l'œil vif et le regard perçant, ce grand vieillard était de ceux qui pourraient dissimuler leur âge - si la coquetterie à cette époque de la vie ne consistait pas tout justement proclamer ses années. Plusieurs fois déjà la maladie, et aussi l'accumulation des chagrins qui, eux, ne font jamais grâce, avaient tenté d’ébranler la santé de ce vigoureux Luxembourgeois. Mais à peine les bruits alarmants avaient-ils couru sur son état, que l'on annonçait son prochain rétablissement; et, de fait, sa grande silhouette ne tardait pas à réapparaitre à Bruxelles où les travaux du Sénat le trouvaient très assidu.

En ces derniers temps, on apprit qu'il était gravement atteint ; ses amis s'inquiétèrent. Puis les nouvelles arrivèrent meilleures, presque rassurantes, et c'est au moment où on espérait l'annonce de sa guérison que la mort a couché dans le tombeau ce grand et généreux soldat de l'armée catholique.

Il serait téméraire à nous de vouloir en un rapide article et sous le coup de la poignante tristesse qui nous étreint, retracer et apprécier comme elle le mérite la carrière si remplie et si mouvementée du mort éminent que nous pleurons.

S'il fallait, pour mesurer le mérite d'un homme politique, faire le compte des haines, des calomnies, des embûches accumulées contre lui par ses adversaires, la valeur d'Alphonse serait sans rivale, pensons-nous, car nul homme d'Etat ne fut, de la part de ses ennemis, l'objet de plus de basses diatribes et de plus injustes vilenies.

Mais ce serait honorer la mémoire du grand défunt que de la vouloir grandir de la petitesse de ses adversaires; cœur noble et magnanime, il avait lui-même pardonné ; et l'on peut dire que ce chrétien, tant attaqué et tant haï, est descendu dans la tombe sans connaitre l'amertume du ressentiment ni le désir de la vengeance. Il est assez grand par ses œuvres d'ailleurs pour que l'éclat de son nom ne puisse être tributaire des noirceurs de ses ennemis.

Frère de Jean-Baptiste Nothomb - le grand homme d'Etat entré déjà dans l'histoire, Alphonse Nothomb révéla, tout jeune, les solides et brillantes qualités qui en devaient faire, à 38 ans, un ministre de la justice.

A l’âge de 18 ans, il obtenait à l'Université de Gand le diplôme de docteur en droit, avec la plus grande distinction. Attaché au ministère de la justice dès l'année suivante, il se sentit attiré par le barreau et alla exercer à Arlon la profession d'avocat. Son talent d'orateur et de jurisconsulte le mit, tout de suite, en évidence, et le 13 janvier 1839 il fut nommé aux fonctions de substitut près le tribunal de première instance de l'arrondissement où il professait.

C'est en 1842 qu'il fit sa première incursion dans la politique militante. Elu au conSeil provincial du Luxembourg, il y siégea pendant deux années. Mais le pouvoir judiciaire avait trouvé en lui un concours trop précieux pour ne point tacher de se ressaisir de son talent. Le 24 juin 1844, Alphonse fut appelé aux fonctions de procureur du roi près le tribunal de Neufchâteau. Sept ans plus tard il était élu membre de la Chambre par cet arrondissement; mais il n'accepta point ce mandat, et le 2 octobre 1853 il fut appelé à Bruxelles en qualité de substitut du procureur général près la d'appel.

Les affaires Van den Houdelingen et Janssens lui donnèrent l'occasion de mettre en évidence son talent d'orateur et sa dignité de magistrat. La réputation du substitut prit une telle envergure qu'une ordonnance royale du 30 mars appela Alphonse Nothomb au ministère de la justice, dans le cabinet mixte présidé par M. De Decker.

Le jeune ministre répondit aux espérances que l'on avait fondées sur lui ; il laissa, pendant le temps qu'il passa au pouvoir, des actes importants, parmi lesquels le plus célèbre fut la loi relative à la charité qu'une opposition passionnée qualifia du nom de « loi des couvents ».

On se rappelle les événements auxquels donna lieu ce projet défiguré par les adversaires du gouvernement. La politique de grande voirie se déchaina avec violence ; l'émotion, soigneusement entretenue, décida finalement M. De Decker à céder, contre l'avis de MM. Nothomb et Mercier, le pouvoir aux libéraux.

Alphonse Nothomb fit preuve, durant cette période agitée, d'une fermeté et d'une énergie peu communes. Plus exposé que tout autre aux violences d'une populace effrénée, il ne se laissa pas un seul instant conseiller par la peur. Au plus fort de l'agitation, il traversa le Parc où s'était assemblée la multitude, sans manifester la moindre émotion : s'adressant à l'un des individus qui semblait le plus excité, iL lui demanda du feu pour allumer son cigare, puis il continua tranquillement sa route jusqu'à son hôtel. Sa contenance hardie avait intimidé les plus audacieux.

Le ministère ayant démissionné. le jeune ministre de la justice rentra momentanément dans la vie privée. Mais il avait joué un rôle trop considérable pour que cette retraite fût de longue durée. En 1859, les électeurs de Turnhout lui offrirent un mandat. qui fut renouvelé sans interruption jusqu’au 14 juin 1892.

Les adversaires d’Alphonse Nothomb crurent, lorsqu'éclata le désastre financier de Langrand-Dumonceau, qu'ils allaient pouvoir écraser l'auteur de la « loi des couvents », le redoutable parlementaire catholique qu'ils rencontraient devant eux en toutes occasions où la liberté de conscience demandait à être défendue contre des entreprises et des calculs criminels. Jamais homme na fut abreuvé de plus d'insultes ni d’outrages. Le 24 novembre 1871, dans une superbe page d'éloquence indignée, le représentant de Turnhout vengea son nom et sa réputation des accusations et des calomnies dont il avait été l'objet.

Durant trente années, avant la révision de la constitution, Alphonse Nothomb avait préconisé l'abolition du régime censitaire. Confiant dans les sentiments profondément catholiques de la Nation, il eût voulu permettre à tous les Belges d'exprimer leur volonté dans les comices. Ce furent ces idées, exprimées à l'Association conservatrice de Bruxelles, dont il était président, qui furent l'origine du dissentiment qui le sépara, en juin 1892, de ses électeurs campinois.

L'arrondissement d'Arlon envoya siéger à la Chambre, pour la période révisionnelle, l'éminent parlementaire qui eut satisfaction de voir adopter, dans le vote plural, le principe du suffrage universel dont il s'était, depuis plus d'un quart de siècle, constitué l'éloquent défenseur.

En 1894, Alphonse Nothomb fut envoyé au Sénat par le conseil provincial du Luxembourg.

Une seconde ct suprême satisfaction devait lui être donnée à la Chambre haute, en ces dernières semaines : L'homme de la « loi sur les couvents » put voir, avant de mourir, le Parlement belge voter la loi sur les associations professionnelles qui est la consécration des principes si vigoureusement défendus par le ministre de 1857. L'éminent sénateur prononça à ce sujet un discours - son dernier - qui est non seulement une belle page d'éloquence parlementaire, mais une éclatante justification de l'homme d'Etat que fut Alphonse Nothomb.

Mais l'heure nous presse: il faut finir. Nous ne saurions mieux terminer ces lignes trop hâtives qu'en résumant en deux mots le caractère ct la carrière de l'homme éminent que nous venons de perdre : Alphonse Nothomb était ce que l'on est convenu d'appeler un progressiste Son regard clairvoyant se tournait vers l'avenir ; la vigueur de son jugement, la fermeté de sa décision en faisaient une nature supérieure. On peut dire de lui qu'il a vu trop loin et trop juste ; il est dangereux, parfois, de devancer son époque. Mais il a eu, au déclin de sa vie, la souveraine satisfaction et la légitime fierté de voir se réaliser plusieurs des rêves qu'il avait conçus. Ç'a été certes, pour sa grande âme, qui connut les souffrances plus que les joies, une consolation dernière...

Nous ne pouvons oublier, en saluant avec émotion la dépouille d'Alphonse Nothomb, qu'il a fait partie, durant de longues années, du conseil d'administration de notre journal et qu'il a laissé dans notre maison le souvenir d'un esprit élevé et d'un cœur inépuisablement bon. Sa mort est donc pour nous doublement douloureuse, et c'est avec ferveur que nous adressons pour lui nos prières à l'Eternel.

(HENDRICKX Jean-Pierre, Nothomb Alphonse, dans Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1971, t. XXVII, col 609-616)

NOTHOMB (Jean-Pierre-Dominique-Ambroise-Camille-Alphonse), magistrat et homme politique, né à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg) le 12 juillet 1817, y décédé le 14 mai 1898.

Frère du célèbre homme d'Etat Jean-Baptiste Nothomb, son ainé de douze ans, Alphonse Nothomb appartient une illustre famille du Luxembourg. Entré à l'âge de seize ans à l'Université de Gand, il y est reçu docteur en droit avec grande distinction le 4 juillet 1836, après avoir complété sa formation par un séjour à l'Université de Berlin. Peu après, il est attaché au ministère de la Justice à Bruxelles. Dans la capitale, partageant ses studieux loisirs entre la philosophie, la littérature et l'histoire, Alphonse Nothomb passe ainsi quelque temps aux côtés de son frère Jean-Baptiste qui le met en contact avec le monde politique mais lui conseille cependant de s'inscrire au barreau d'Arlon puisque, visiblement, la vie bruxelloise n'exerce aucun attrait sur le futur solitaire de Pétange.

« Isolé dans une grande ville, écrit-il alors à son autre frère, Jean-Pierre, je me trouve dans un état moral difficile à définir. C'est un dégoût, une nonchalance, une torpeur sans bornes, d'esprit et de corps. (…) J'étais né pour la maison. (...) Et maintenant, je suis si loin ! »

Installé à Arlon comme avocat en septembre 1837, Alphonse Nothomb s'affirme très tôt. Dès lors, il entreprend une rapide carrière dans la magistrature : substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance d'Arlon le 13 janvier 1839, il est promu ensuite procureur du roi à Neufchâteau le 24 juin 1844. Enfin, le 2 octobre 1853, il est appelé à Bruxelles pour y remplir les fonctions de substitut du procureur général près la Cour d'appel.

A ce poste, il acquiert très vite une flatteuse réputation. Les qualités qui s'affirment en lui attirent l'attention du barreau, des partis et de la presse, même si elles ne rallient pas l'assentiment général ; qu'on se rappelle, à ce propos, les violentes attaques du polémiste Joseph Boniface (Louis De Fré), reprochant entre autres au magistrat des tendances par trop cléricales dans l'exercice de sa profession.

Ses premières armes politiques, Alphonse Nothomb les fit dans le Luxembourg où, de 1842 à 1848, il représenta le canton d'Arlon au Conseil provincial. Le soin qu'il prit de son mandat, son éloquence et sa belle fierté lui valurent une grande popularité, mais la loi du 26 mai 1848 sur les incompatibilités l'obligea à renoncer au renouvellement de son mandat. Pour des raisons familiales, il préféra en effet garder son siège de magistrat et, en avril 1851, pour le même motif, il ne put accepter la mission de représentant « libéral » que venaient de lui offrir les électeurs de l'arrondissement de Neufchâteau.

Sa véritable carrière d'homme d'État, Alphonse Nothomb va l'inaugurer le 30 mars 1855. A ce moment, en effet, il abandonne la magistrature pour répondre aux sollicitations du roi Léopold Ier qui lui propose, dans le ministère de Pierre de Decker, le portefeuille de la Justice. Précédemment, c'est-à-dire en octobre 1852, le souverain l'avait déjà pressenti pour les mêmes fonctions, mais la combinaison dut être abandonnée : Alphonse Nothomb, convoqué du fond de sa province, arriva trop tard à Bruxelles où, entre-temps, le cabinet de Brouckère-Faider venait d'être formé.

A quelle tendance politique Alphonse Nothomb appartenait-il en 1855 ? La question n'est pas des plus simples. Profondément croyant, mais indifférent aux luttes partisanes, il est défini par Thonissen comme un libéral modéré. Très vite cependant, il se rallia à la Droite. Jusqu'en 1857 d'ailleurs, il n'en était resté écarté que par une dénomination de « libéral » qui prêtait à équivoque.

Pendant le temps qu'il passa dans la formation mixte de Pierre de Decker (que l'on a parfois qualifiée de dernier essai d'un retour à l'unionisme), Alphonse Nothomb se signala comme l'auteur de la loi du 22 mars 1856 incluant dans les cas d'extradition l'attentat contre la vie des souverains étrangers. Mais il est surtout connu pour son projet de loi visant à donner la personnification civile aux fondations charitables et que l'opposition appela la « loi des couvents. » Ce projet, discuté pendant vingt-sept séances à la Chambre à partir du 21 avril 1857 et combattu avec violence par les libéraux comme devant faire revivre la mainmorte, causa la démission du cabinet le 30 octobre 1857', suite aux émeutes de mai dans le pays et aux élections communales d'octobre favorables aux libéraux, du moins dans les villes. En novembre 1857, l'ex-ministre de la Justice rentrait dans la vie privée.

La retraite d'Alphonse Nothomb ne fut toutefois que de courte durée car dix-neuf mois plus tard, lors des élections législatives de juin 1859, il revenait au Parlement comme représentant catholique de l'arrondissement de Turnhout et allait assumer ce mandat sans discontinuité jusqu'en 1892, affirmant d'emblée son influence et jouissant d'un prestige croissant.

Durant ses trente-trois années d'activité parlementaire, Alphonse Nothomb intervint de très nombreuses reprises dans les principales questions débattues à la Chambre. Maitre dans l'art de bien dire (« c'est sans contre. dit notre plus bel orateur » écrit à son sujet en avril 1871 Alexandre Delmer dans son Journal), il soutint Léopold II dans son Œuvre coloniale à propos de laquelle il présenta plusieurs rapports importants. Comme l'atteste son vigoureux discours du 18 février 1868, il se fit très tôt le fervent défenseur de la thèse du service militaire personnel et obligatoire, et devint ensuite le rapporteur attitré du budget de la guerre, des lois sur l'aumônerie et les logements militaires. Il prit aussi part aux nombreuses discussions sur les différents titres du code pénal. Son œuvre écrite à la Chambre est du reste considérable.

Sa carrière politique ne fut toutefois pas des plus calmes ni des plus heureuses : en 1870, notamment, il se vit impliqué dans les affaires du financier Langraad-Dumonceau dont les projets l’avaient séduit.

Cependant, la notoriété d'Alphonse Nothomb a surtout pour cause ses cunceptions d'avant-garde dans l'épineuse question de l'émancipation politique du peuple. Comme en témoignent ses interventions parlementaires des 11 mars 1863, 2 mai 1866, 22 mars 1867 et 20 avril 1871, pour ne citer que les principales, il plaida, l'un des tout premiers dans son parti, en faveur d’une très large extension du droit d vote allant jusqu'au suffrage universel, la meilleure garantie de l'avenir à ses yeux. « Prenez-le ou il vous prendra, disait-il à ses amis politiques, dont il ne craignait pas, du reste, de se séparer sur cet important problème.

Qualifié en 1863 déjà de « progressiste catholique » par le doctrinaire François Laurent, Alphonse Nothomb sera de plus en plus considéré dans la Droite comme le représentant des idées nouvelles : en décembre 1869 est fondée à Bruxelles l'Association pour la réforme électorale dont il est le président ; son rôle dans la constitution de la Jeune-Droite est évident ; il fait partie, avec Auguste Beernaert, Émile de Laveleye et Eudore Pirmez, du comité de la revue La Représentation proportionnelle, mensuel créé à Bruxelles en 1881 en tant qu'organe de l'Association réformiste belge pour l'instauration du système électoral du même nom ; en 1891, il applaudit à la formation de la Ligue démocratique de Georges Helleputte ; en 1892, il fonde, en compagnie d'Alexandre Delmer, un autre démocrate de la première heure, et d'Henry Carton de Wiart, la Ligue nationale du suffrage universel dont les meetinguistes fraternisent avec les socialistes dans les réunions publiques.

Le désir opiniâtre qu'avait Alphonse Nothomb de vouloir rendre les urnes accessibles à tous le conduisit, le 21 février 1892, à donner sa démission de président de l'Association constitutionnelle et conservatrice de Bruxelles (poste qu'il avait occupé une première fois de 1864 à 1872 et ensuite à partir de 1884), ce centre-pilote des milieux catholiques belges au sein duquel brillaient certaines individualités marquantes, tels Charles Woeste, le président de la Chambre Théophile de Lantsheere, les barons Snoy et Jolly, Victor Jourdain du Patriote, mais dont la majorité des membres était réfractaire à une démocratisation trop rapide du suffrage.

Alphonse Nothomb alla jusqu'à déclarer qu'il ne pourrait mener l'opinion catholique de la capitale au combat, lors des prochaines élections pour la Constituante du mois de juin, contre le Paul Janson, auteur de la proposition du 20 novembre 1890 de révision des artiCles 47, 53 et 56 de la Constitution, puisqu'il partageait les idées généreuses de ce dernier sur le droit de vote. Il n'hésita pas, devant ce parterre de catholiques conservateurs, à faire l'éloge du leader progressiste libéral et souhaiter sa réélection prochaine à la Chambre I « Je suis catholique, s'écria-t-il, Monsieur Janson ne l'est pas. C'est tout dire. Mais sur la question électorale, je suis d d'accord avec lui. J'ajoute que, quelle que soit l'opinion que l'on ait des vues politiques de Monsieur Janson, on ne peut méconnaître son grand talent qui doit, à mon sens, lui faire une place au Parlement. Dans cette situation, qui est devenue fausse pour moi, j'ai à remplir un double devoir : de loyauté envers vous, de droiture et de conscience envers moi-même (...) Dans la redoutable bataille que vous allez livrer, vous avez besoin d'un chef dont rien ne puisse paralyser l'action. La mienne le serait. » (Voir le texte entier de cette déclaration dans la brochure que Nothomb fit paraître à Bruxelles en mars 1892 sous le titre : Explications).

Cette décision hardie fut très mal accueillie par la Droite dont la presse, derrière Le Patriote et Le Bien Public, cria au scandale et parla de trahison et de lâcheté. Seul, parmi les gazettes catholiques, Le Journal de Bruxelles soutint le président démissionnaire, qui faisait, il est vrai, partie de son conseil d'administration. Alphonse Nothomb perdit dès lors la confiance de ses électeurs de Turnhout qui, réfractaires également à sa politique militaire, lui signifièrent sur-le-champ son congé.

Il ne briguera aucune candidature aux élections législatives pour la Constituante du 14 juin 1892, mettant ainsi un terme, qu'il croyait définitif, à trente-trois ans de présence parlementaire ininterrompue.

Pourtant. la révision constitutionnelle, centrée sur la démocratisation du droit de vote, ne se fera pas sans Alphonse Nothomb. En effet, après une heure de désarroi, le vieux lutteur accepta, sollicité par le groupe de L'Avenir Social, de se présenter Arlon, le 16 juillet 1892, où une élection partielle devait avoir lieu par suite du décès du libéral Victor Tesch, son proche parent, qui avait tenu ce siège depuis 1848. Vainqueur inattendu après une rapide campagne appuyée notamment par Godefroid Kurth et le clergé local, Alphonse Nothomb reprenait place au Parlement.

Sa rentrée politique fit sensation mais, retenu fréquemment dans son Luxembourg natal par des situations familiales douloureuses (décès de son épouse, née Pescatore d'une famille italienne, et de l'un de ses fils), il ne put faire à la Constituante que de fugitives apparitions. Son éloignement de la scène politique ayant sans doute découragé ses électeurs, il ne fut pas réélu lors du premier scrutin au système plural le 18 octobre 1894, victime, par un ironique coup du sort, de ce singulier suffrage universel qu'il avait défendu depuis toujours I

Le Conseil provincial du Luxembourg le choisit néanmoins le 12 novembre suivant pour le représenter à Bruxelles comme sénateur, fonction qu'il assuma jusqu'à sa mort.

Alphonse Nothomb était ministre d'État depuis le 16 juin 1884. Il était également docteur honoris causa de L'Université catholique de Louvain.