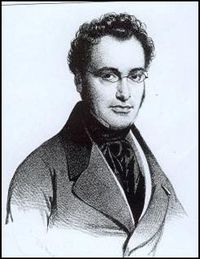

Lebeau Joseph (1794-1865)

Lebeau Joseph, Jean, Louis libéral

né en 1794 à Huy décédé en 1865 à Huy

Ministre (affaires étrangères et justice) entre 1831 et 1841 Représentant 1831-1833 (Huy) et 1833-1848 (Bruxelles) et 1848-1864 (Huy) Congressiste élu par l'arrondissement de HuyBiographie

(Extrait de : A. FRESON, dans Biographie nationale de Belgique, t. XI, 1891, col. 503-517)

LEBEAU (Joseph), l'homme d'Etat le plus considérable de la révolution belge et de la première moitié du règne de Léopold 1er, est né à Huy, le 3 janvier 1794. Son père, un petit orfèvre sans fortune, le destinait à l'état ecclésiastique, et le plaça vers l'âge de sept ans, chez un de ses oncles, curé de Hannut.

Mais Joseph Lebeau n'avait pas la vocation ; il revint à Huy au bout de quelques années, et obligé, pour vivre, d'entrer dans l'enregistrement, il trouva le moyen de prendre ses inscriptions à la faculté de droit de l'université de Liège. Lebeau raconte, dans ses souvenirs, qu'il fit sans goût ses études de droit ; il fut même ajourné à son examen de docteur. Il exerça la profession d'avocat à Huy d'abord, puis à Liège, où il fit son stage chez M. Teste, le futur ministre de Louis- Philippe, alors réfugié en cette ville. Ses débuts furent heureux, surtout dans la plaidoirie criminelle ; cependant, vers le commencement de 1824, cédant à ses goûts pour l'étude des questions politiques, il abandonna le barreau pour la presse. Il fonda, avec Paul Devaux, les deux Rogier et Van Hulst, le Mathieu Laensberg, qui parut à Liège, le 1er avril 1824. Quelques mois plus tard, M. Lignac, depuis directeur de la régie du chemin de fer de l'Etat, entra dans cette association comme rédacteur et éditeur.

Le Mathieu Laensberg fut un succès. Destiné d'abord à n'être qu'un journal populaire, le Mathieu Laensberg, entraîné par les événements, ne tarda pas à devenir le véritable organe de l'opposition constitutionnelle des provinces belges. L'éloquence de Lebeau, la haute raison, la puissante logique de Paul Devaux, la hardiesse des principes politiques qu'ils défendaient, la fantaisie et l'esprit de Charles Rogier, l'érudition de Van Hulst, enfin la collaboration de J.-B. Nothomb, de F. Rogier, de Teste, de Hennequin et d'autres, tout cet ensemble en fit, de 1824 à 1830, un journal de tout premier ordre et qui se relit encore avec grand intérêt. Les rédacteurs du Mathieu Laensberg, devenu le Politique, en 1828, appartenaient tous à l'opinion libérale, mais ils savaient trop bien que l'opposition du Sud ne pouvait arriver au but qu'elle poursuivait que par l'union la plus étroite et l'abandon systématique de toute question de parti. Aussi ne trouve-t-on aucune trace, dans le Mathieu Laensberg, de polémique religieuse. Il faut à tout prix l'union de tous les Belges, libéraux et catholiques. En juillet 1828 ont lieu, au sein des conseils provinciaux, les élections pour le renouvellement partiel de la seconde chambre. A Liège, les indépendants sont en majorité, mais ils sont divisés en catholiques et libéraux.

Le Mathieu Laensberg propose un candidat catholique et un candidat libéral, et il adjure tous les indépendants de voter pour les deux candidats de l'opposition. Malheureusement, quatorze indépendants, dont douze catholiques, n'acceptèrent pas cette transaction, et un des candidats de l'administration fut élu au premier tour de scrutin avec le candidat catholique indépendant. Le Mathieu Laensberg, vaincu, ne fit entendre ni plainte, ni récrimination : l'union est indispensable, et elle doit se faire, malgré tout. La célèbre brochure de De Potter, sur l'union des catholiques et des libéraux, est de juin 1829. Le Politique l'approuva. Il y avait longtemps que cette union existait déjà à Liège, grâce à Lebeau et à son ami le comte d'Oultremont, chef du parti catholique. Jusqu'en 1830, Lebeau ne cessa de demander avec énergie le redressement des griefs, des changements dans le personnel du ministère et dans, la politique gouvernementale ; mais jamais il n'y eut une pensée de révolution ni dans ses articles, ni dans la brochure qu'il publia dans les premiers mois de 1830 et qui fit beaucoup de bruit en Belgique : « Observations sur le pouvoir royal ou examen de quelques questions relatives aux droits de la couronne dans les Pays-Bas ». Jamais Lebeau ne songea un seul instant à demander la séparation des provinces du Sud et des provinces du Nord ; il comprenait trop bien les immenses avantages économiques qui résultaient pour nous de notre union ave la Hollande, pour s'exposer à les rendre de gaieté de cœur, sans compensation possible. Aussi la révolution belge le surprit ; il ne l'attendait pas, il ne la désirait pas.

Au moment où la révolution éclatait à Bruxelles, le Politique était poursuivi devant le tribunal correctionnel, à la suite d'ordres venus de Bruxelles. Raikem devait plaider pour le Politique ; mais, à la suite des troubles de Bruxelles, l'affaire fut remise et finalement n'eut pas de suite. Pendant que Rogier partait pour Bruxelles à la tête des volontaires liégeois, Joseph Lebeau resta à Liège, prêchant le calme dans son journal. Il fit partie de la commission de sûreté organisée par le gouverneur de la province de Liège, Sandberg, et composée de membres de l'opposition. Immédiatement après l'installation du gouvernement provisoire, il fut nommé avocat général près la cour d'appel de Liège. En même temps, il fut élu membre du Congrès national par l'arrondissement de Huy et désigné par le gouvernement, avec Devaux et J.-B. Nothomb, pour faire partie du comité chargé de la rédaction d'un projet de constitution. Le Congrès national se réunit le 10 novembre. Lebeau y prit immédiatement une des premières places comme orateur et comme homme d'Etat ; c'était un des chefs du parti doctrinaire et certainement son orateur le plus écouté.

Il prit la plus grande part aux débats sur la Constitution. Sur deux points seulement, le Congrès ne se rallia pas à son opinion. Lebeau, comme tout le parti doctrinaire, était alors enthousiaste de la Constitution anglaise. Aussi, dans le projet de constitution que la commission de rédaction avait présenté au Congrès, et qui était l'expression des idées politiques de ce parti, le Sénat, héréditaire ou viager à volonté, devait-il être nommé par le chef de l'Etat. Malgré les efforts de Lebeau, le Congrès refusa de donner au roi la nomination des membres du Sénat. Ce système écarté, Lebeau fit prévaloir le système qui a pris place dans notre Constitution. D'autre part, Lebeau aurait voulu interdire absolument l'intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires du culte. Le Congrès, on le sait, admit une exception au principe, en interdisant de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil.

Mais la question extérieure, que le gouvernement provisoire avait à résoudre, en même temps que le Congrès national avait à voter une Constitution, présenta plus de difficultés. Deux partis s'étaient formés immédiatement au sein du Congrès, le parti français, dont certains membres voulaient la réunion pure et simple de la Belgique à la France, mais dont le plus grand nombre se bornait à demander pour roi Louis-Philippe ou l'un de ses fils, et le parti antifrançais, ou, comme disaient ses adversaires, le parti doctrinaire, dont les chefs les plus connus étaient Lebeau et Devaux.

Le parti français, à la tête duquel se trouvaient le gouvernement provisoire et le baron Surlet de Chokier, avait une grande majorité au Congrès. Le gouvernement provisoire avait commis une première faute en adhérant purement et simplement au premier protocole : c’était reconnaître à la conférence, c'est-à-dire aux puissances qui, en 1814, avaient créé le royaume des Pays~Bas, un droit d'intervention qu'on n'aurait jamais dû admettre ; c'était ensuite perdre volontairement tous nos avantages militaires. « Pendant six mois que vous avez été ministre », devait un jour dire durement, mais justement, Lebeau, s'adressant à Gendebien, « vous avez, non pas empêché la guerre, non ; mais, commencée qu'elle était, et sous les meilleurs auspices, vous l'avez arrêtée ; vous avez signé un armistice ruineux pour la Belgique, et je le déclare, en fait de mystification, l'acceptation de la suspension d'armes en est le sublime ». (Séance du Congrès du ler juin 1831).

Pendant les quatre mois qui suivent l'acceptation du premier protocole, on voit le gouvernemen1 provisoire se débattre en vain contre les conséquences de cette première faute.

Inutile de parler ici de cette série de protocoles qui aboutirent au désastreux traité du 20 janvier, connu sous le nom de Bases de séparation ; la question des limites y était tranchée tout à l'avantage des Hollandais. .

Cependant il fallait s'occuper du choix d'un chef de l'Etat. Malgré les refus de Louis-Philippe et l'accueil plus que réservé du ministère français, le gouvernement provisoire s'obstinait à vouloir fixer le choix du souverain futur de la Belgique sur un prince français. Le provisoire nous tuait. Lebeau, qui voyait notre situation en Europe de plus en plus compromise, chercha une solution de la question diplomatique dans le choix rapide d'un souverain. Il présenta le duc de Leuchtenberg, le fils aîné d'Eugène de Beauharnais, dont le nom, à peine prononcé en Belgique, devint immédiatement populaire. Le général Sébastiani, interrogé sur les intentions du gouvernement français en face de cette candidature, déclara que jamais la France ne reconnaîtrait le duc de Leuchtenberg. Mais Sébastiani fut obligé, pour ne pas compromettre sa position ministérielle, de désavouer ce qu'il avait dit à ce sujet, et le baron de Stassart put conclure des explications données au Congrès, que le gouvernement français ne songeait pas à exclure le duc de Leuchtenberg du trône de Belgique. Deux jours après, le 19 janvier, Lebeau proposa au Congrès un décret constitutionnel appelant au trône le duc de Leuchtenberg. Invité à développer sa proposition, Lebeau prononça en faveur de son candidat un plaidoyer magistral. Malheureusement, le parti français parvint à faire remettre l'élection au 28 janvier, pour permettre aux commissaires belges à Paris de prendre, auprès du gouvernement français, des renseignements sur tout ce qui pouvait être relatif au choix d'un chef de l'Etat. Ce fut une grande faute ; le gouvernement du roi Louis-Philippe, ne trouvant pas d'autre moyen de faire échouer le duc de Leuchtenberg, fit déclarer par ses agents à Bruxelles, que le duc de Nemours serait autorisé à accepter la couronne de Belgique s'il était élu. Le gouvernement provisoire se contenta de promesses vagues ; et, le 3, février, le due de Nemours fut élu roi de Belgique. On sait ce qui suivit ; Louis-Philippe refusa le trône de Belgique pour le duc de Nemours ; le gouvernement provisoire dut se retirer devant l'impopularité où il était tombé, Surlet de Chokier fut nommé régent, et, la Constitution, terminée depuis le 7 février, fut mise en vigueur. Le régent forma son ministère des présidents des comités ou des commissaires du gouvernement provisoire. Tous acceptèrent ; ce ministère dura vingt-deux jours. Le deuxième ministère du régent fut formé le 26 mars. Lebeau y prenait les affaires étrangères ; Devaux en faisait partie comme ministre d'Etat ; c'était l'arrivée aux affaires des chefs du parti antifrançais.

Ce ministère Lebeau-Devaux sauva la révolution. La situation était terrible. La prolongation du provisoire, les déceptions diplomatiques, le manque de confiance dans le gouvernement, l'incertitude du lendemain, avaient pour ainsi dire ruiné le commerce et l'industrie. L'armée était dans un état déplorable ; le parti orangiste relevait hardiment la tête ; des troubles avaient éclaté à Bruxelles, à Liège, à Anvers et dans d'autres villes ; la garde civique ne pouvait ou ne voulait pas les réprimer ; c'était le commencement de l'anarchie.

A l'extérieur, notre situation était encore plus précaire et plus menaçante.

La Hollande avait adhéré aux Bases de séparation des 20 et 27 janvier, et la conférence, irritée contre nous, impatientée, désespérant de nous voir adhérer aux protocoles, n'était que trop disposée à chercher une autre solution de la question belge ; le moment était arrivé où l'on pouvait parler tout haut du partage de la Belgique. Lebeau comprit que, la guerre étant devenue impossible, nous ne devions plus rien attendre que de la conférence. Lebeau résolut donc de forcer la conférence à réviser les Bases de séparation, et, pour se rendre l'Angleterre favorable, il ouvrit des négociations avec le prince Léopold de Saxe-Cobourg et lui proposa la couronne de Belgique. Le prince répondit que son acceptation était impossible tant que la question des limites n'était pas définitivement tranchée, et que la Belgique n'était pas reconnue. Mais cette offre fit une impression favorable sur la conférence ; celle-ci déclara qu'elle allait ouvrir une négociation pour faire obtenir le Luxembourg à la Belgique, moyennant une indemnité.

En présence de cette nouvelle attitude, Lebeau fit procéder à l'élection ; le 4 juin, après deux jours de discussion, le Congrès élut le prince Léopold roi des Belges, par 152 voix sur 196 votants, Le Congrès nomma, séance tenante, une députation chargée de notifier au prince le décret d'élection. De son côté, Lebeau envoya à Londres Devaux et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Nothomb, pour y négocier avec la conférence un traité définitif qui pût être voté par le Congrès et permettre ainsi au prince Léopold d'accepter la couronne de la Belgique. Ces négociations aboutirent. Le 21 juin, la conférence, d'accord avec les commissaires belges et le prince Léopold, signa le traité des XVIII articles, et le lendemain, le prince Léopold reçut la députation du Congrès. Il accepta la couronne de Belgique, à condition que le traité des XVIII articles fût ratifié par le Congrès. La discussion publique sur les XVIII articles commença au Congrès le 1er juillet. Malgré des différences très sensibles, incontestables, entre les Bases de séparation et les XVIII articles, le nouveau traité avait été accueilli en Belgique par des cris de rage. Les orangistes, les républicains, le parti français, les intransigeants s'unirent pour soulever dans le peuple une agitation qui dégénéra en désordres sur plusieurs points du pays. C'est surtout sur Lebeau que s'acharnaient les colères et les haines. Injures, calomnies, menaces anonymes, il n'est pas d'infamie dont on n'ait cherché à l'accabler. Sa sécurité personnelle même était menacée ; il ne pouvait plus se rendre au ministère que la nuit, toujours escorté ; malgré toutes les précautions prises, deux fois la police dut le prévenir qu'elle ne répondait plus de sa vie. Une nuit, il fut obligé de déloger avec toute sa famille, ayant été averti par l'un de ses adversaires du Congrès qu'un complot se tramait contre lui. .

La discussion dura neuf jours. Les premières séances furent marquées par des désordres scandaleux. A mesure que la discussion avançait, les partisans des XVIII articles perdaient de plus en plus courage. Les discours de Devaux et de Nothomb firent peu d'impression ; leur arguments venaient se briser contre l'éloquence passionnée des députés du Limbourg. Lebeau parla le 5 juillet : « L’incident le plus remarquable de cette longue et orageuse discussion », dit un témoin oculaire, Charles White, secrétaire de lord Ponsomby, « fut le célèbre discours de M. Lebeau. Jamais le pouvoir de l'éloquence et du talent sur les sophismes et les déclamations ne fut plus puissamment démontré. Aux raisonnements les plus concluants, aux arguments politiques les plus élevés, l'orateur joignait une facilité et une pureté de diction dignes des plu beaux jours du Parlement anglais. Son effet fut vraiment magique. Les tribunes, naguère turbulentes, étaient comme fascinées. La Chambre tout entière écoutait avec la plus profonde attention, et si le ministre fut quelquefois interrompu, ce ne fut que par des exclamations d'approbation et par des applaudissements... A peine M. Lebeau eut-il terminé, qu'un tonnerre universel d'applaudissements éclata dans toutes les parties de la Chambre. Les hommes poussaient des acclamations, les femmes agitaient leurs mouchoirs, et les députés, même les adversaires les plus violents du ministre, s'élançaient au pied de la tribune pour le féliciter. Plusieurs témoins versaient des larmes d'émotion... » Ce discours sauva la Belgique ; la discussion dura encore pendant quatre jours, mais le résultat ne faisait plus le moindre doute. Le 9 juillet, les préliminaires de paix en XVIII articles furent adoptés, aux applaudissements de la salle et des tribunes, par 126 voix contre 70. Immédiatement après, Lebeau fut nommé, par 136 voix, membre de la députation chargée d’annoncer au prince Léopold le vote des XVIII articles. Le lendemain, Lebeau et Devaux, ayant jugé, dit le Moniteur, qu'ils avaient atteint le but en vue duquel ils étaient entrés au ministère, donnèrent leur démission de ministres.

Lebeau a raconté, dans ses Souvenirs personnels, son voyage à Londres ; il accompagna Léopold 1er jusqu'à Bruxelles. Quelques jours après l'inauguration du roi, de Sauvage et Barthélemi s'étant retirés du ministère, le roi demanda à Lebeau de constituer un nouveau cabinet. Lebeau accepta cette mission, mais il refusa de faire partie du ministère ; il refusa également l'ambassade de Londres. Dès que le ministère fut constitué, il retourna à Liège reprendre ses fonctions d'avocat général. Le 2 août, le roi arriva à Liège ; le soir, il fit appeler Lebeau. Le roi venait de recevoir une lettre du général Chassé, en date du 1er août, dénonçant l'armistice pour le 4, à neuf heures et demie du soir, conformément à la convention du 5 novembre 1830 réglant la suspension d'armes entre la citadelle et la place d'Anvers, Léopold 1er n'avait pas de ministre avec lui à Liège ; Lebeau, qui n'avait pas d'illusions sur la situation réelle de l'armée belge, offrit au roi, quoique ne faisant pas partie du conseil des ministres, de prendre sur lui la responsabilité de donner à l'ambassadeur belge, à Paris, l'ordre de demander au gouvernement français d'intervenir à main armée contre la Hollande. Le roi ayant accepté, Lebeau écrivit immédiatement aux envoyés belges à Paris et à Londres ; le soir même, le roi et Lebeau partirent pour Bruxelles ; le 4, Lebeau fut nommé membre du conseil des ministres sans portefeuille. Le 26 août, dès que les Hollandais eurent quitté la Belgique, Lebeau donna sa démission de ministre et retourna à Liège. Les élections pour la Chambre eurent lieu le 8 septembre. Lebeau fut élu à Huy et à Bruxelles ; il opta pour Huy, sa ville natale. Lebeau échangea sa place de premier avocat général contre celle de conseiller à la cour d'appel, moins rétribuée, mais inamovible, lui laissant, par conséquent, plus d'indépendance vis-à-vis du pouvoir. Ce fut presque malgré lui qu'un an après, Lebeau fut amené à prendre un portefeuille dans une nouvelle combinaison ministérielle.

La Belgique avait été vaincue ; elle fut sacrifiée. La conférence revint sur le traité des XVIII articles ; le 15 novembre, dans un nouveau traité, dit des XXIV articles, elle donna à la Belgique ses limites actuelles. On lui enlevait la partie du Limbourg qui se trouve sur la rive droite de la Meuse et la moitié du Luxembourg. La campagne du mois d'août avait dissipé bien des illusions. Les Chambres belges votèrent une loi autorisant le chef de l'Etat à accepter les XXIV articles. La Hollande refusa de les accepter ; la conférence, toujours fort indulgente quand il s'agissait de la Hollande, déclara qu'elle allait ouvrir de nouvelles négociations.

Le ministère belge refusa d'entamer toutes espèces de négociations avant l'évacuation réciproque des territoires qui devaient changer de domination en vertu des XXIV articles. Le cabinet de La Haye, voyant le ministère belge dans une impasse, changea d'attitude et d'arrogant se montra conciliant. En présence des difficultés de la situation, extérieure, de Meulenaere quitta le ministère. Le général Goblet, pensant avec raison que les dispositions conciliantes de la Hollande n'étaient qu'une nouvelle comédie, prit le portefeuille des affaires étrangères, pria les autres ministres de rester à la tête de leurs départements comme simples commissaires, et se trouvant ainsi seul ministre responsable, il envoya à notre ambassadeur à Londres pleins pouvoirs pour ouvrir une négociation directe avec les plénipotentiaires hollandais. La Hollande reprit son attitude arrogante et la conférence reconnut la nécessité de mesures coercitives (1er octobre 1832). Le général Goblet resta seul ministre responsable pendant plus d'un mois. Il tâchait en vain de constituer un cabinet ; Lebeau refusait d'en faire partie ; ce ne fut qu'après de longues négociations que le général Goblet le convertit à ses idées et lui prouva l'impossibilité où il était de les faire triompher seul. Lebeau comprit que la retraite du général Goblet serait désastreuse en ce moment, et dès lors il n'eut plus d'hésitation. Il sacrifia sa place de conseiller à la cour d'appel de Liège. Le cabinet fut constitué le 20 octobre. ; Lebeau prit la justice, et Rogier l'intérieur.

L'armée française entra en Belgique le 15 novembre, et alla mettre le siège devant la citadelle d'Anvers. Les Chambres belges s'étaient réunies l'avant-veille. La politique extérieure du ministère fut si vivement attaquée à la Chambre, que le cabinet tout entier donna sa démission le 26 novembre. MM. de Theux et Fallon ayant vainement essayé de constituer un nouveau cabinet, le roi pria, le 16 décembre, les ministres démissionnaires de reprendre leurs portefeuilles. Anvers capitula le 23 décembre, la citadelle fut remise à l'armée belge et les Français évacuèrent la Belgique. Mais la flotte anglo-française continua à bloquer les ports de la Hollande, et l'embargo sur les navires saisis fut maintenu. Ces mesures coercitives ne furent levées que par la convention du 21 mai 1833, conclue entre la Hollande, d'une part, la France et l'Angleterre, de l'autre. La Hollande s'engageait à suspendre les hostilités contre la Belgique et à laisser la navigation de l'Escaut complètement libre jusqu'à la conclusion d'un traité définitif entre la Belgique et la Hollande.

Cette convention du 21 mai était un triomphe pour la diplomatie du ministère belge. La suspension d'armes indéfinie était la reconnaissance en fait de notre indépendance. Le territoire belge n'était pas, sans doute, complètement évacué, car les Hollandais gardaient la possession de deux forts situés au nord d'Anvers ; mais, d'autre part, nous gardions la possession des parties du Limbourg et du Luxembourg attribuées à la Hollande par le traité des XXIV articles, et nous n'avions pas à payer notre part des dettes du royaume des Pays-Bas.

En somme, nous n'avions plus aucun intérêt à hâter la conclusion d'un traité définitif.

A la suite d'un nouveau vote hostile au cabinet, la Chambre des représentants avait été dissoute. Les catholiques ayant fait échouer Lebeau à Huy, celui-ci fut élu représentant pour Bruxelles, et le resta jusqu'en 1848. La nouvelle Chambre montra plus de sens politique, Le vote de l'adresse au roi, puis, peu après, le rejet de la proposition de Gendebien de mettre Lebeau en accusation, pour avoir accordé au gouvernement français l'extradition d'un banqueroutier réfugié en Belgique, furent d'éclatants triomphes pour le ministère.

On était alors au mois d'août 1833. Après trois années de crises ; on avait enfin un ministère qui, sûr d'une forte majorité dans les Chambres, inspirait à tous la confiance ; aussi, grande fut la surprise quand, le 1er août 1834, Lebeau et Rogier vinrent annoncer à la Chambre qu'ils se retiraient du cabinet.

Les causes de la chute du ministère de 1832 n'ont été bien connues que par la publication des Souvenirs personnels de Joseph Lebeau. De Meulenaere et de Theux n'avaient quitté le pouvoir qu'avec peine, en présence des difficultés extérieures. Ces difficultés aplanies, ils regrettèrent leur portefeuille. D'autre part, le ministère avait jugé nécessaire de sacrifier le ministre de la guerre, le général Evain, bon administrateur et honnête homme, mais qui montrait une faiblesse déplorable en face des intrigues orangistes. Le roi refusa de se séparer de son ministre de la guerre ; dès lors, les rapports entre Lebeau et Rogier, d'une part, le roi, de l'autre, devinrent assez tendus.

Lebeau et Rogier ayant appris que de Meulenaere et de Theux étaient assez souvent reçus au palais, en audience particulière, et qu'on s'y occupait de changements ministériels, demandèrent au roi des explications qui confirmèrent plutôt qu'elles ne détruisirent leurs renseignements, et ils remirent immédiatement leur démission.

La crise ministérielle fut courte ; le nouveau ministère était d'ailleurs combiné d'avance. La chute du ministère de 1832 fut un grand malheur pour la Belgique ; les déplorables événements de 1839 ne devaient que trop le prouver.

Rogier reprit le gouvernement de la province d'Anvers. Lebeau, vivement sollicité par ses successeurs, demanda le gouvernement du Hainaut qui semblait devoir être bientôt vacant ; on fit des difficultés. Lebeau déclina toute nouvelle offre et se rendit à Spa, où il lut dans le Moniteur, deux mois après, sa nomination au poste de gouverneur de la province de Namur, qu'il accepta.

A la suite de la retraite de Ernst et d'Huart, en 1839, il demanda et obtint l'ambassade de Francfort, qu'il dut bientôt quitter, n'ayant pas de fortune personnelle et le traitement insuffisant, revint en Belgique en décembre 1839, et reprit ses fonctions de gouverneur ; le 14 mars 1840, il vota avec Rogier contre le gouvernement dans la question Vander Smissen. Immédiatement après le vote, ils donnèrent leur démission de gouverneur ; de son côté, le cabinet se retira. Chargé de constituer le nouveau ministère, Lebeau porta son choix sur Rogier, Liedts, Leclercq et Buzen. Pour la première fois en Belgique, le ministère était composé d d'hommes du même parti politique. Lebeau explique, dans ses Souvenirs personnels, à la suite de quelles circonstances si le cabinet ne comprit aucun ministre de la droite, quoique ce fût sur le centre. droit que Lebeau eût surtout l'intention de s'appuyer, la gauche n'ayant montré, jusque-là, aucune des qualités nécessaires à un parti gouvernemental. Lebeau ne comptait pas avec l'ambition froissée du comte de Theux. A peine le ministère s'était-il formé que de Theux, entraînant une grande partie de la droite, commença une opposition systématique, puérile et tracassière, qui mit le ministère, dès ses premiers pas, sans une singulière situation. En présence de cette opposition inattendue, la gauche, montrant autant d'adresse que de désintéressement, et d'ailleurs transformée par la disparition de Gendebien et d’Ernst, se rallia unanimement autour du ministère ; quelques jours avaient suffi pour créer dans la Chambre un parti libéral et un parti clérical, séparés par un tiers parti encore fidèle à l'union, qui décidait de la majorité, et qui devait bientôt disparaître, sous les coups des deux grands partis. Le ministère se trouvant donc en face d’une droite hostile et d'un centre indécis. ne pouvait vivre qu'à force de ménagements.

Les articles imprudents de Paul Devaux, dans la Revue nationale, furent la cause de sa chute. Le ministère venait, dans un vote politique, d'obtenir à la Chambre dix voix de majorité. D'autre part, le Sénat vota, par vingt-trois voix contre dix-neuf, une adresse au roi, lui demandant, à mots couverts, la révocation des ministres. Les deux Chambres se trouvaient donc en désaccord. Lebeau, dans un mémoire au roi, chef-d'œuvre de raison politique, demanda la dissolution des deux Chambres, ou tout au moins du Sénat. Certes, si jamais la dissolution d'une Chambre fut logique et nécessaire, c'était bien celle du Sénat, après l'acte irrégulier et inconvenant qu'il venait de poser. Léopold 1er refusa pourtant. « Sire, c'est un déni de justice », s'écria Lebeau. Le ministère donna sa démission ; le centre se réunit à la droite ; ce fut le signal d'une lutte qui devait se continuer pendant six ans, que Lebeau, Devaux et Rogier, dans la Revue nationale et à la tribune, dirigèrent avec autant de talent que de persévérance, et qui se termina, en 1847 par le triomphe de cette politique libérale qui devait occuper le pouvoir pendant vingt et une années, presque sans interruption. Lebeau ne voulait plus du pouvoir. Il fut un énergique défenseur des ministères de 1847, de 1852 et de 1857.

E'n 1842-1843, il écrivit deux articles dans la Revue nationale : « De quelques erreurs de l'opinion catholique » (t. VI, p. 312), et « Où le clergé va-t-il ? » (t. VIII, p. 81), où il combattait énergiquement l’intrusion du clergé dans la politique, En 1848, à la suite de la dissolution des Chambres, il se présenta à Huy et redevint le représentant de sa ville natale.

En 1852, le ministère de 1847 ayant cru devoir se retirer à la suite des élections, le roi offrit le pouvoir à Lebeau ; Celui-ci refusa. Il écrivit sous le titre de : La Belgique depuis 1847, quatre lettres pour défendre le parti libéral contre les attaques injustes de ses adversaires. Ces lettres furent suivies de huit autres Lettres aux électeurs belges, dont la première est datée du 5 décembre 1852 et la dernière de juillet 1857. Le 12 novembre 1857, Lebeau fut nommé ministre d'Etat. Il continuait à prendre la plus grande part aux travaux législatifs et. s'occupait à rédiger ses Souvenirs personnels. La maladie dont il était atteint l'obligea à passer l'hiver de 1862-1863 à Cannes ; la situation politique l'empêcha d'y retourner l'année suivante : On sait que la majorité libérale était réduite à une voix, et Lebeau resta à son poste. Aux élections suivantes, Lebeau déclara que l'état de sa santé ne lui permettait pas d'accepter un nouveau mandat. Il se retira à Huy, où il mourut, le 19 mars 1865. La Chambre des représentants décida que son portrait serait placé dans la galerie du palais de la Nation. La ville de Huy a élevé une statue à l’orateur éloquent, à l'homme d'Etat dont le rôle a été si considérable, dont la vie est un exemple de modestie et de désintéressement.

Armand Freson. »

Voir aussi ses Souvenirs personnels, paru à titre posthume (1883) et disponible sur le présent site (rubrique Documentation)