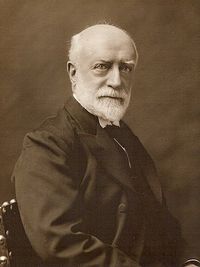

Feron Emile (1841-1919)

Feron Emile, Joseph, Antoine libéral

né en 1841 à Bruxelles décédé en 1919 à Bruxelles

Représentant 1880-1884 et 1892-1894 et 1900-1912 , élu par l'arrondissement de BruxellesBiographie

(Extrait de La Dernière Heure, le 2 janvier 1919)

M. Emile Feron, ancien député de Bruxelles, ancien conseiller communal de Saint-Gilles, vient de mourir à l’âge de 78 ans. Avec lui disparaît une des plus intéressantes figures de nos luttes politiques. Son éloquence ardente et passionnée, sa vision nette des choses, en avaient fait un homme de premier pian.

Il fut, avec Paul Janson, Victor Arnould, un des champions du Suffrage Universel ; coïncidence heureuse, il a pu, en quelque sorte, assister à son avénement avant de fermer les yeux.

M. Emile Feron avait été élu député de Bruxelles en 1884, éliminé en 1884, il fut réélu en 1892. Après avoir siégé à la Constituante, son étoile politique subit une éclipse de 1894 à 1900, date à laquelle il rentra au Parlement jusqu'en 1912, heure de sa retraite.

Son dernier discours à la Chambre avait eu pour but de modifier la loi qui interdit l’accès du barreau aux femmes. Il avait promis à Mlle Marie Popelin cette suprême mais vaine intervention.

M. Emile Feron avait créé la société « La Libre Pensée » et la « Ligue de l’Enseignement. » Son nom reste attaché à toutes les œuvres vde progrès et d'émancipation.

(Extrait de L’Indépendance belge, du 2 janvier 1919)

Un vétéran des luttes libérales, M. Emile Feron, vient de disparaître. M. Emile Feron, terrassé depuis peu par la maladie, est mort au milieu de l’affliction des siens, et des regrets unanimes de ceux qui l’ont connu.

Ceci n’est pas une vaine formule. M. Emile Feron était essentiellement sympathique, par la diversité de ses connaissances, l’étendue de son talent, la fermeté et la probité de son caractère. C’était un homme dont certains ont pu assurément discuter les idées ou combattre les principes, mais dont personne n’a jamais contesté l’idéal élevé et le noble désintéressement.

Emile Feron fut l’un des artisans les plus vaillants et les plus tenaces de la démocratie belge, et il y a quelque tristesse à constater qu’il s’en va au moment où le suffrage universel, dont il fut pendant toute sa vie un ardent protagoniste, avec Paul Janson, à qui le liait une durable et touchante amitié, va enfin être consacré dans nos lois sous la forme de l’égalité absolue du droit de suffrage.

Né le 11 juin 1841 à Bruxelles, il avait fait ses études à notre Université et était inscrit au barreau de la capitale depuis 1863. Il plaida beaucoup et jouissait parmi ses confrères d’une haute réputation que justifiaient la droiture de son caractère et l’aménité de ses relations. Mais il était avant tout un polémiste, plein de feu, mais aussi de conscience. Il fonda avec quelques-uns de ses amis politiques la « Réforme ». Il y entreprit, avec Georges Lorand et d’autres, des campagnes retentissantes, parmi lesquelles il faut signaler celles qui tendaient à assurer la réalisation du suffrage universel, l’établissement de la représentation proportionnelle et l’instauration du service personnel et obligatoire par la nation armée, calquée sur le système suisse. Ces polémiques étaient toujours ardentes, mais rarement passionnées ; en tout il conservait une parfaite vision des réalités et jamais il ne dépassait les limites que lui imposaient son indiscutable bonne foi et son inaltérable sincérité.

Au Parlement, de 1878 à 1884 d’abord, de 1892 à 1894 ensuite et, enfin, de 1900 à 1912, il remplit un rôle important, prit part à tous les débats marquants et déposa, développa et défendit une multitude de propositions de loi dont plusieurs seront assurément reprise, aujourd’hui que les excès de la toute-puissance cléricale sont endigués par la politique de coalition nationale.

En 1912, M. Emile Feron ne sollicita pas le renouvellement de son mandat. Il se faisait âgé et se sentait un peu fatigué. Il voulait céder sa place à de plus jeunes. Néanmoins, il ne refusait pas son concours à ses amis en vue de sauver les écoles publiques, d’affranchie le suffrage universel des entraves du vote plural et d’instaurer en Belgique un gouvernement de liberté et de démocratie.

En effet, M. Feron avait été l’un des parrains du vote plural, voté par la Constituante de 1892-1894. Alors que la discussion s’épuisait, que la Constituante, prête à la faillite, était sur le points de devoir se séparer sans rien avoir arrêté à la place du vieil article 47 censitaire et odieux, M. Feron fut, parmi les radicaux qui acceptèrent, contraints et forcés par les circonstances, la proposition de vote plural préconisé en dernière analyse par M. Albert Nyssens. Il fut en cette occasion taxé d’opportunisme, et il supporta allègrement ce reproche, conscient qu’il était d’avoir ouvert, toute large, la voie au suffrage universel pur et simple.

M. Feron, qui avait présidé l’Association libérale de Saint-Gilles et de Bruxelles, l’Union des Anciens étudiants, le Comité de défense des écoles publiques, etc., avait été l’un des dirigeants les plus actifs de la Fédération progressiste et des Congrès progressistes.

Depuis la guerre, alors qu’il menait une vie retirée et cependant toujours ardente et studieuse, il s’était remis au travail, surveillant même et dirigeant les intérêts professionnels de ses deux fils, Maurice et Armand Feron, avocats à la Cour d’appel et absents du pays, si bien qu’on le vit reprendre, à certain moment, au barreau, la place qu’il y avait abandonné depuis plus de vingt ans. C’est que l’occupation lui avait donné un regain de jeunesse, tant était juvénile son amour du pays. A aucun moment il ne se départit d’un heureux optimisme, et il fut alors encore le bon ouvrier de la meilleure des causes.

Dans la vue privée, M. Emile Feron était un homme charmant, exquis de tact et de bonté. Entouré d’une nombreuse famille, il était un époux modèle et un père admirable.

A l’homme politique intègre, au journaliste éminent qui honore la profession, à l’homme de talent et de cœur que nous avons connu et estimé, nous envoyons le souvenir de notre sympathie douloureuse et à sa famille, si profondément atteinte dans ses chères affections, nous adressons nos compliments émus de condoléance.

(Extrait de La Meuse, du 3 janvier 1919)

Mort de M. Emile Feron

Le pays libéral apprendra avec une douloureuse émotion la mort de M. Emilie Feron, qui vient de s’éteindre à l’âge de 77 ans.

M. Feron siégea à trois reprises au Parlement ; : de 1880 à 1884, de 1892 à 1894, à la Constituante, et de 1900 à 1912. A cette date, il se retira volontairement.

Deux idées dominèrent sa vie active désintéressée : le triomphe de la démocratie et la défense de l'enseignement laïque. Il en poursuivit la réalisation non seulement à la Chambre, mais dans la presse : La Réforme et Le Ralliement, et dans les associations. Il fut un des fondateurs de la Ligue de l’enseignement.

M. Feron avait trouvé un successeur dans son fils, M. l député Maurice Feron. Il était le beau-père de M. P.-E. Janson.

(Extrait du Peuple, du 2 janvier 1919)

Mort d’Emile Feron

La mort d’Emile Feron fait disparaître une des grandes figures du libéralisme progressiste et des luttes politiques de l’ancien régime censitaire.

M. Emile Feron, qui était né à Bruxelles en 1841, avait voué son existence toute entière à la démocratie libérale. Inscrit au barreau de la capitale, il se jeta dès sa jeunesse dans la mêlée du suffrage universel. Elu député de Bruxelles en 1880, il fit partie, avec Paul Janson, Eugène Robert, Houzeau, Antoine Dansaert, du petit groupe d'extrême gauche qui s’efforça vainement de briser la résistance du cabinet Frère-Orban à la révision constitutionnelle. La débâcle du parti libéral en 1884, qui le priva de son mandat législatif, ne le rejeta pas en dehors de l'arène politique. Bien au contraire, avec une fougue et une passion servies par un tempérament oratoire de tribun, elle le précipita dans une campagne véhémente d'appels à l'opinion publique. Grâce à d'innombrables meetings, grâce aussi à l'action du Parti ouvrier, dont la force d'organisation commençait à se relever, le problème de la révision se trouva posé et devait désormais peser sur tout la vie publique belge.

La parole d’Emile Feron faisait autorité ; on connaissait sa largeur de vues, la puissance pénétrante de son argumentation, l'intégrité intransigeante et le désintéresse de son caractère. Pendant des années, Emile Feron soutint de ses deniers le journal « La Réforme », une tribune démocratique où des socialistes comme César De Paepe purent défendre le collectivisme et où Guillaume Degreef put faire paraître une étude remarquable, sur le rachat des charbonnages.

Quand en 1892 le problème de la révision fut enfin abordé par le Parlement, Emile Féron fit partie de la Constituante. Après avoir bataillé d'arrache-pied pour conquérir le S. U., il accepta le vote plural de crainte de voir triompher une formule plus réactionnaire, celle de M. Smet de Naeyer, basée sur l'occupation d'un immeuble. Comme gage de leur adhésion, MM. Beernaert et Nyssens, les pères du vote plural, exigèrent du leader radical qu'il prît l'engagement que sa vie politique ne connaitrait plus de campagne pour le S. U. Ce fut une faute politique qu'on lui reprocha souvent et dont il se rendit d'ailleurs compte quand les cléricaux violèrent les premiers leur engagement en aggravant le vote plural par la loi dite des quatre infamies.

Le vote plural fut funeste au parti libéral, mais bien plus encore au parti progressiste. Car Paul Janson et Feron, désespérant de convertir les tout puissances chefs doctrinaires du parti libéral, avaient dû se résoudre à la scission et à créer un organisme propre dont le programme et l'action furent déterminés par les fameux congrès progressistes qui eurent tant de retentissement à leur heure.

Le parti progressiste se trouva être un état-major sans troupes. Toutefois, ses idées pénétraient profondément les masses libérales et Emile Feron eut la joie de voir ainsi se rallier à son programme démocratique ceux qui l'avaient le plus âprement combattu.

L'introduction de la R. P. galvanisa le parti libéral, lui rendit une représentation parlementaire adéquate à sa force politique et lui restitua, sauf dans les grandes controverses économiques, son unité.

La poursuite de cette unité était devenue la pensée dominante d’Emile Feron il sacrifia parfois des sympathies qu’il ressentait pour la classe ouvrière et le socialisme et plus d'une fois il lui arriva de nous trouver sur sa route.

Le grand âge étant venu, Emile Feron se retira de la Chambre en 1912. Il vivait dans le recueillement et dans le repos, après une existence publique agitée, avec le réconfort de voir son idéal défendu par son fils, M Maurice Feron, devenu députe de Bruxelles. Survint la calamité de la guerre et de l'occupation ; tous ceux qui l'ont approché pendant ces années terribles, furent surpris de la juvénilité enthousiaste qu'il avait retrouvée, de l'optimisme confiant et passionné qu'il communiquait à son entourage. Il a eu la joie suprême de fermer les yeux après avoir vu le spectacle radieux de la réparation, de la victoire, de l'avènement prochain du S. U., l'idéal de sa vie.

Peut-être une carrière aussi belle et aussi dévouée au pays eût-elle mérité la consécration de la reconnaissance nationale que l'on vient d'accorder à tant de nouveaux ministres d'Etat.

Nous qui avons souvent bataillé à ses côtés, parfois aussi face à face avec lui, nous devons au vieux lutteur démocrate, à celui qui fut quelque fois l'adversaire loyal et droit, un hommage respectueux.