Dumortier Barthélemy (1797-1878)

Dumortier Barthélemy, Charles, Joseph catholique

né en 1797 à Tournai décédé en 1878 à Tournai

Représentant 1831-1847 (Tournai) et 1848-1878 (Roulers)Biographie

(Extrait de : E. BOCHART, Biographies des membres des deux chambres législatives, session 1857-1858, Bruxelles, M. Périchon, 1858, folio n°51)

La haute renommée de M. Barthelemy Dumortier a commencé avec ses premiers travaux. L’esprit d’ordre, d’observation et d’analyse le guida dans ses études d’histoire naturelle. Le jeune et savant botaniste voulut bientôt approfondir l’histoire nationale. Des consciencieuses recherches sur l’origine, les institutions et les progrès des Belges occupèrent tous ses loisirs.

M. Dumortier publia, en 1822, ses Commentaires sur la Botanique (Commentationes Botanicae). En 1823, son Essai sur l’agrostographie Belgique (testamen agrostographiae belgicae). Et des Observations, en un volume in-octavo sur les graminées de la flore Belgique. En 1824, parurent sa Notice sur le genre Hultemia et une brochure imprimée à Amsterdam, sous le titre : Verhandeling over het deslacht des Wilgen en de natuurlyke famillie des Amentacoe.

L’année 1825 le voit entrer dans la vie politique : les arrêtés du gouvernement hollandais pour le monopole de l’enseignement l’arrachèrent aux travaux de son choix, et lui mirent pour la première fois un journal entre les mains.

En 1828 il conçut la pensée de créer un vaste pétitionnement pour le redressement des griefs. Prenant une courageuse initiative, il rédigea et fit signé à Tournai la première pétition dans ce but. Les autres villes ne pétitionnèrent qu’en 1829, et souvent pour le triomphe de telle ou telle question partielle. M. B. Dumortier, qu’on a surnommé l’O’Connel de la Belgique, avait embrassé d’un coup d’œil les intérêts généraux, et compris la nécessité d’inscrire dans les pétitions tous les griefs, afin de réunir en un seul faisceau toutes les oppositions contre la tyrannie hollandaise. Il réclama la suppression du monopole de l’enseignement, l’exécution du concordat, la liberté de la presse, la responsabilité ministérielle, la suppression des incapacités prononcées par arrêté royal, la suppression du droit de mouture, la cessation des vexations fiscales.

Bientôt le grand mouvement patriotique se répandit dans les Flandres, où il prit des proportions gigantesques, et M. B. Dumortier peut à bon droit revendiquer l’honneur de cette levée en masse des pétitionnaires belges contre les idées anti-nationales du gouvernement hollandais.

« Les pétitionnaires sont des infâmes. »

Ces mots imprudents prononcés à Liége, dans un moment d’exaspération, par le chef de la monarchie hollando-belge, furent le signal d’une guerre à outrance, qui préluda par des protestations et finit par l’ultima ratio. M. B. Dumortier organisa à Tournai un banquet patriotique qui eut un grand retentissement. Ce banquet était offert aux membres indépendants des Etats-Généraux pour le Hainaut. Toutes les notabilités de la province y assistaient. La création du Courrier de l’Escaut y fit résolue. M. Doignon, élu plus tard représentant, et M. Lefèvre-Meuret qui fut depuis sénateur, obtinrent la collaboration de M. B. Dumortier, et ce journal d’opposition avancée rendit des services immenses à la cause du peuple belge.

Cependant les travaux politiques ne firent pas négliger à M. B. Dumortier ses études de prédilection. Il avait publié en 1827 Florula Belgica, Operis majoris prodromus ; en 1829, il donna son Analyse des familles des plantes et ses Recherches sur la mobilité des végétaux.

Le 2 mai de cette année, l’Académie des Sciences et les Lettres l’admit dans son sein.

En 1829, il fut élu membre des Etats provinciaux du Hainaut où il se fit remarquer comme chef de l’opposition.

Le 11 décembre, parut le Message du roi Guillaume qui souleva tout le pays d’indignation. Le monarque se déclarait roi de par le droit divin, et prétendait exercer une souveraineté absolue. La loi fondamentale n’était, selon lui, qu’une concession. Un mois après, M B. Dumortier répondit à ce message par les Lettres de Belgicus sur les griefs.

L’heure de 1830 avait sonné. Le citoyen qui avait contribué puissamment à développer l’esprit national, et à organiser la résistance aux actes oppressifs du gouvernement, risqua sa tête dans les grands jours de la révolution, et sa vie dans les combats soutenus pour l’indépendance.

M. B. Dumortier, un des premiers auteurs du mouvement à Tournai, fit le 8 septembre, sur la Grand-Place, aux bourgeois et aux soldats de la garnison, la distribution des couleurs nationales.

Capitaine de la garde bourgeoise de la paroisse de Saint-Quentin, il fut, le 28, à l’attaque de plusieurs postes hollandais, et quoique décrété d’arrestation, il accepta ensuite la mission périlleuse de régler la capitulation de la ville et se rendit à cet effet cinq fois à la citadelle,

Ainsi qu’à la caserne du château, pour faire cesser le feu. Dans ce mouvement révolutionnaire, on vit plusieurs fois le jeune tribun, monter sur une chaise au milieu de la place publique, et haranguer le peuple pour diriger ses mouvements.

Afin de récompenser le patriotisme de M. Barthélémy Dumortier, la grade civique de Tournai lui décerna en 1832 un sabre d’honneur, auquel souscrivirent plus de six cents citoyens. La remise en fut faire par une députation de cent gardes de tous grades, le jour même de l’arrivée du drapeau d’honneur décerné à la ville, en mémoire de la part que les Tournaisiens avaient prise à la révolution ; on voulait ainsi confondre dans un même sentiment les services des braves de la cité et ceux de leur colonel.

Laissons parler les témoins oculaires.

M. le major Bron, chef de la députation, résuma l’éloge de M. B. Dumortier dans l’allocution suivante :

« Colonel ! à l’époque de l’anniversaire des mémorables journées qui ont affranchi la Belgique, la garde citoyenne a voulu reconnaître solennellement les services que son chef a rendus à la chose publique dans toutes les phases de la révolution. Après avoir lutté pendant deux années contre nos oppresseurs, vous n’avez pas hésité à accepter, et vous avez accompli, le 28 septembre 1830, une mission qui pouvait vous coûter la vie, mais qui mettait fin à l’effusion du sang en conservant les postes conquis par la bravoure du peuple.

« Oui ! la garde civique se rappelle avec orgueil qu’il y a deux ans, quand la mèche des canonniers de la citadelle brillait aux yeux de la population de Tournai, comme un flambeau funèbre qui allait dévorer nos familles ; quand nos compatriotes tombaient frappés du plomb des soldats retranchés aux casernes, le rôle de médiateur appartenait au plus dévoue. Simple citoyen alors, vous avez été au-devant des vœux de l’autorité ; vous avez puissamment contribuer à mener à bonne fin les négociations entre la ville et la forteresse, à faire donner l’ordre d’arrêter l’effusion du sang ; et cet ordre, vous l’avez porté en personne à travers les balles et en passant au milieu de cadavres. Vous sauviez, une heure après, l’officier que vous escortiez et qui, sans vous, devenait la victime d’un peuple exaspéré, mais que vous avez rendu docile à votre voix.

« Plus tard, la garde civique a été l’objet de vos soins ; vous avez travaillé sans relâche pour atteindre le but de l’institution ; toujours et récemment encore vous avez défendu ses droits, malgré les difficultés que l’on vous a suscitées. Tournai doit à votre zèle et à votre activité le départ des gardes civiques du premier ban en août 1831 ; vous avez fait votre devoir avec une sagesse énergique, et vous vous êtes concilié l’affection et l’estime de tous vos concitoyens.

« Enfin, appelé à nous représenter dans l’Assemblée nationale, vous y avez porté l’âme ardente d’un député consciencieux et indépendant qui veut sincèrement le bonheur de son pays ; là encore, colonel, vous avez payé votre dette à la patrie.

« La garde citoyenne vous prie d’accepter ce gage de reconnaissance…

« Prenez cette arme, colonel, vous avez prouvé qu’au besoin elle serait entre vos mains autre chose qu’un vain ornement.

« Vive le colonel !!! »

Nous avons rapproché à dessein deux dates importantes dans la vie de M. B. Dumortier, le jour du dévouement sublime du citoyen et celui de la reconnaissance publique.

Reprenons le cours des événements.

Le 27 octobre 1830, M. B. Dumortier reçut le mandat de député suppléant au Congrès national, pour le district de Tournai ; l’année suivante, il fut élu membre de la chambre des représentants, et y débuta par une proposition d’enquête sur le désastres du mois d’août. Nous tenons à reproduire textuellement le patriotique discours qu’il prononça à cette occasion dans la séance du 23 septembre, et qui le plaça dès lors au nombre des orateurs les plus distingués du Parlement :

« Messieurs, il est un devoir que nous ne pouvons tarder plus longtemps de remplir. Pourquoi faut-il qu’à peine admis à siéger dans cette auguste enceinte, à peine appelé à prendre part à vos délibérations, mes premières paroles soient pour rappeler les malheurs de la patrie !

« Vous avez tous été témoins, messieurs, des revers de notre dernière campagne ; vous avez vu pâlir ces lauriers teints de sang de nos braves, et ce brillant drapeau qui semblait avoir à jamais enchaîné la victoire.

« Celui qui, l’an dernier, poursuivi par nos armes victorieuses, allait de porte en porte mendier un armistice chez les rois, s’est avancé jusque sur le seuil de la capitale, traînant partout à sa suite la désolation et le pillage ; et, sans l’heureux secours de l’armée française, Dieu sait si la Belgique entière, trop confiance dans la foi des traités, ne serait pas aujourd’hui retombée sous le sceptre de fer qu’elle avait brisé avec tant de gloire.

« Dans ces circonstances critiques, la nation, toujours grande, toujours magnanime, a répondu avec enthousiasme à la voix du Roi qu’elle s’était choisi : à sa voix, aux mots d’honneur et de patrie, elle s’est levée comme un seul homme, elle a montré qu’il existait encore chez nous des braves, et qu’il n’était pas éteint ce feu sacré de septembre, ce feu d’indépendance et de liberté qui ne cessera jamais de brûler dans nos cœurs.

« Oui, malgré nos désastres, je suis fier encore d’être Belge, quand je me rappelle l’élan sublime d’une nation à demi vaincue, d’une nation jeune et généreuse qui ne succombe que par l’ineptie de quelques chefs, par leur incurie et leur incapacité. Qui le croirait ? dans le pays le plus riche et le mieux cultivé du monde, au milieu des moissons les plus abondantes, nous avons vu nos soldats dénoués des choses les plus nécessaires, privés de vivres et de nourriture, succombant bien plus sous les coups de la faim déchirante que sous le fer des Hollandais.

« Rien, dans cette malheureuse campagne, rien n’avait été prévu. Où était cette armée de 66,000 hommes dont nous berçait jadis le ministère, et pour laquelle on lui avait alloué des subsides ? où état cette organisation civique, qui devait rendre nos soldats-citoyens propres à tenir la deuxième ligne et même la première au besoin ? où était cette organisation supérieure sans laquelle il n’y a pas d’armée ? où étaient ces corps de réserve, ces plans de campagne que l’on devait avoir depuis longtemps préparés ? Et cependant on vous parlait naguère de la possibilité de prendre l’offensive et d’attaquer la Hollande, lorsque nous n’étions pas même en mesure de nos défendre.

« Je sais combien a été déloyale l’agression de notre ennemi ; la fourberie et l’hypocrisie ont été de tout temps son partage. Il n’ignorait pas que, pour vaincre la Belgique, il lui fallait commencer par violer à la fois le droit des gens et celui de la guerre ; et, si fidèle à l’honneur, il eût auparavant dénoncé l’armistice qu’il avait lui-même imploré, nul doute que notre armée n’eût soutenu la lutte, quelque inégale qu’elle eût pu être. Mais, si cette déloyauté saute aux yeux de l’Europe l’honneur de la Belgique, elle ne justifiera jamais la funeste sécurité des chefs, leur incurie, leur trahison peut-être.

« Messieurs, au moment où la reprise des hostilités n’est peut-être pas éloignée, il est urgent de connaître la cause de nos revers, afin qu’instruits par l’expérience, nous puissions venger notre affront, et reprendre parmi les nations le rang que nous avait assigné notre révolution.

« C’est là, messieurs, une obligation que nous avons tous contractée en mettant le pied dans cette enceinte, et ce serait trahir notre mandat que de tarder davantage à le remplir. Il faut que la nations sache enfin quels sont les vrais coupables, quels son les traîtres, s’il en existe ; il faut qu’elle ait la certitude que les fautes précédemment commises seront évitées à l’avenir.

« Et qu’on n’aille pas dire qu’une enquête sur les événements est intempestive, et qu’elle entraverait la marche du gouvernement. Messieurs, dans une matière aussi grave, et qui touche de si près à notre existence politique, je ne puis admettre les fins de non-recevoir : être ou n’être pas, voilà toute la question qui nous travaille ; et lorsque la reprise des hostilités est imminente, il est urgent de donner des garanties pour l’avenir, et ces garanties ne peuvent résulter que d’une enquête sévère sur les causes des événements qui ont mis la patrie à deux doigts de sa perte. Loin donc d’entraver la marche du gouvernement, l’enquête que nous proposons lui prêtera une force nouvelle par les garanties qu’elle donnera à la nation, et sinon elle aura pour résultat immédiat de relever le moral du soldat, et de faire renaître cet essor aujourd’hui si nécessaire.

« Surtout n’exagérons pas, messieurs, les suites de nos revers, comme la Hollande et ses partisans auraient intérêt de le faire. Où sont les champs de bataille témoins de notre défaite et des victoires de l’ennemi ? Non, la Belgique n’est pas encore vaincue : le soleil qui nous éclaire est encore celui de septembre, nos guerriers sont encore ceux qui chassèrent l’étranger du sol de la patrie : avec de tels hommes, mieux organisés et conduits par des chefs braves et expérimentés, la cause de la liberté chez nous ne peut périr.

« Je demande qu’une enquête soit faite sur les causes et les auteurs de nos désastres, afin que la Chambre puisse statuer comme de droit. »

De concert avec l’honorable M. Gendebien, il fit rejeter la proposition de la section centrale qui tendait à faire supprimer les établissements supérieurs d’instruction, l’Académie, la Bibliothèque de Bourgogne et l’Observatoire. Une médaille commémorative fut frappée à cette occasion. On y lit d’un côté : « Reconnaissance aux défenseurs des sciences, des lettres et des arts » ; et de l’autre : « Motion spontanée des représentants Dumortier, Gendebien, etc. contre la suppression de l’emploi de conservateur de la bibliothèque fondée par les ducs de Bourgogne vers l’an 1431. »

Le traité de 1831 n’ayant pas été accepté par le roi Guillaume, la Conférence de Londres voulait imposer à la Belgique des conditions plus onéreuses encore et une foule de protocoles furent signifiés à la Belgique.

Dans ces circonstances critiques, M. B. Dumortier était toujours le premier sur la brèche pour signaler ces actes odieux et en appeler aux armes « afin, comme il le disait, de secouer la poussière des drapeaux de Louvain. »

La Conférence voulait-elle imposer de nouveaux sacrifices à la Belgique il s’élançait à la tribune et s’écriait : « Ce ne sont pas par les protocoles, c’est par le fer qu’on termine les révolutions. »

La Conférence menaçait-elle de faire le partage de notre pays et de nous effacer du rang des nations, il s’écriait de nouveau : « Aussi longtemps que je verrai le drapeau brabançon flotter sur un clocher de la Belgique, je ne désespérerai pas de l’avenir de la patrie. »

Nous ne pouvons suivre M. B. Dumortier pas à pas dans la carrière parlementaire qu’il a si noblement remplie. Ses discours seuls formeraient des volumes. Les traits qu’il lance, partant toujours d’un sentiment profond, sont d’une rapidité extrême. L’à-propos, qu’on nous permette cette comparaison, vient se placer, en quelque sorte, dans ses mains pour être relevé avec force et éclater en vive lumière sur la question qui s’agite. Dans les batailles, M. B. Dumortier combat en chef expérimenté ; dans les escarmouches, le général se fait soldat et s’expose à l’avant-garde.

Défenseur infatigable des intérêts matériels, l’honorable M B Dumortier présenta à la Chambre, en 1833, un projet de loi pour l’échelle mobile des droits d’entrée et de sortie sur les céréales. C’est à la persévérance de ses efforts que nous devons la substitution des droits d’entrée aux poids, aux droits perçus ad valorem suivant le tarif hollandais.

En 1834, il soutint avec une généreuse éloquence contre le ministère Lebeau-Rogier les droits de la vieille hospitalité belge envers les étrangers paisibles.

Pendant deux années, il ne cessa de luter au Parlement en faveur des libertés communales. On sait avec quelle érudition, avec quelle habilité de forme et de fond, il fit le rapport sur la loi communale de 1836, et l’on peut dire qu’il contribua plus que personne à la conservation de nos franchises.

En mars 1838 le roi Guillaume fit connaître son intention de signer le traité des vingt-quatre articles concernant la séparation de la Belgique et de la Hollande. Cette nouvelle fuit un coup de foudre pour les Belges : ils allaient être condamnés à subi la mutilation de deux provinces et à payer à la Hollande une dette énorme de dix-huit millions de francs par an. Ce fut alors que M. B. Dumortier publia son célèbre travail intitulé : « La Belgique et les vingt-quatre articles. » Dans son ouvrage, que l’histoire conservera comme un des plu beaux monuments de notre jeune nationalité, M. B. Dumortier démontra que le traité de 1831 avait perdu sa force obligatoire, qu’il devait être modifié et que la cession des territoires n’était plus possible. L’honorable député prouva mathématiquement que la dette qu’on voulait imposer à la Belgique n’était pas la sienne ; que les emprunts faits par la Hollande pour ses colonies et pour couvrir les arrières de sa dette particulière avant la réunion, devaient incomber à la Hollande seule, et que d’après les règles posées par l’arbitrage des grandes puissances dans la Conférence de Londres, la Belgique n’était redevable que de deux millions cent soixante-quatre mille florins de rente annuelle ; au lieu de dix-huit millions de francs.

L’effet de cette révélation patriotique fut immense ; l’esprit public se ranima, la presse européenne proclama l’iniquité du partage fait par la Conférence, et la diplomatie étrangère fut en émoi. En peu de jours, six éditions françaises, trois éditions flamandes, deux traductions, en anglais et en allemand, furent épuisées, près de quarante mille exemplaires furent répandus. Le roi Guillaume dicta lui-même sa réponse dans le Journal de la Haye et dans la Gazette universelle d’Augsbourg ; bientôt après, M. B. Dumortier rétorqua la réfutation en publiant ses Observations complémentaires sur le partage de la dette des Pays-Bas.

Deux éclatants succès récompensèrent l’honorable M. B. Dumortier : le premier, lorsque la Commission chargée par le gouvernement d’examiner la question de la dette, admit ses raisonnements et ses calculs pour base de son travail ; le second, lorsque la chambre dans sa séance du 17 novembre 1838, consacra par son vote l’opinion qu’il avait si fortement exprimée sur la force obligatoire du traité de 1831, et sur la nécessité de conserver à la Belgique nos frères du Limbourg et du Luxembourg.

Si ce traité fatal fut admis par la chambre des Représentants, la Belgique n’en doit pas moins à M. B. Dumortier une réduction de trois cent millions de francs sur sa dette en capital, soit sept millions et demi de francs en rente annuelle.

M. B. Dumortier reçut à cette époque la décoration de Chevalier de l’Ordre Léopold et fut promu Officier en 1847.

Après la constitution définitive de l’Etat belge à l’extérieur, l’honorable député de Tournai consacra de nouveau ses hautes facultés à l’étude des besoins intérieurs du pays.

Mais la Belgique avait une dette de reconnaissance à acquitter : le 9 juin 1839, la commission des récompenses remit à M. B. Dumortier la belle médaille que la nation lui avait décernée, et sur laquelle est d’un côté son effigie, avec cette inscription en exergue : « B.-C. Dumortier, Représentant » et de l’autre : « A l’éloquent défenseur de l’intégrité du territoire et des droits du pays, la Belgique reconnaissante. 1838-1839 ».

A cette époque la popularité de M. B. Dumortier était telle que cet honorable citoyen ne pouvait faire un pas sans être acclamé par le peuple. Un jour, sur la Grande-Place de Bruxelles, un ouvrier, transporté d’enthousiasme à sa vue, s’écria en le montrant du doigt à ses camarades : « Le voilà ! C’est lui, le premier patriote de la Belgique ». Et pareilles acclamations se renouvelaient en sa faveur pendant cette période de nos graves débats sur le morcellement de deux de nos provinces.

Les catholiques et les libéraux n’ayant plus à combattre sur le terrain de la nationalité, se séparèrent plus que jamais en deux camps, et, dans cette lutte où chaque parti se trouvait en présence, M. B. Dumortier se posa franchement pour les catholiques.

Patriote éclairé, disant la vérité à tous, il rencontra des adversaires non seulement dans le libéralisme, mais dans son propre parti, parce que son esprit a su grader toute son indépendance.

Sur les questions où l’opinion religieuse est de quelque poids, il vota toujours avec le parti catholique belge ; il prêta son appui à ce qui lui parut juste et bon, de quelque côté qu’il vînt.

Mais les hommes oublient vite : dès l’année 1843, ceux-là même qui avaient célébré à Tournai la glorieuse carrière de M. Dumortier, et lui avaient décerné le beau nom d’ « Apôtre de la liberté », se laissèrent égarer par les envieux et les libellistes, et songèrent à frapper d’ostracisme leur honorable concitoyen. M. B. Dumortier dut enfin tomber sous les coups de l’ingratitude : en 1847, il ne fut pas réélu.

Justice lui fut bientôt rendue ! A la dissolution de la chambre en 1848, neuf arrondissements lui offrirent la candidature ; il n’accepta qu’à Ostende, à Roulers, à Soignies et à Tournai. Elu à Tournai et à Roulers, pour quelle ville optera-il ? Pour celle qui a réparé l’injure, pour Roulers, qui, toujours fidèle, n’a jamais cessé de le réélire.

M B. Dumortier rentra au Parlement comme Aristide le juste, prêt à consacrer ses forces renouvelées à la défense de la liberté et des droits du pays.

Le 16 novembre, une proposition de loi fut faite à la Chambre : « La liberté de la charité ». L’auteur, M. B. Dumortier venait de placer haut le drapeau du catholicisme. Le 26 novembre, l’honorable représentant développa sa proposition par un discours où la concision, si rare chez les orateurs, décupla le mérite de son argumentation. Attaquant de front ses adversaires, il s’écria :

« Le monopole des intérêts moraux par l’Etat en dehors du principe religieux, a engendré fatalement le principe du socialisme, du communisme, de l’organisation du travail, comme cela devait être infailliblement ; le jour, en effet, où il n’y eut plus d’autre instruction que l’instruction de l’Etat, d’autres pauvre que ceux de l’Etat, d’autre bienfaisance que celle de l’Etat, d’autres établissements de charité que ceux de l’Etat, on arriva à cette conséquence fatale, inévitable, que l’Etat doit à tout citoyen l’habit et l’aisance. Le monopole de la puissance administrative dans l’instruction et la charité, c’est le socialisme de l’homme moral, le socialisme pour loi ; étendez, si vous êtes logique, cette puissance au travail, et vous aurez le socialisme tout entier. Car le socialisme n’est autre chose que l’absolutisme de la puissance administrative ; son origine l’administration de l'homme par l’homme, l’absorption de l’homme par l’Etat. Or, dans la situation actuelle de la société, il n’y a que deux résultats possibles, ou l’organisation du travail, ou la liberté de la charité, la liberté pour tout et pour tous. »

Voici, au surplus, la proposition de loi :

« Article unique. La charité est libre.

« Nul ne peut être entravé dans l’exercice de cette liberté.

« L’Etat n’a le droit d’intervenir que dans l’intérêt des familles ou de la morale publique, et seulement dans les cas et les limites fixés à cet effet par la loi.

« Toute administration de fondation de charité devra rendre son compte annuel à la députation permanente du conseil provincial. »

Les temps des solennels débats sur la charité n’étaient point encore arrivés. Les vœux de M. B. Dumortier restèrent l’objet des méditations du parlement et de la presse.

Nous retrouvons l’ami constant du pauvre à la séance du 11 décembre 1855 :

« Messieurs, le pays tout entier à fixé les yeux sur vous, il assiste à vos débats, il vous écoute. Le pauvre attend de vous un soulagement à sa misère, la petite bourgeoisie un terme à ses maux. Le peuple entier se soulève à la pensée de voir le grains du pays quitter nos frontières, pour aller alimenter l’étranger, lorsque la disette est au foyer domestique. Il réclame à grands cris, comme première mesure, la prohibition de sortie des céréales ; votez la comme le pays l’attend de vous. »

La session de 1856-1857 fut fertile en incidents les plus graves. La discussion relative à l’enseignement supérieur fit prendre les armes aux deux partis. L’honorable M. B. Dumortier se chargea de l’attaque, et fut l’un des chefs les plus ardents de l’opinion catholique.

Le projet de loi sur les établissements de bienfaisance devait de nouveau faire montrer à la tribune le député qui avait levé l’étendard catholique de la charité libre. Ces débats si passionnés, qui tinrent le parlement en suspens pendant plus d’un mois, et dans lesquels M. B. Dumortier prononça, le 13 mai, en faveur du projet de loi, l’un de ses plus éloquents discours, se terminèrent, on le sait, par la chute du ministère et la dissolution de la chambre.

M. B. Dumortier fut réélu à Roulers. Il avait combattu loyalement, la majorité des électeurs fut loyale envers lui. C’eût été, selon nous, un malheur pour la patrie, si elle se fût montrée ingrate envers M. B. Dumortier, en refusant d’honorer par une réélection le savant que l’Europe admire, le consciencieux député que le roi Guillaume enviait à la Belgique, le catholique sincère, le grand citoyen qui fut le libérateur de la dette nationale belge.

(Extrait de : E. DE WILDEMAN - L. HAUMON, dans Biographie nationale de Belgique, t. XXX, 1958-1959, pp. 611-627)

MORTIER (Barthélemy-Charles-Joseph DU). Homme politique et naturaliste, né à Tournai le 3 avril 1797 et y décédé le 9 juillet 1878.

Apres ses études primaires, il fit à Paris ses humanités sous la direction d'un prêtre, puis revint à Tournai où en 1816 il épousa Mlle Philippine-Rutteau, mariage dont devaient naître huit enfants.

Dans la déconcertante activité de Barthélemy Du Mortier, il faut distinguer deux domaines : celui de l’homme de science, surtout botaniste, mais auquel il arrivait de s'occuper de zoologie, d'archéologie ou d'histoire, el celui de l'homme politique. Dans l'un et l'autre de ces domaines se manifestèrent, pendant un demi-siècle, d'une part sa brillante intelligence, son universelle curiosité, son extraordinaire puissance de travail, et d'autre part l'enthousiasme et l'indépendance de son caractère. La liste bibliographique qui termine cet article peut donner une idée de quelques-unes de ces qualités. Il n'est pas indifférent de savoir, pour mieux le comprendre, que B. Du Mortier était profondément catholique.

(La Biographie nationale reprend ensuite un aperçu de son activité de botaniste qui n’est pas reprise sur ce site.)

(…) Dans les quelques années qui suivirent, Du Mortier fit paraître encore quelques travaux sur les plantes : Nouvelle classification des fruits en 1835, ses Recherches sur le genre Dionaea en 1838 ; puis, son activité toujours débordante s'étant dirigée vers d'autres domaines, il faut arriver en 1862 pour voir réapparaître ses productions botaniques. C'est que, cette même année, s'était constituée la Société royale de Botanique de Belgique qui le nomma son président, et l'on vit cet homme de 65 ans reprendre, en les approfondissant, d'anciens ouvrages, en ajouter de nouveaux, et publier, entre 1862 et 1875, une vingtaine de travaux botaniques, dont sa grande monographie des Jungerrnanniae Europae, déjà mentionnée. Il convient sans doute d'ajouter que les idées darwiniennes semblent n'avoir jamais ébranlé ses convictions créationnistes.

Dans le domaine de la botanique belge, B. Du Mortier a joué encore un autre rôle : c'est à lui que l'on doit la création du Jardin Botanique de l'État. C'est grâce à ses efforts auprès du Gouvernement et des Chambres que le Jardin, propriété d'un groupement particulier, put, en 1870, devenir autonome. De 1870 à 1878, date de sa mort, il présida le Conseil de surveillance de cet établissement dans lequel est conservé, à côté du buste de Dodoens, un fort beau buste de B. Du Mortier.

Tout en s'occupant des végétaux avec une véritable passion, B. Du Mortier consacra une partie de son temps à certaines questions de zoologie : anatomie des polypiers d'eau douce, mœurs des oiseaux, crâne des orangs-outangs, mollusques, etc.

Au surplus, son activité ne se borna pas à l'étude des sciences naturelles ; elle s'étendit aussi à celle de l'archéologie et de l'histoire ; il fut membre de la Commission royale d’histoire et fit paraître dans ses Bulletins de nombreuses notes et rapports.

Il publia sur la collégiale de Tournai diverses études avec planches ; sur P.-P. Rubens, dont il discuta le lieu de naissance en utilisant des arguments qui, aux dires de certains historiens, seraient encore discutables ; sur Constantin le Grand, qu'il dit né à Tournai et dont il fit ressortir l'importance pour la ville, car c'est à lui que l'on devrait la construction de la collégiale, bâtie sur le plan qu'il avait fait faire à Bethléem.

Mais à côté du savant naturaliste, il y eu en B. Du Mortier un politicien fougueux et un ardent patriote. Dès avant 1830, il était devenu à Tournai un des chefs du mouvement anti-hollandais : il fut un des organisateurs du pétitionnement pour le Redressement des Griefs et fit circuler en décembre 1829 et janvier 1830 une série de Lettres, signées Belgicus, dans lesquelles il critiquait violemment les agissements du Gouvernement hollandais. L'une d'elles se terminait .par ces mots : « Il est temps que le Gouvernement sache enfin que les rois sont faits pour les peuples et non les peuples pour les rois ». .

Lorsqu'en septembre éclata la Révolution, il paya de sa personne de façon si brillante et efficace qu'il mérita ce décret du Gouvernement provisoire publié dans le Bulletin des Lois : « Il contribua puissamment à développer l'esprit national et organisa la résistance aux actes. Oppressifs du. Gouvernement déchu ; un des premiers » auteurs du mouvement de : Tournai, il distribua sur la place publique aux bourgeois et aux soldats de la garnison, les couleurs nationales le 8 septembre 1830 ; contribua à .l’attaque des postes hollandais et. se rendit en parlementaire à la citadelle pour régler la capitulation de la ville, quoiqu'il fût décrété d'accusation. »

Dès 1831 il entra au Parlement, où il siégea jusqu'à sa mort. Il s'y distingua très vite par l'opposition acharnée qu’il fit, à côté de Gendebien, à l'approbation du traité des XXIV Articles, non seulement par ses discours à la Chambre, mais aussi dans la presse et par une brochure violente traduite en plusieurs langues et largement distribuée. Il y réclamait, pour la Belgique, ses frontières anciennes : « La Belgique, écrivait-il en 1838, en se séparant de la Hollande, doit reprendre les frontières qu'elle avait au jour de sa réunion à cette Puissance », et il en appelait à la justice des peuples et des rois en leur disant : « Vous faites des traités contre la traite des Nègres, en ferez-vous pour la traite des Blancs » ?

Si la cession territoriale ne put être évitée, c'est certainement en partie à. son opposition qu'on dut d'obtenir une réduction considérable de la dette imposée au Pays.

L'activité parlementaire de Du Mortier fut par la suite considérable, et il n'est guère de questions importantes au sujet desquelles il ne soit intervenu, prenant part à la discussion, prononçant des discours ou rédigeant des rapports : dépenses de l'État, loi communale, création du chemin de fer, libre-échange des céréales, crédit foncier, instruction publique, révision du Code pénal, cours légal de la monnaie d’or française, question de la Banque Nationale, bien d'autres sujets encore, furent traités par lui de façon approfondie et souvent originale.

Son caractère entier et combatif, sa fidélité à ses convictions, se manifestèrent souvent au cours des débats. C'est ainsi qu'il était grand partisan pour la Belgique d'une politique extérieure indépendante et énergique, et qu'en politique intérieure il méritait d’être rangé parmi ceux que Léopold 1er nommait les « cosaques du catholicisme ».

Alors que l'attitude du Vatican vis-à-vis de la Constitution belge, qui assure la liberté des cultes, n'était pas bien définie, Du Mortier, en 1865, adressait au cardinal Antonelli, à Rome, une très longue lettre publiée par A. Simons (Catholicisme et Politique, 1935, pp. 126-135). Il y priait le cardinal « de demander à Sa Sainteté si son fils dévoué peut encore rester au Parlement ou s'il doit se retirer. » Il s'efforçait de démontrer que « la liberté des Cultes, issue du protestantisme, est devenue entre les mains des catholiques du Nord l'arme politique la plus vigoureuse et la plus efficace pour le combattre »... Après de longues considérations sur la situation du catholicisme en Belgique, il terminait, disant : «... je viens en enfant soumis de l'Église vous demander ce que je dois faire. Je dépose aux pieds du Saint Père mes armes toutes sanglantes des coups portés à l'ennemi de l'Église. S'il les trouve mauvaises, qu'il les brise et qu'il ait pitié de son fils eu égard à quarante années de dévouement et de combat pour la cause de Dieu ; s'il les trouve utiles, qu'il les bénisse et qu'il me les rende ».

En butte parfois aux critiques ardentes de ses adversaires, B. Du Mortier fut cependant, tant dans sa carrière politique que dans sa carrière scientifique, comblé d'honneurs : il faisait partie de plus de quarante sociétés savantes de Belgique et de l'étranger, était grand cordon de l'Ordre de Léopold, avait été nommé Ministre d'État. Gratifié par Léopold II du titre de comte, il tint cette distinction cachée à sa famille ; son fils lui-même l'ignora, du vivant de son père.

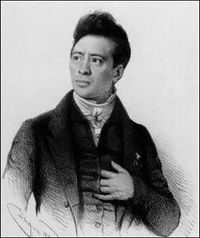

Une statue lui a été élevée à Tournai par souscription nationale, et inaugurée le 10 septembre 1883. Des portraits par Gallait sont, l'un en possession des Musées de l'État, l'autre dans la famille ; à signaler, en outre, une statuette en bronze par Mélotte, deux médailles par S. Leclercq, une médaille par Wiener, le buste, par Mélotte, qui est dans les salles du Jardin Botanique de Bruxelles ; de nombreux portraits gravés dans ses œuvres ou en tête de biographies.

(Suit une longue liste bibliographique de certains ouvrages de B. Dumortier, non reprise sur ce site)

BIBLIOGRAPHIE

( Discours prononcés aux funérailles de Monsieur le comte Barthélémy Du Mortier le 12 juillet 1878, Tournai, Casterman, 1878, 62 pages (disponible à la KBR de Bruxelles, cote II 89.454 B X)