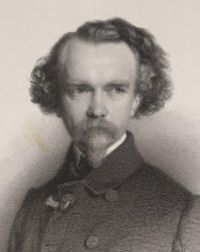

de Perceval Hubert (1818-?)

de Perceval Hubert, Joseph, Antoine libéral

né en 1818 à Malines décédé à indéterminé

Représentant 1848-1857 (Malines) et 1858 (Bruxelles)Biographie

(Extrait de : E. BOCHART, Biographie des membres des deux chambres législatives, session 1857-1858, Bruxelles, M. Périchon, 1858, folio n°38)

DE PERCEVAL, Hubert-Jean-Antoine-Armand.

Chevalier de la Légion d’honneur

Né à Malines, le 30 novembre 1818,

Représentant, élu par l’arrondissement de Bruxelles

M. Armand de Perceval a commencé ses études au petit séminaire de Malines, et les a terminées au collège des jésuites de Namur.

Le 23 septembre 1845, il fut admis dans la diplomatie, avec le titre d'attaché à l'ambassade de France.

Elu, dans les premiers jours de 1848, lieutenant de la garde civique de sa ville natale, il reçut, le 13 juin de la même année, le mandat de représentant de l'arrondissement de Malines.

Homme d'intelligence et d'activité, orateur soigneux, statisticien habile, M. Armand de Perceval se distingua bientôt dans les rangs du libéralisme.

Au titre de représentant vint se joindre, le 31 octobre 1854, un nouveau témoignage de la confiance de ses concitoyens: il fut élu membre du conseil communal de Malines dans lequel feu M. De Perceval son père avait laissé, comme bourgmestre, de patriotiques souvenirs.

Président de l'Institut des beaux-arts de cette ville, il a contribué par ses généreux efforts à diverses améliorations artistiques.

Aux élections générales du 10 décembre 1857, une seule élimination eut lieu parmi les anciens représentants qui s'étaient opposés au projet de loi sur les établissements de bienfaisance. Cette élimination fut celle de M. Armand De Perceval.

La double élection de M. Charles Rogier à Bruxelles et à Anvers, offrit au parti libéral le moyen de rendre à l'ex-député de Malines son siège au Parlement.

M. Charles Rogier opta pour Anvers ; la candidature de M. de Perceval à Bruxelles fut présentée, et obtint gain de cause au scrutin électoral du 14 janvier 1858.

L'échec des libéraux à Malines était réparé par les votes de la capitale, et une brillante perspective de succès politiques semblait se continuer pour le jeune et laborieux représentant, lorsque, dix mois après, toutes les espérances sont venues se briser devant la lettre suivante dont M. le Président de la Chambre a donné lecture à ses collègues en séance du 16 novembre :

« M. le président,

« J'ai l'honneur de vous adresser ma démission de membre de la Chambre des représentants. Ma santé, fortement délabrée depuis un an, réclame des soins assidus et un repos absolu.

« D'importantes questions politiques se présenteront probablement, dans le cours de cette session, aux délibérations de la Chambre ; en présence de cette éventualité, je considère comme un devoir de ne point priver l'arrondissement de Bruxelles d'une voix sur laquelle il est en droit de compter.

« Agréez, M. le président, l'expression de ma très haute considération.

« Armand de Perceval.

(Francis SARTORIUS, dans Nouvelle biographie nationale de Belgique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2007, t. 9, pp. 137-151)

de PERCEVAL, Hubert, Joseph, Antoine, Armand.

(page 137) Diplomate, homme politique, journaliste, réformateur économique et social, propagandiste de (page 138) la cause flamande, né à Malines le 28 octobre 1818, décédé à une date et en un lieu non connus (dernière trace à Paris en septembre 1869).

Issu d'une famille aristocratique originaire de Nivelles, où elle se maintint jusqu'au XVIIIème siècle, Armand de Perceval était le fils de Jean de Perceval et d'Antoinette Van den Nieuwenhuyzen. Son père, important propriétaire terrien dans la région de Malines et le Brabant wallon, avait été membre du Congrès national, bourgmestre de Putte, parlementaire de 1837 à 1841 et enfin bourgmestre de Malines de 1836 à 1842. Sa mère était la fille d'un fabricant de chapeaux également très fortuné. Le jeune Armand entama ses études secondaires au Petit Séminaire de Malines, avant de les poursuivre au Collège des Jésuites à Namur et enfin, selon ses dires, à Paris où il aurait suivi des cours de philosophie.

Entré dans la vie active il est d'abord attaché, à la fin des années 1830, au gouvernement provincial de la province d'Anvers puis devient de 1840 à 1845, secrétaire de l'Institut des Beaux-Arts de Malines. Précocement attiré par la politique, il se fait élire conseiller communal de sa ville natale en 1839. A la même époque, il se fait recevoir à la loge liégeoise La Parfaite Intelligence et l'Etoile réunies. En 1841, il crée le premier journal politique ayant existé à Malines, le Journal de Malines, de tendance unioniste, à ses débuts tout au moins. En juin 1845, il sollicite auprès du ministre des affaires étrangères d'entrer dans la carrière diplomatique ce qui, dès le mois suivant, lui est accordé. Il est alors immédiatement attaché à titre provisoire à un poste des plus recherché, la légation de Belgique à Paris. Le 23 septembre 1845, déjà, un arrêté royal confirme sa nomination au rang d'attaché de légation. En juin 1847, à l'intervention du prince de Ligne, ministre plénipotentiaire de Belgique à Paris, il est fait officier de la Légion d'honneur.

Cette carrière, qui s'annonçait aussi brillante que fulgurante, va pourtant s'arrêter de manière abrupte en avril 1848. Sans doute, comme beaucoup d'autres, fut-il persuadé que d'importants changements, allant dans le sens du progrès, ne pouvaient manquer de se produire en Belgique après le choc de la révolution de février en France. D'où la démission honorable de ses fonctions qu'il sollicite le 27 mars : « Je désire rentrer en Belgique où mon avenir m'appelle ». Satisfaction lui est donnée sans délai et le 3 avril 1848, un nouvel arrêté royal lui accorde le titre de « secrétaire de légation honoraire ».

Son retrait de la fonction publique acquis, Armand de Perceval, sans perdre de temps, mène campagne comme candidat libéral pour l'arrondissement de Malines aux élections législatives du 13 juin 1848. Elu, il représentera cet arrondissement jusqu'en novembre 1857, puis de janvier à novembre 1858, occupera le siège que Charles Rogier avait obtenu à Bruxelles ; l'homme politique liégeois préférant défendre les électeurs d'Anvers dont il avait également gagné les suffrages.

De Perceval va au Parlement se ranger d'emblée parmi la frange progressiste du libéralisme belge. On le verra mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de résoudre la question du paupérisme. Ses critiques, ses demandes de solutions applicables à court terme, il va les livrer à la Chambre dès le 30 janvier 1849 dans un discours retentissant prononcé dans le cadre de la discussion générale du budget du ministère de l'Intérieur. Son radicalisme peut s'expliquer en partie par les liens étroits qu'il entretient discrètement avec bon nombre de révolutionnaires français appartenant au parti dit de la Montagne, dont le célèbre Félix Pyat. Autre élément à prendre en compte est son admiration pour les théories de Fourier : on sait, par exemple, qu'il soutenait financièrement la propagande des disciples du Maître en Belgique.

D'autres interventions courageuses suivirent durant ses mandats successifs, mais ses prises de parole lui attirèrent, même dans son propre camp, critiques voire solides inimitiés. Attaques répétées contre la position dominante de la Banque Nationale de Belgique qui, pour lui, n'était autre que « la banque des actionnaires », dénonciation de l'importance, trop grande à ses yeux, du budget de la guerre, constat de l'état lamentable dans lequel l'Etat laissait l'enseignement officiel, proposition d'abolir la guillotine où seules huit voix le soutinrent, nécessité de l'instauration de sociétés de secours mutuels, mesures à prendre pour que le crédit soit mis à portée du plus grand nombre, imposition de la connaissance du flamand aux fonctionnaires de l'Etat chargés de recouvrer l'impôt en Flandre, première étape si pas d'une flamandisation au moins d'un bilinguisme actif, redonner à la culture flamande une place honorable, étaient autant de th !mes qui lui tenaient à cœur.

(page 138) Dans sa lutte contre les privilèges de la Banque Nationale, qu'il estimait exorbitants, Armand de Perceval n'hésitera pas à s'adresser directement à des industriels et commerçants du pays tout entier en leur envoyant, en mars 1853, un questionnaire dans lequel il leur demandait leur avis mais aussi, et surtout, leur appui dans sa lutte contre le monopole et le non-respect de ses engagements de la principale puissance financière du pays : « ai-je tort de condamner comme représentant de la Nation, la nature d'un établissement [la Banque Nationale] créée et dotée par la législature pour aider, protéger le travail de nos neuf provinces ». Et il ajoutait : « la diminution du taux de l'escompte que la Banque Nationale peut et doit accorder au travail belge en retour des nombreux privilèges qu'elle a reçus de la Nation, que cette diminution équivaudrait pour bien des commerçants et des industriels à la suppression d'une notable partie des impôts qu'ils payent chaque année, à la Commune, à la Province, à l'Etat».

Le crédit, toujours le crédit, tel était le credo du représentant de l'arrondissement de Malines. Pour lui, tout le monde en Belgique était désireux de travailler mais le manque de capitaux brisait cet élan. D'où la nécessité d'instaurer à l'échelon national un crédit agricole, foncier, commercial et industriel. A la fois pour diffuser et défendre ses idées de réforme du crédit, mais aussi pour multiplier ses attaques contre la Banque Nationale, il va créer à Bruxelles le 1er juillet 1854 une feuille de combat, Le Crédit à bon marché. Le sérieux des articles qui y paraîtront lui vaudra entre autres l'admiration et le soutien d'un important journal international, la Gazette de Trêves. Se réjouissant d'abord que l'on pouvait trouver en Belgique d'autres thèmes de discussion que la sempiternelle rivalité entre catholiques et libéraux, cette feuille indépendante, lue dans toute l'Europe, allait publier en 1855 une série d'articles sur le mouvement visant à instaurer en Belgique le crédit à bon marché.

Se félicitant de voir une personnalité novatrice se dresser face à l'oligarchie financière, le journal allemand écrira : « Nous déclarons qu'ils ont fondé le journal le mieux imaginé de tout le continent européen ; et certes, si l'on parvenait à réduire le taux de l'échange des valeurs commerciales à deux ou trois pour cent, ce serait le plus grand bienfait du XIXème siècle ; ce progrès, nous ne craindrions pas de le placer sur la même ligne que l'application de la vapeur à la circulation des produits ». Et le journal souhaitait qu'après réussite, de Perceval et ses amis songent à étendre le bénéfice du crédit à « ces hommes que l'on appelle depuis Saint-Simon, la classe la plus intéressante du peuple ».

Sur un autre plan, la défense nationale, on retiendra que de Perceval était hostile au maintien dans l'armée d'officiers étrangers qui y servaient depuis l'indépendance du pays. C'est ce qui le poussera à présenter au Parlement, le 21 février 1853, une proposition de loi visant à les mettre d'office à la retraite. En réalité, il visait sans le dire les officiers français dont il craignait la passivité, voire la trahison, en cas d'invasion de la Belgique par Napoléon III. Combattue par le gouvernement, sa proposition fut rejetée ; seuls huit votes lui furent favorables dont celui de Théodore Verhaegen.

Sur son flamingantisme qui le pousse par exemple à demander que l'on crée une chaire de littérature flamande à l'Université de Gand, que l'on subventionne les associations prônant un renouveau de cette littérature, on peut ajouter un autre exemple, concret celui-là, montrant qu'il ne craignait pas d'afficher ses opinions : le 25 janvier 1853 était inhumé à Lierre, le bourgmestre de la ville, Schramm ; huit discours furent prononcés, on écarta délibérément tout hommage en français, tous le furent en langue flamande dont l'un par de Perceval.

A propos de son éloquence, nous disposons d'un témoignage qui la montre quelque peu empruntée, si l'on en croit un journal de la capitale, L'Emancipation qui l'évoquait dans son numéro du 2 mars 1852 : « M. de Perceval serait peut-être plus écouté s'il cherchait moins à l'être. Mais il a l'air de vouloir imposer ses discours (...). Il est grave et solennel ; son savoir n'est pas exempt de pédantisme ; il accumule les faits, les citations, les preuves, mêlant l'ivraie au bon grain et érigeant en autorités le garde-champêtre et le légiste du coin ; enfin quoique habile à préparer les questions, il est faible lorsqu'il s'agit de les résoudre ».

En somme, si durant ses dix années de législature (1848-1858), Armand de Perceval accumula auprès de ses contemporains, grâce à ses idées généreuses, un capital de sympathie, il ne trouva guère de soutien auprès de ses pairs pour les faire entrer dans la voie des réalisations (page 140) concrètes.

On en était donc là en cette fin d'année 1858, lorsque se produisit un événement qui allait briser la carrière d'un des parlementaires les plus généreux de sa génération, dont il était de bon ton de railler le « don-quichottisme ». En octobre 1858, se répandait le bruit qu'une correspondance compromettante, émanant du parlementaire et adressée à des sous-officiers et à des soldats du régiment des Guides, contenait des allusions claires à l'homosexualité des uns et des autres. D'où l'indignation du corps des officiers de cette unité qui, se considérant gardiens de l'honorabilité de leur régiment, demandèrent au ministre de la guerre d'engager le procureur du Roi à instruire d'office contre de Perceval afin qu'ils puissent défendre l'honneur du régiment.

Après une période de flottement durant laquelle de Perceval nia l'évidence, ses amis mettant même sur pied une commission d'enquête aux fins de le blanchir, il ne fut plus possible d'éviter le scandale et de Perceval se résolut à démissionner de son mandat en invoquant des raisons de santé. La Chambre en reçut notification le 16 novembre. L'ancien parlementaire s'empressa alors de mettre en vente tous ses biens, en ce compris son hôtel particulier, et s'embarqua, selon la rumeur publique, pour les Etats-Unis. Comme l'écrivit le comte de Montaldo, ministre de Sardaigne à Bruxelles, le 9 novembre 1858, de manière « confidentielle et très secrète », à son ministre de tutelle : « Cet incident fort scandaleux en lui-même prend une importance politique de ce qu'il fait disparaître de l'arène parlementaire un homme que le ministère trouvait fort incommode à cause de ses idées libérales trop avancées, et surtout à cause d'une certaine influence qu'il avait dans la Chambre ».

Durant les années qui suivirent son départ précipité de Belgique, les milieux politiques s'abstiendront d'évoquer quelqu'un qui, bien qu'absent, était devenu dans les esprits infréquentable. Pourtant, Armand de Perceval allait se rappeler à leur souvenir : en juillet 1863, sans ressources, il est à Naples et quémande, faisant état de ses titres antérieurs auprès du consul de Belgique, une aide financière de quelques centaines de francs pour passer en Algérie où, dit-il, il a l'intention de s'engager dans la Légion étrangère. Mise au courant de son dénuement par le ministre de Belgique à Turin, sa mère accepte de se porter garant de cette libéralité, tout en dénonçant le fait que son fils avait dilapidé, outre un million de francs hérité de son père, les intérêts de l'usufruit lui revenant qu'elle avait eu la faiblesse de lui accorder.

Passa-t-il en Algérie? On l'ignore mais quelques années plus tard, il allait à nouveau faire parler de lui, mais cette fois dans un tout autre contexte, celui des velléités expansionnistes de Napoléon III. Ce fut le journal bruxellois L'Etoile Belge, dans son numéro du 21 septembre 1866, qui fit éclater le scandale. D'après ce quotidien, la violente campagne de presse visant à démontrer la nécessité de l'annexion de la Belgique par la France, campagne menée par un journal de langue française publié à Londres, L'International, émanait d'Armand de Perceval qui se couvrait du pseudonyme de « Deprelle ». L'émotion fut vive à Bruxelles et le ministre des affaires étrangères de l'époque, Charles Rogier, ancien collègue de celui que l'on considérera dès lors comme félon, demandera d'urgence un rapport d'enquête au chargé d'affaires à Paris, le baron d'Anethan. Les informateurs de ce dernier lui apprirent que le journal était subventionné par le gouvernement impérial et rédigé par ses agents dont l'un était en effet de Perceval. Les choses évolueront toutefois assez rapidement : le 15 décembre suivant L'International était racheté par une compagnie anglaise servant en réalité de prête-nom à la famille d'Orléans. Ce retournement de situation amena l'éviction d'Armand de Perceval, désigné à cette époque secrétaire de la rédaction.

Après ce nouvel échec, Armand de Perceval regagna la France. Le gouvernement impérial lui confia-t-il de nouvelles missions, on l'ignore. Quant à son destin ultérieur, il reste jusqu'à présent une énigme, sa trace se perd en effet après septembre 1869, époque à laquelle on peut le localiser à Paris de manière précise.

Armand de Perceval avait un frère, Ferdinand, qui semble s'être fixé très jeune en France où il décédera le 28 octobre 1876 à Rambouillet. Sans doute devait-il être à son décès aussi impécunieux que son frère, car sinon comment expliquer que son fils Charles vint se fixer à Bruxelles en octobre 1878, pour n'y occuper qu'un modeste emploi : courtier d'annonces pour un journal bruxellois, L'Echange.

Certains discours prononcés par Armand de Perceval à la Chambre des Représentants touchant à divers sujets ont fait l'objet de tirages à part qui, reliés dans divers varia, sont conservés à la Bibliothèque Royale : Budget de l'intérieur, 30 janvier 1849 ; budget de la guerre, 16 janvier 1850 ; Banque Nationale, 27 février 1850 ; 1er et 4 mars 1850 ; sociétés de secours mutuels, 14 février 1851 ; crédit foncier, 26 mars 1851 ; classes laborieuses, 14 juillet 1851 ; loi sur les distilleries, 31 juillet 1851 ; établissements de bienfaisance, 23 avril 1857.

Voir aussi : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging