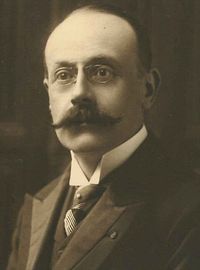

de Lantsheere Léon (1862-1912)

de Lantsheere Léon, Marie, Joseph, Antoine catholique

né en 1862 à Bruxelles décédé en 1912 à Asse

Ministre (justice) entre 1908 et 1911 Représentant 1900-1912 , élu par l'arrondissement de BruxellesBiographie

(Extrait du Vingtième Siècle, du 27 août 1912)

Léon De Lantsheere est mort !

Lorsque la nouvelle se propagea lundi matin dans les milieux politiques ce fut un moment de véritable stupeur, nous dirons même d'effarement.

Tout d'abord, la nouvelle provoqua des gestes d'incrédulité mais lorsqu’elle se précisa, lorsqu’on connut les détails de cette fin foudroyante, il y eut de l'émoi comme on en éprouve à la brusque révélation d'une catastrophe. Et c'est bien cette impression-là qui se reflétait dans le langage de tous. Quel dommage ! Une intelligence aussi exceptionnelle, un esprit aussi cultivé, un homme aussi supérieur ! Telles étaient dans leur laconisme les premières réflexions que la disparition de cet homme éminent mettaient sur les lèvres de tous.

Telle était l’autorité dont M. Léon M. De Lantsheere jouissait à la Chambre que son nom avait été cité un des premiers et tout naturellement pour la présidence le jour on avait appris la retraite de M. Cooreman. C'était une consécration de mérites et d'un talent auxquels des adversaires étaient unanimes à rendre hommage.

N'est ce pas un des chefs de l'opposition M. Vandervelde qui disait de lui dernièrement dans une conversation : C'est certainement un des cerveaux les plus forts du Parlement, si pas le plus fort !

Et l'on mesurera à cet éloge l’importance de la perte que nous venons de faire.

L'événement s'est produit dans des circonstances presque dramatiques. M. Léon De Lantsheere avait rendu visite dimanche au chevalier Shellekens à Erembodeghem.

Il était rentré ensuite très dispos dans sa maison de campagne d’Assche, et avait diné très gaiment en famille. Puis, pour se distraire un peu après le repas, il s'était plu à faire comme il en avait pris l'habitude du calcul intégral. Distraction qui n'étonnera pas ceux qui connaissaient sa passion pour les mathématiques supérieures.

Vers 11 heures du soir, après la prière dite en commun, il monta dans sa chambre et se préparait à se mettre au lit lorsque brusquement il chancela et s'abattit, face contre terre.

Lorsqu'on l’étendit sur le lit était déjà dans le coma. Il fallut alors courir dans la nuit, à la recherche d’un médecin et mander en hâte l'abbé Hubert De Lantsheere un cousin, qui réside dans un couvent voisin. Le docteur Ciylits fut appelé d’urgence aussi par téléphone.

Le praticien arriva à Assche vers une heure et demie en automobile et diagnostiqua tout de suite une crise d'urémie. Il n'y avait guère chance de salut. Pourtant, vers 3 heures, la situation parut s'améliorer légèrement, mais la crise devint bientôt plus aiguë et à 8 heures le malade succombait à un empoisonnement du sang.

La plupart des membres de la famille se trouvaient à ce moment réunis à son chevet : Mme De Lantsheere et ses quatre enfants, son père, le gouverneur de Banque Nationale et sa vénérable mère, MM. Charles et l’abbé Hubert De Lantsheere, ses cousins, dont la douleur et le chagrin sont immenses. M. Auguste De Lantsheere, frère du défunt, qui est en Angleterre, ainsi que ses sœurs, dont l’une est religieuse, dans un couvent à Bruges et l’autre est la veuve de M. Louis Vergotte ont été prévenus télégraphiquement.

Le Roi a envoyé à Assche dans la matinée un de ses officiers d’ordonnance pour présenter ses condoléances à Mme De Lantsheere si cruellement éprouvée.

(Extrait du Vingtième Siècle, du 27 août 1912)

Quelques notes biographiques

Léon de Lantsheere était né à Bruxelles le 23 septembre 1862. Il avait fait ses études au Collège Saint-Michel, puis à l’Université catholique de Louvain, où il avait été reçu docteur en droit en 1885 et docteur en philosophie en 1886.

Inscrit aussitôt au barreau de Bruxelles, il fut nommé auditeur au Conseil supérieur du Congo en 1889 et professeur de droit pénal et d’institutions civiles comparées à l’Université de Louvain en 1895.

Il fut élu conseiller provincial pour le canton d’Assche en 1889 et le resta jusqu’en 1900, date à laquelle il devint représentant de l’arrondissement de Bruxelles.

Au Parlement, Léon De Lantsheere conquit tout de suite une place de premier plan. Sa valeur de juriste était reconnue sur les bancs de gauche comme sur les bancs de droite, et on en trouva une preuve éclatante en 1908 dans l’hommage spontané que rendirent à son rapport sur la question congolaise les hommes les plus considérables de l’opposition.

En octobre 1908, M. Renkin étant devenu ministre des Colonies, le roi Léopold confia à M. De Lantsheere le portefeuille de la Justice qui avait jadis été détenu par son père, M. Théophile De Lantsheere, aujourd’hui ministre d’Etat et gouverneur de la Banque Nationale.

M. Léon De Lantsheere quitta le ministère de la Justice en juin 1911, accompagnant dans sa retraite M. Schollaert. Il avait été réélu représentant de Bruxelles le 2 juin dernier et avait, tant au cours de la campagne électorale qu'au lendemain du scrutin, prononcé des discours où s'étaient attestées à nouveau ses belles qualités d'orateur et d'homme d'Etat.

M. Léon De Lantsheere, qui avait jadis été un des rédacteurs de l’ « Avenir social » et de la « Justice sociale », collaborait aussi à la « Revue Générale », à la « Revue des questions scientifiques », à la « Revue Néo-Scholastique » et à la « Revue sociale catholique. » Il avait également publié plusieurs ouvrages de droit ou de philosophie, et notamment « Du bien au point de vue ontologique et moral » (1886) , la « Race et la Langue des Hittites » (1891) , le « Droit à Babylone et l’Evolution juridique » (1894), etc.

(Extrait du Peuple, du 27 août 1912)

Mort de M. Léon De Lantsheere

Une nouvelle inopinée, dont la rumeur a répandu dans le monde politique un véritable sensation s'est répandue.

M. Léon De Lantsheere, député catholique de Bruxelles, est mort pour ainsi dire subitement dans la matinée, en son domaine de Putteberg, près d'Assche, frappé par une crise d'albuminurie.

M. De Lantsheere était atteint depuis de longues années du mal qui vient de l'emporter, et la souffrance avait affiné ses traits au point de lui conserver un aspect extrêmement jeune. Tout le monde s'étonnera d'apprendre qu’il avait cinquante ans. Pourtant, c'était déjà un ancien des luttes politiques.

Héritier d’un homme qui a joué un rôle considérable dans la politique belge - son père fut pendant de longues années président de la Chambre, et qui est ministre d’Etat - M. Léon De Lantsheere n'était pas seulement le fils de son père.

C’était une nature délicate, un homme de haute culture et d'une puissante érudition que passionnait bien plus le culte de la musique, les études juridiques et les recherches archéologiques. On peut dire, sans offenser sa mémoire, que ce fut plutôt le respect de la tradition familiale qui le poussa dans la carrière politique.

Il ne donna pas à la politique toute la mesure de son talent ; était-ce nonchalance, ou propension vers des préoccupations plus élevées que celles de la politique catholique, toujours est-il que celui que M. Vandervelde saluait, il y a quelques jours encore. comme un des hommes les plus remarquables, sinon le plus remarquable de la droite, ne figura pas parmi les leaders de la majorité.

Il avait cependant, à son entrée dans.la vie politique. manifesté une combativité intense. Le premier jour qu'il nous fut donné de le voir, c'était en 1890. Le Parti ouvrier bruxellois avait organisé une démonstration en faveur de la révision constitutionnelle, et il avait décidé de porter une requête au domicile privé de M. De Lantsheere père, lequel habitait à ce moment rue du Trône.

Ce fut le fils De Lantsheere, jeune avocat sorti de l’Université, qui reçut dans la maison paternelle la délégation des travailleurs socialistes. Il eut pour elle des paroles plus qu'aimables, contenant un encouragement et prophétisant ce qui devait se réaliser, le prochain triomphe de la Révision.

Deux ans après, aux côtés de MM. Renkin et Carton de Wiart, il fondait la Ligue catholique pour le suffrage universel et la « Justice sociale. » Et ce fut encore lui qui, par un soir mémorable, reçut à la Maison des Ouvriers, le cortège des travailleurs socialistes, venant fraterniser avec leurs camarades chrétiens, lesquels s’étaient publiquement ralliés au S.U.

La démocratie pouvait donc fonder de grandes espérances sur le talent de ce jeune orateur dont la phrasé élégante et concise avait une extraordinaire énergie. Mais l'amitié qui le liait à MM. Renkin et Carton l’entraîna dans leur sillage, et quelques années après, on le vit prêter son nom à la liste de coalition conservatrice et ouvrière catholique. Elu député en 1900, il siégea à la Chambre sans discontinuer, se contentant de rédiger de temps à autre des rapports, très documentés, sur des questions juridiques.

Quand M. Renkin abandonna le portefeuille de la justice pour celui des colonies, ce fut M. De Lantsheere qui reprit sa succession. II n’eût guère le temps de manifester une grande activité ministérielle, détaché qu'il était, au surplus, des joutes du Parlement. Aussi suivit-il M. Schollaert dans sa retraite. Il n'y était guère obligé, mais comme on désirait caser enfin M. Carton de Wiart et qu'il n'était pas possible de choisir trois ministres dans la seule députation bruxelloise, il s'effaça une fois de plus.

Dans ces derniers temps, le parti catholique, qui n'a guère d'hommes, avait voulu le tirer de cet effacement volontaire et s'efforçait de le persuader d'accepter la présidence de la Chambre, où il eût, sans aucun doute, tenu son rôle avec impartialité et avec éclat.

Mais M. De Lantsheere prenait prétexte de son état de santé pour décliner ces offres flatteuses. Le triste événement de ce jour vient montrer combien ces appréhensions étaient cruellement fondées.

Nous nous inclinons devant la mémoire de cet adversaire qui gardait à nos yeux le prestige d'un talent, dont la démocratie a pu, dans les temps passés, tirer profit, et qui, peut-être, dans les événements de demain, eût pu jouer un rôle de médiation et d'apaisement.

(Extrait du Vingtième Siècle, du 27 août 1912)

Un grand deuil pour les catholiques belges. Mort de M. Léon De Lantsheere

Une terrible nouvelle nous parvient qui aura un douloureux retentissement chez les catholiques de tout le pays. M. Léon Lantsheere, représentant de Bruxelles et ancien ministre de la justice, est mort lundi matin à Assche, emporté une crise presque foudroyante.

Ainsi disparaît dans la force de l’âge – il n'avait pas cinquante ans - un des homme dont la valeur intellectuelle, le dévouement et le passé politique faisaient des meilleures réserves de notre parti.

Comme représentant de Bruxelles et comme ministre de la justice, Léon De Lantsheere a attaché son nom à des initiatives qui lui méritent la reconnaissance de tout le pays. C'est lui, notamment, qui a doté nos deux universités libres d'un statut légal et c'est lui aussi qui a su sauvegarder les intérêts de là Belgique dans le règlement de la succession de Léopold II, après avoir apporté une collaboration justement remarquée aux travaux parlementaires qui préparèrent l’annexion du Congo.

Que d'autres tâches un tel passé promettait pour le plus bien de la cause catholique et de notre pays !

Dieu en a décidé autrement. Qu'Il récompense son serviteur et adoucisse la peine de ceux qui le pleurent et en particulier de jeune famille et du vénérable père dont il continuait si brillamment les traditions.

Nous prions ceux que cette mort endeuille cruellement d'agréer l'hommage respectueux de nos chrétiennes condoléances, certains d'être en même temps les interprètes de tous les catholiques belges.

Une belle figure

La nouvelle désolante de cette amort évoque brusquement, pour nous, en douloureux souvenirs, tout ce qui donnait un charme incomparable à cet esprit d'élite.

L'originalité charmante de cet esprit était faite avant tout d'une simplicité du plus franc aloi. Qui, à l’entendre converser paisiblement, eût soupçonné, à première vue, se trouver en présence d’une intelligence aussi fortunée ? Il se plaisait, en effet, à dépouiller, dans la conversation, tout appareil d’érudition ; jamais, ni dans le ton, ni dans la forme, il ne dogmatisait ; il semblait faire la part à tous quand, soudain, d’une phrase où s’épanouissait naturellement, avec la rigueur et la séduction d’un axiome, une formule de bon sens, il réduisait à néant la conception de l’adversaire et faisait triompher sa pensée, sans heurt, sans choc, par une force naturelle et incompressible, comme l’eau qui sort des profondeurs du rocher se répand et s’étale. Sa passion et son ardeur – que ses intimes savaient fougueuses – étaient tout intérieures et ne se traduisirent jamais au dehors par une formule violente qui eût nui à l'ordonnance supérieure de son raisonnement. Parcourez les « Annales parlementaires » : jamais il ne s’abandonna à la fièvre des convictions et des émotions qui brûlait en lui, et il fallut des circonstances exceptionnelles pour lui arracher deux ou trois exclamations vives de protestation et de défense au coure des séances inoubliables qui marquèrent la retraite de M. Schollaert.

Cette maîtrise de soi était sa force. Dans un parlement trop souvent déchainé les hommes de cette trempe sont les maîtres de l'heure et beaucoup regretteront que celui qui possédait cette qualité si rare n'en ait pas fait plus ample usage. Il n'en faut chercher, d'après nous, la raison que dans le légitime dédain d'un esprit supérieur pour tant de vaines ou discourtoises querelles. Ce dédain, il l'avait profond. Aussi, celui qui eût indiscrètement penché la tête par dessus son épaule, pendant qu'il était en séance et que l'on tapageait autour de lui dans l'hémicycle, eût été fort surpris de s'apercevoir qu'il se recueillait dans la lecture d'une revue de philosophie ou que, de son écriture nette et claire, il alignait les chiffres d'une équation algébrique ou d'une opération de trigonométrie. Nous avons conservé de lui l'une de ces pages curieuses que le hasard avait mise en nos mains. et où, en damier, d 'innombrables opérations mathématiques sont ainsi alignées : : ce fut pendant une interpellation au soufre et au salpêtre, alors que les poings se tendaient et que la cloche présidentielle sonnait l alarme dans l'ouragan que, lui, impassible se livrait à ces jeux de chiffres, à la recherche de quelque théorème inédit.

Il se délassait des mathématiques par l'étude des documents cunéiformes et des vestiges de la civilisation assyrienne. Lorsqu'après avoir discuté politique ou procédures, il i vous reconduisait, jamais il ne résistait à la tentation de vous montrer les plâtres précieux où se marquait en relief ou en creux la reproduction des dernières découvertes faites au cours des fouilles pratiquées dans mes vallées du Tigre et de l’Euphrate. Il vous avait parlé de R. P. ou de S. U., il vous parlait maintenant avec la même liberté d'esprit de Nabuchodonosor ; il vous avait entretenu des complications d'une saisie-arrêt ; il vous parlait maintenant, avec une égale sérénité, des différences de l’écriture hiératique à Ninive et à Babylone.

Préférait-il la philosophie aux mathématiques ? Spinoza à Quetelet ? Ou aimait-il la Musique que le Droit, Wagner que Potier ? Seul, il eût pu marquer l’ordre de préférence qu’il assignait à ses nobles préoccupations. Il faisait passionnément de la musique et il condescendait à d'humbles tâches : c'est ainsi que, dans l’ombre de fêtes du Jeune Barreau, il orchestra la partie musicale et même on le vit « tenir » le piano.

Faut-il parler de l'Avocat, de l'impeccable plaideur, du juriste averti ? Il était aussi de ceux, de plus en plus rares au Palais de Bruxelles, qui exercent une action« rayonnante autour desquels on se groupe, que l’on écoute et que l’on interroge. Ah ! les chaudes discussions dans la salle des pas perdus et dans le couloir de première instance, aux heures de fièvre politique ou lorsque quelque émoi professionnel faisait mettre les toques en bataille ! Depuis 6 heures du matin, on s’agitait, on s’énervait, on cherchait en vain une opinion maîtresse d’elle-même. Tout à coup, vers 10 heures, on le voyait apparaître dans l'encadrement de la porte de bronze ; on allait à lui, on faisait cercle et il avait tôt fait de calmer la surexcitation de l’un ou de l’autre. Il finissait pas un bon mot, par une anecdote, le tout découpé à l’emporte-pièce, et généralement le groupe se dispersait le rire ou le sourire aux lèvres.

Qui dira la fierté de son esprit, son ombrageuse défiance à l’égard de tout ce qui pouvait lui faire soupçonner une emprise quelconque sur sa liberté et son indépendance. Il fut, d’ailleurs, de la « Justice Sociale » et si l’histoire de sa vie politique n’était celle que nous venons tous de vivre, tant de traits, tant de « mots », tant de fermes attitudes seraient à citer ou à rappeler qui donneraient à ce visage„ qui brusquement sombra dans la mort, un dessin dé médaille…

Il s'en va, quelques mois à peine après le tant regretté Julien van der Linden, qui était du même pays que lui et qui était de ses intimes, - hautes et pures intelligences si bien faites pour se comprendre et pour sympathiser. Les voilà réunies dans la mort, ) non pas : dans la vie de l'éternité !...

Paul Crockaert.

(Extrait de Henri CARTON DE WIART, Souvenirs personnels (1878-1918), Bruxelles en 1948, chez Desclée de Brouwer, 1948, pp. 35-36)

(…) Nous nous rencontrions souvent, le samedi après-midi, dans la chambre, - mieux vaudrait dire dans la mansarde, -- qu'occupait, au vieux collège Saint-Michel, le R. P. van Innis qui avait été notre professeur de rhétorique et chez qui ses anciens élèves avaient grand plaisir à venir bavarder en toute liberté. Ce mentor - la bonté même - n'avait rien de pédant ni de rébarbatif. S'il avait souci de faire pénétrer sa science et son expérience dans l'intelligence de ses élèves, c'était surtout par sa compréhension de l'âme juvénile, avide de liberté et de générosité, qu'il avait prise sur elle.

Dans ces réunions intimes, Jules Renkin se révélait déjà une personnalité de premier plan. (…) Léon de Lantsheere était d'un tout autre tempérament. A voir ce jeune homme pacifique, d'allures discrètes, replet, sanguin, un peu lent dans l'expression de sa pensée, à qui un accident d'enfance avait fait perdre l'usage d'un œil et qui, pour comble de disgrâce, était atteint d'une myopie très accusée, on imaginait mal l'extrême diversité de ses connaissances et de ses goûts. En réalité, rien d'humain ne lui était étranger. Il passait, avec une merveilleuse aisance, des plus hautes spéculations philosophiques, des calculs des mathématiques supérieures ou des sommets de l'histoire à la critique judicieuse du plus récent opéra ou du dernier roman à la mode. Jamais pressé, se plaisant à de longues causeries, allumant nonchalamment cigare sur cigare, consacrant volontiers ses soirées à d'interminables lectures de tout genre ou à de savantes variations qu'il improvisait au piano, nul n'a réalisé davantage le type du faux paresseux.

(Extrait du Vingtième Siècle, du 3 septembre 1912)

Léon de Lantsheere et l’Université catholique de Louvain

Le discours de Mgr Ladeuze aux funérailles de l’ancien ministre de la justice.

Nos lecteurs nous sauront gré de reproduire ici le beau discours prononcé par Mgr Ladeuze, recteur magnifique de l'Université catholique de Louvain, aux obsèques du regretté Léon De Lantsheere :

Messieurs,

Dans le deuil général provoqué par la mort foudroyante de Léon De Lantsheere, l'Université catholique de Louvain se sent particulièrement atteinte et pleure une de ses gloires les plus pures. Membre de la Chambre des représentants, ministre du Roi, le tant regretté défunt appartenait à la nation entière dont il défendit les intérêts vaillamment avec l'indépendance qui lui était propre. Mais c'est l' « Alma Mater » que lui-même il entendait appartenir tout d'abord. « Je tiens avant tout, écrivait-il à mon vénéré . prédécesseur, en octobre 1908, à mon titre de professeur à l'Université catholique, et je n'accepterais pas les fonctions ministérielles, si je ne savais pas qu'elles me permettront de conserver ce titre et de reprendre mon cours quand ma carrière, longue ou courte, aura pris fin au ministère. » En ce moment du suprême adieu, c'est avec une émotion profonde que le Recteur de l’Université vient exprimer publiquement la reconnaissance de l’ « Alma Mater » et proclamer ce qu'elle doit à celui qui, au sein du corps académique, fut une personnalité hors pair.

Nul ne justifiait mieux que Léon De Lanstheere le titre de professeur d'université, s'il est vrai que, dans une université, aucune science ne peut se cultiver isolément et, comme le disait Mgr d'Hulst, l’enseignement doit « se rapprocher de la région simple où toutes les sciences se touchent par le sommet. » On retrouvait chez lui ce que lui-même soulignait il y a quelques mois comme un des traits les plus frappants du caractère de Montalembert, une curiosité intellectuelle insatiable et le besoin jamais assouvi d'entrer en communication avec les choses et les hommes de son temps.

Ses humanités terminées, il songea un moment, paraît-il, à se consacrer aux sciences mathématiques. Au moins, conservèrent-elles toujours pour lui un attrait particulier ; on le surprenait souvent, pendant les sessions d'examens, occupé entre deux interrogatoires, à couvrir de chiffres et d'équations algébriques le papier qui lui tombait sous la main.

Lancé dans les études de droit dont il parcourut le cycle à Louvain de 1880 à 1885, il se laissa bientôt séduire par la philosophie ; il fut un des premiers auditeurs de notre illustre Cardinal aux pieds de la chaire qui venait d'être fondée pour répondre aux désirs de Léon XIII. Tout en préparant son dernier doctorat en droit, il subit, en mai 1885, avec la plus grande distinction, l'examen de licencié en philosophie selon saint Thomas et devint, l'année suivante, en décembre 1886, le deuxième docteur de la nouvelle école. Ces études imprimèrent à son esprit une tournure métaphysique que les occupations professionnelles ne lui enlevèrent pas plus tard.

Désormais, il ne se désintéressera plus des controverses philosophiques actuelles et, dès son retour parmi nous comme professeur de criminologie, en 1895, il accepta avec empressement de donner, à l'Institut supérieur de philosophie, des conférences hebdomadaires sur la philosophie moderne, notamment sur la philosophie de l'histoire et sur l'hégélianisme.

Il se délassait de la philosophie, du droit, des mathématiques, par l'étude de la langue et de la civilisation assyriennes, des origines du christianisme, des philosophes arabes du moyen âge, des littératures modernes, de l'histoire de l'art.

Ce qu'il avait une fois appris, sa mémoire le retenait avec une fidélité prodigieuse. C'était une bibliothèque vivante, et je me souviens de l'étonnement dans lequel il me jetais naguère, quand le rencontrant aux Halles universitaires au sortir de mes leçons, je l'entendais me développer les questions très spéciales que venais d'exposer sur le christianisme primitif ou la patrologie. « Que voulez-vous, disait-il à un collègue, j’ai pris comme règle de ne jamais me reposer le soir, sans avoir acquis pendant la journée quelque nouvelle connaissance.

Toute cette érudition qu'il dominait parfaitement, ainsi que la science très étendue qu'il possédait de l'histoire du droit, lui servaient à merveille dans son enseignement pour jeter des lumières inattendues sur les détails du droit pénal. Mais c'est sa culture philosophique qui donnait sa caractéristique à cet enseignement. Trop au courant, par ses études de sociologie et de psychologie criminelle, de la complexité et de la vie sociale et de l'individualité des coupables, pour rester, dans sa conception du droit attaché à l'école classique ancienne, il était trop bon philosophe pour se laisser emporter par la vague de relativisme qui a passé, dans ces derniers temps sur les sciences morales. Il appartenait, disait-il lui-même, « à ce qu'on commence à appeler l'école néo-classique du droit pénal » et il proclamait la nécessité de confronter les résultats de la sociologique juridique avec les principes fondamentaux du droit et ainsi de développer la philosophie même de la science juridique, très heureux de constater comment, à l'heure actuelle, « l'intérêt passionnant que présentent les luttes scientifiques de notre époque se concentre dans cette persistance inébranlable avec laquelle l'absolu reparaît et resurgit, après que les eaux passagères et mobiles du relatif ont essayé de I engloutir. »

Sa vaste érudition lui permit encore de créer, dès 1895, à notre école des sciences politiques et sociales un cours de droit civil comparé pour compléter l'enseignement jusqu'alors trop exclusivement national du droit privé. On ne construit plus aujourd'hui de théories juridiques sans tenir compte des matériaux réunis par la comparaison des divers groupes de législation moderne. En s'appuyant de la sorte sur le droit comparé, l'interprète du Code civil s'élève plus facilement à cette hauteur de vues qui permet d'embrasser l'ensemble des règles particulières, d'en saisir plus exactement la portée, d’en dégager plus sûrement les principes fondamentaux. La famille, la propriété, le régime des biens, les personnes, la théorie de la faute, la personnalité civile les principaux objets que M. De Lantsheere traita, de ce point de vue, dans ses leçons.

Dans l'exposé de ces matières aussi, l'allure métaphysique de sa pensée se faisait reconnaître et comme on a pu s'en apercevoir, au mois de mars dernier, à la solution personnelle qu'il donnait, devant la Société d'économie sociale, à la question du sujet du droit dans la personne morale.

Les vues larges et profondes de M. De Lantsheere impressionnaient vivement ses élèves. On peut d'ailleurs dire de lui ce qui a été dit du plus illustre de ses prédécesseurs dans la chaire de droit criminel : « Sous sa parole, exempte d'artifices d'éloquence, les notions les plus délicates et les plus difficiles pénétraient comme la lumière dans les intelligences. » Comme Thonissen, De Lantsheere fut un maître aimé et admiré entre tous. Puissent des mains pieuses réunir et publier les notes qui ont servi de texte aux brillantes leçons dont le souvenir restera gravé dans la mémoire des générations d'étudiants qui eurent le bonheur de les recueillir !

A ses étudiants, il était dévoué de tout son cœur. Toujours il mettait simplement et généreusement à leur disposition tous les trésors de sa science, et toute son influence personnelle. Pour rester en relations avec eux, pour les rendre forts en les groupant, pour entretenir en eux le zèle scientifique, il se fit, il y a quelques années, l'un des promoteurs de l'Association, aujourd'hui prospère, des Anciens Etudiants de la Faculté de Droit de l'Université catholique, et il en accepta la présidence effective après sa sortie du ministère. Ce faisant, il voulait aussi rattacher par un nouveau lien à l'Alma Mater, les enfants qu'elle avait formés et qui se trouvaient dispersés par le pays ; c'était l'intérêt de l'Université catholique qu'il avait en vue, en même temps que celui de ses étudiants.

L'intérêt de l'Université, pas là encore ce qui lui inspira une des œuvres les plus fécondes parmi celles qui ont marqué sa carrière ministérielle ? Grâce à lui, la question de la personnification civile des établissements libres d'enseignement supérieur en Belgique, débattue depuis si longtemps, trouva enfin sua solution, solution large, aussi simple qu'élégante, tracée en quelques articles d'une clarté qui écarte toute équivoque. Cette loi qui portera son nom et dont il était fier, c’est le meilleur souvenir qu'il ait emporté de son passage au gouvernement ; ce lui sera un titre impérissable à la reconnaissance des deux Universités libres de Belgique.

Dévoué à l’Université, dévoué à ses étudiants, Léon De Lantsheere l’était aussi à ses collègues. Ceux qui l’ approchaient dans l'intimité se disputaient le plaisir de l'entendre. Quand, avant ou après ses leçons, il apparaissait dans la salle d'attente des professeurs, tous se groupaient' autour de lui, avides de jouir du charme incomparable de sa parole. La conversation s'engageait, toujours paisible mais animée, sur les questions du jour ou de préférence sur des matières scientifiques. Il l'agrémentait de ses bons mots et de ses anecdotes, et il en faisait toujours lui-même les principaux frais, grâce cette inépuisable érudition dont il prodiguait les trésors en riant avec la plus grande simplicité du monde.

Car sa modestie affectait une forme particulière ; sans songer à voiler son savoir, il paraissait convaincu qu'il était tout naturel d'être versé comme lui dans les sciences les plus variées. Et l'on sortait de ces entretiens, ravi de la bonhomie, de l’originalité et de la puissance de cet esprit d'élite.

Hélas ! tout cela n'est plus que souvenir. L’an dernier, à pareille date, nous le saluions avec bonheur reprenant sa place parmi nous avec la même simplicité avec laquelle il valait de résigner le pouvoir ; et la faculté de droit était heureuse et fière de le mettre à sa tête comme son doyen. Nous escomptions alors pour lui et pour nous de nombreuses années d'un glorieux enseignement. Dieu n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Brusquement, il nous a repris ce maître si estimé, cet ami si loyal et si sûr ! Mais, cher collègue, enlevé à notre affection vous vivrez parmi nous et vous nous parlerez longtemps encore ; car vous resterez un modèle sur lequel maîtres et élèves reporteront à l'envi le regard de leur pensée. Oui, vous aurez cette sépulture vivante dans laquelle vous nous avez montré Montalembert enseveli. Pas plus que Montalembert, vous n'aimiez la gloire sous son aspect théâtral, et vous ne vous seriez pas plus que lui préoccupé d'une autre sépulture. « Là disiez-vous, se taisent les bruits des flots et des passions ; là règne l'éternelle sérénité de la cité de Dieu. La miséricorde et la vérité sont rencontrées; la justice et la paix s'y sont donné un baiser. La vérité y germe de la terre et la justice regarde du haut du Ciel. »

(DEFERME J., dans Nouvelle biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2010, t. 10, pp. 120-122)

de LANTSHEERE, Léon, Marie, Joseph, Antoine, homme politique, professeur à l’Université catholique de Louvain, né à Bruxelles le 23 septembre 1862, décédé à Asse le 26 août 1912.

Léon de Lantsheere fut professeur de droit à l’Université de Louvain et membre du parti catholique. Sans être extraverti, il se tenait au courant des tendances de son temps tout en suivant, comme philosophe, le mouvement néothomiste. Comme chrétien-démocrate, il ne fut ni le plus radical ni, peut-être, le plus surprenant.

Né à Bruxelles le 23 septembre 1862, il est le fils de Théophile-Charles-André de Lantsheere et de Léonie Beeckman de Crayloo. Le 27 août1895, il épouse Marguerite Kerckx (1865-1951), dont il eut cinq enfants, Théophile (1897-1958), Madeleine (1899-1964), Alice (1900-1956), Jean (1902-1974) et Emmanuel (1908-1910).

Selon le discours de Mgr Ladeuze prononcé aux funérailles de de Lantsheere, ce dernier avait songé brièvement, après ses humanités, à se consacrer aux mathématiques, mais il se lança finalement dans les études de droit à Louvain, de 1880 à 1885, année où il obtint non seulement le diplôme de docteur en droit, mais aussi celui de licencié en philosophie thomiste. En décembre 1886, il obtint le grade de docteur en philosophie – et fut par ce fait le deuxième docteur de la nouvelle Ecole supérieure de philosophie -, avec une dissertation intitulée Du bien au point de vue ontologique et moral. Dans cette étude, il établissait un parallèle entre la philosophie scolastique et la philosophie kantienne, comparaison que le baron Descamps considérait comme « lumineuse ».

En 1888, de Lantsheere devint avocat à la cour d’appel de Bruxelles et, l’année suivante, membre du Conseil supérieur du Congo. De 1889 à 1900, il fut également conseiller provincial du Brabant. Sa carrière académique se déroula comme suit : en 1893-1894, il donna un cours d’histoire de la philosophie moderne à l’Université de Louvain ; en 1895,il y devint professeur de criminologie et créa, à l’Ecole des sciences politiques et sociales, un cours de droit civil comparé. L’idée était de compléter l’enseignement du droit privé, jusqu’alors trop exclusivement national. En plus, il accepta de donner des conférences hebdomadaires sur la philosophie moderne, notamment sur la philosophie de l’histoire et sur l’hégélianisme. En 1889, il publia Les bases de l’objectivité de la connaissance dans le domaine de la spontanéité et de la réflexion, essai d’introduction à la philosophie critique/

En tant que juriste et professeur de droit, et par ses études de sociologie et de psychologie criminelle, de Lantsheere était bien trop au fait de la complexité de la vie sociale et de l’individualité du coupable, pour rester attaché à l’école de droit classique ancienne. Il déclarait appartenir à l’école « néoclassique » du droit pénal et critiquait l’école classique qui, selon lui, présentait l’homme dépouillé par abstraction de toute réalité vivante.

En raison de son intense activité politique, il ne publia pas beaucoup sur la philosophie : seulement les conférences faites à l’Institut et quelques articles dispersés dans les revues. En outre, il publia en 1891 chez Goemaere, De la race et de la langue des Hittites et en 1894 chez Larcier, Le droit à Babylone et l’évolution juridique. Il collabora à la Revue générale, au Bulletin de la Société scientifique, à la Revue néo-scolastique, à la Revue de Droit pénal, à la Revue sociale catholique et aux Annales de Sociologie.

Dans le domaine politique, il fut représentant provincial pour le Brabant de 1889 à 1900 et entra à la Chambre en 1900. C’était une époque cruciale pour les forces démocrates et progressistes au sein du parti catholique, qui gouvernait le pays depuis 1884. Depuis les troubles sociaux de mars 1886, le mouvement chrétien-démocrate se renforçait graduellement. Un de ses protagonistes, Henry Carton de Wiart, écrivait dans ses souvenirs politiques que Renkin, de Lantsheere et lui-même avaient pris l’habitude, au début des années 1890, de se rencontrer chaque samedi après-midi. Tandis qu’il voyait dans le jeune Renkin un homme très énergique, il présentait de Lantsheere comme un homme plutôt paisible et contemplatif. De la même façon, Giovanni Hoyois le qualifiait de « philosophe tranquille ». En tous cas, de Lantsheere doit être considéré comme chrétien-démocrate.

En 1891, quelques jeunes avocats fondèrent La Jeune Belgique catholique (Renkin et Carton de Wiart). Ils publièrent « L’Avenir social » et, en 1895, ils créèrent la Fédération démocratique chrétienne de l’arrondissement de Bruxelles, avec le périodique « La Justice sociale » (1895-1902) comme porte-parole. Dès le deuxième numéro de « La Justice sociale », de Lantsheere fut nommé rédacteur. Il faisait aussi partie de la Société d’économie sociale, une des plus importantes organisations innovatrices catholiques de cette période, inspirée par les théories de Frédéric Le Play. Elle influença la politique sociale des gouvernements catholiques.

Du 27 mai 1900 au 26 août 1912, de Lantsheere fut représentant de Bruxelles à la Chambre. Il y était membre de la Jeune Droite, avec Renkin, Carton de Wiart, Verhaegen, Mabille et de Ponthière. En janvier 1905, il signa la lettre que les chrétiens-démocrates envoyèrent au président de la Chambre, François Schollaert, pour défendre leur place dans le parti. Durant l’hiver 1905-1906, après la résistance des chrétiens-démocrates contre les plans du gouvernement pour le port d’Anvers et les forteresses militaires, de Lantsheere proposa un compromis. De 1901 à 1906, il écrivit les rapports sur le budget du ministère de la Justice. En avril 1907, les chrétiens-démocrates soutinrent les socialistes et les libéraux progressistes en votant la loi sur la durée du temps de travail dans les mines, ce qui conduisit à la démission du cabinet. Dès ce moment, il était clair que le parti catholique devrait tenir compte des forces démocrates dans son sein.

Le cabinet de Trooz, qui lui succéda, décida d’admettre des chrétiens-démocrates dans le gouvernement, et lorsque de Trooz mourut quelques mois plus tard, François Schollaert poursuivit cette tactique. Renkin devint ministre de la Justice, mais après son intervention remarquée dans la question du Congo, il devint ministre des Colonies ; de Lantsheere le remplaça à la Justice, le 30 octobre 1908. Après Helleputte et Renkin, il devenait donc le troisième ministre de tendance chrétienne-démocrate.

Ministre de la Justice jusqu’en juin 1911, la question de la personnification civile des établissements libres d’enseignement supérieur, débattue depuis si longtemps, trouva, grâce à lui, une solution. C’est le meilleur souvenir qu’il emporta de son passage au gouvernement.

Son travail politique se basait sur des fondements philosophiques. Selon le professeur Noël, l’œuvre juridique, politique et sociale de de Lantsheere reposait entièrement sur des notions empruntées à la doctrine thomiste. Durant les dernières années de sa vie, il donna des cours sur Spinoza et Hegel. En1911, il devint doyen de la faculté de Droit à l’Université de Louvain.

Il mourut subitement, le 26 août 1912, au château de Putberg à Asse, à l’âge de quarante-neuf ans.