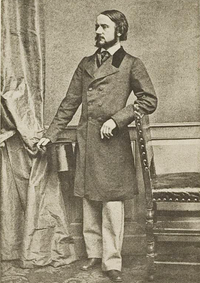

de Boe Hyppolite (1826-1869)

de Boe Hyppolite libéral

né en 1826 à Anvers décédé en 1869 à Istanbul (Turquie)

Représentant 1857-1863 , élu par l'arrondissement de AnversBiographie

(Extrait de l’Echo du Parlement, Bruxelles, 3 juillet 1869)

Nous lisons dans le Précurseur :

Hier nous annoncions que M. Hippolyte De Boe était assez gravement malade à Constantinople.

La dépêche qui nous avait apporté cette triste nouvelle était laconique ; elle ne nous faisait pas supposer que la vie de notre ancien député fût en danger. Nous savions seulement qu'un de ses frères se disposait à partir pour la Turquie. Ce malin, un second télégramme, adressé à la famille, est venu la plonger dans la plus cruelle douleur.

Hippolyte De Boe est mort, mort à l’âge de quarante-trois.

Tous ceux qui l'ont connu partageront nos regrets, car on ne pouvait le connaître sans l'aimer. Il était de ces natures franches, loyales, généreuses, ouvertes aux aspirations les plus élevées, qui attirent et retiennent la sympathie. Doué des plus solides et les plus brillantes facultés, son esprit s'était fortifié pare I étude et par le commerce des hommes instruits.

Hippolyte De Boe avait vingt ans quand il quitta Anvers pour aller étudier à Paris la science administrative. Il y était en 1848, quand éclata la révolution. C'est au milieu de cette tourmente qu'il commença son apprentissage de la politique vers laquelle il se sentit, dès ce moment, attiré par une vocation véritable. Très assidu aux cours universitaires, travaillant avec ardeur, au bout de quatre années d'études, il fut reçu licencié. Il rentra alors en Belgique pour y exercer la profession d’avocat. Un mémoire qu'il adressa aux Chambres législatives sur la question de savoir si les diplômes délivrés à un Belge en pays étranger étaient valables en Belgique, fixa l'attention du gouvernement qui, avant que la Législature se fût prononcée, confia à M. De Boe le poste d'attaché de légation à La Haye. L'année suivante une promotion lui fut offerte ; sa résidence devait être Washington. Il crut plus utile à son avenir de continuer l'étude des institutions politiques de l'Europe. Il se démit des fonctions dans lesquelles déjà il avait fait preuve de rares aptitudes. Il visita l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, où il fit un long séjour, et il retourna à Paris, pour s'y fortifier dans l'art oratoire.

Quels fruits il retira de l'exemple et des conseils des grands orateurs de l'époque. les libéraux d'Anvers l'ont pour la première fois apprécié, lorsqu'après la chute du cabinet De Decker et la constitution du cabinet Rogier, il se présenta à l'assemblée générale de l'Association comme candidat à la Chambre des représentants en remplacement de M. le baron Osy. Son succès fut éclatant ; non pas seulement par le charme de sa parole, mais encore par la rectitude de son jugement. par le ferme libéralisme de ses vues politiques, par l'enthousiasma qu'Il montrait pour une carrière qui devait lui permettre de consacrer à son pays et à sa ville natale tout ce qu'il avait acquis de sciences et tout ce qu'il avait de dévouement dans le cœur. Il captiva d'emblée tous les suffrages, il eut l'honneur de voir à trente-deux ans, figurer son nom à côté de ceux de Charles Rogier, de Fr. Loos, de D. Vervoort et de Laurent Veydt. Le corps électoral ratifia le choix du libéralisme et ce fut une des victoires les plus applaudies et les plus fêtées que notre parti remporta dans la mémorable journée du 10 décembre.

A la Chambre, Hippolyte De Boe ne tarda pas à justifier la confiance de ses concitoyens. Il réalisa toutes les espérances que ses débuts avaient fait concevoir. Il brilla au premier rang de cette députation qui était à la fois l'honneur et l'orgueil de l'arrondissement d'Auvers. Il prit une part active à toutes les discussions importantes et au travail des sections. Ses collègues estimaient son caractère autant qu'ils appréciaient son talent : ils le lui ont prouvé en l'appelant le 10 janvier 1859, un an environ après son élection, aux fonctions de secrétaire de la Chambre.

Et pourtant cette carrière politique dans laquelle il s'était lancé avec une ardeur et une foi si grandes et à laquelle il s'était voué tout entier, devait, au bout de cinq ans, lui être fermée par l'ingratitude de ses concitoyens. Nous ne vouIons pas, à cette place et dans ce triste moment, raviver le souvenir des dissensions qu'a fat naître à Anvers la question des servitudes militaires. De Boe n'était pas I’homme des entraînements irréfléchis, et jamais il n’a déserté la cause de la justice. Dans cette question, comme dans toutes celles qu'il a traitées à la Chambre, il a défendu le droit, sans exagération, sans faiblesse. Ses efforts n'ont pas triomphé de la résistance de la Chambre et son insuccès, exploité par ses adversaires politiques, a causé son échec devant le corps électoral. Le mandat des députés libéraux d'Anvers n'a pas été renouvelé en 1863.

Rentré dans la vie privée, Hippolyte De Boe continua à consacrer son activité à l'étude des questions sociales et économiques. Nous avons publié naguère les deux remarquables rapports qu'il fit : le premier sur le résultat du concours quinquennal des sciences morales et politiques, le second sur un des groupes les plus Intéressants de l'exposition universelle de Pans, celui relatif à l'enseignement. Ces écrits, qui témoignent de connaissances variées et étendues ont été très remarqués.

En 1864, le Roi, voulant reconnaître les services rendus au pays par Hippolyte De Boe, le nomma chevalier de l’Ordre de Léopold.

Champion ardent du libéralisme après la défaite comme avant la victoire, Hippolyte de Boe n'hésita pas à rentrer dans l'arène politique chaque fois que son parti fit appel à son dévouement. Les magnifiques discours qu'il prononça, en ces différentes circonstances, resteront les plus belles pages des annales da l'Association libérale.

Il y a quelques mois, réalisant projet qu'il avait longtemps caressé, Hippolyte De Boe partit pour l'Orient. Nous ne connaissons pas les détails de son voyage. Nous savons seulement qu'il revenait de l'Egypte quand il fut atteint à Constantinople d’un rhumatisme aigu. Le mal, peu inquiétant d’abord, fit en trois jours des progrès foudroyants. Hier matin, Hippolyte De Boe n’était plus !

La nouvelle de sa mort a causé dans notre ville une émotion profonde. Le souvenir de cet homme d'élite. de cet esprit si fin et si distingué, de cette âme de bonne trempe, vivra dans le cœur de tous les libéraux d'Anvers.

(HYMANS Louis, Préface, insérée dans Œuvres politiques et littéraires de Hippolyte de Boe, Anvers, J.E. Buschmann, 1870)

(page I) En prenant la plume pour écrire ces quelques pages, j'éprouve un sentiment à la fois triste et doux. Je ne puis songer sans tristesse à une belle existence si brusquement éteinte à cinq cents lieues du pays natal. Je ne puis songer sans plaisir à une amitié de trente-quatre ans, nouée sur les bancs de l'école et demeurée sans nuages au sein des vicissitudes de la vie publique.

Nous avions appris à lire, De Boë et moi, dans cette belle .institution, fondée en 1835, à Anvers, par une réunion de chefs de famille et dont son père et le mien furent les fondateurs avec MM. De Kinder, De Lisle et Charles Pecher, le dernier survivant de cette phalange d'hommes de bien.

La loi n'avait pas encore organisé l'instruction primaire en Belgique. Presque au lendemain de la révolution qui avait proclamé la liberté d'enseignement, s'ouvrit cette école où se confondaient toutes les croyances, d'où le dogme était exclu, et dont les élèves allaient, selon leur culte, recevoir chaque semaine l'instruction religieuse dans leur temple.

Nous nous retrouvâmes plus tard à l'Athénée d'Anvers ; puis (page II) il partit pour la France, où il acheva ses études. C'était un esprit d'élite et, de plus, une de ces natures aimantes qui dissimulent sous un masque de froideur une exquise sensibilité.

Nous nous perdîmes de vue pendant quelques années. Riche et plein d'espérances, il courait le monde pendant que la dure nécessité me rivait à la tâche.

Un jour, c'était en 1850, il voulut me demander un renseignement. Il n'osa point s'adresser à moi. Il chargea son frère de m'écrire. Je lui répondis directement, et ce fut une véritable joie pour son cœur.

« En vous demandant un service, » m'écrivit-il de Paris, « j'espérais garder l'anonyme. Il m'en coûtait de rappeler à votre souvenir les liens d'une ancienne amitié, pour demander ce service. Je vois par la manière toute affectueuse dont vous m'avez répondu que cette amitié était moins parfaite de mon côté que du vôtre. Au désir que j'ai de réparer un moment de doute, je crois ne pouvoir mieux satisfaire qu'en acceptant d'avance l'offre que vous me faites de disposer de vous. Je ne le ferai toutefois qu'avec force remerciments et dans l'espoir que vous userez de réciprocité envers moi. »

Depuis ce jour nos relations reprirent leur ancienne intimité, et je fus aussi heureux de son élection en 1857 qu'il le fut de la mienne en 1859.

Il y eut même entre nous, en 1863, un singulier assaut de préoccupations et d'instances réciproques. Il me croyait compromis à Bruxelles; je le savais plus compromis à Anvers. Il m'engageait à faire des concessions ; je lui conseillais de n'en pas faire.

La fortune ne lui sourit point : il en fut cruellement affligé et son échec eut une fâcheuse influence sur son caractère impressionnable.

De Boë aimait la politique avec passion. Il consacrait ses loisirs à suivre les débats des parlements étrangers, tantôt en France, tantôt en Italie, tantôt en Espagne.

(page III) En 1859, je l'ai trouvé à Baden, pendant la saison où chôment toutes les assemblées, se promenant dans l'allée de Lichtenthal, avec un livre dans lequel il étudiait les mœurs parlementaires de la Grande-Bretagne.

En 1867, alors qu'il savourait en quelque sorte l'amertume de ses déceptions, il m'écrivait d'Espagne, pour me demander de lui envoyer les Annales Parlementaires.

Licencié en droit de la Faculté de Paris, ne pouvant exercer la profession d'avocat en Belgique, il s'était imbu de cette idée fixe, qu'il ne pouvait rien être dans son pays, à moins d'occuper un siège à la Chambre.

Avec de telles dispositions d'esprit, sa chute, en 1863, dut lui causer un profond chagrin :

Deux mois après son échec, le 19 août, il m'écrivait d'Ostende :

« Beaucoup d'eau et d'ennui dans ce séjour. Quoiqu'il n'y ait que deux mois que j'ai quitté la vie parlementaire, le temps commence à me paraitre long et dire que j'en ai pour quatre ans et peut-être plus ! »

Il comptait encore à cette époque sur une prompte réaction à Anvers. Je ne partageais pas ses illusions. Je lui conseillais de préparer sa candidature à Alost, où il avait de puissantes alliances de famille ; à Bruxelles même, où l'on appréciait fort son mérite, et où il aurait conquis sans peine un sérieux appui en donnant des conférences à l'Association libérale. Il m'écoutait, paraissait vouloir se laisser convaincre, promettait de réfléchir, puis, au moment décisif, je recevais un billet m'annonçant qu'il partait pour Paris, pour Madrid ou pour Florence.

Mais chaque tentative faite pour reconquérir la position du libéralisme à Anvers, le retrouvait fidèle à son poste, et l'espérance renaissait en lui avec l'enivrement de la lutte.

En 1864, après avoir prononcé son magnifique discours, il m'écrivait :

« Nous avons regagné beaucoup de terrain. L'enthousiasme (page IV) avec lequel l'Association libérale nous a accueillis, a produit en ville un grand effet. »

En 1866 :

« Nos affaires vont bien. Beaucoup de catholiques semblent vouloir s'abstenir de voter. La vie renaît dans le parti. La séance de l'Association a été la plus brillante de son existence. » Puis en octobre, à propos des élections communales :

« Nos affaires marchent bien. La séance de l'Association libérale a été plus nombreuse encore qu'au mois de juin et tout annonce que nous avons encore gagné du terrain depuis cette époque. En supposant que les 500 électeurs nouveaux que nous aurons pour les élections communales se répartissent proportionnellement entre les deux opinions et que nous ayons la discipline que les libéraux ont montrée lors de l'élection de 1864, c'est-à-dire qu'on vote liste contre liste, nous ferons passer tous nos candidats. Malheureusement il est beaucoup d'électeurs qui ne peuvent s'astreindre à ne pas écouter leurs sympathies ou leurs antipathies personnelles, et qui effacent des noms de leur liste. »

Le libéralisme anversois enregistrait défaites sur défaites. Cependant De Boë ne se décourageait point et il remonta sur la brèche lors de l'élection de 1868.

« Je tomberai avec plus de succès qu'en 1866, m'écrivait-il. Ce sera probablement le dernier échec que nous subirons et quant à moi personnellement les échecs électoraux ne m'affligent guères. Mieux vaut vivre avec des coups que de mourir en repos, soit dit politiquement parlant. »

Hélas! quand il me tenait ce langage il lui restait à peine une année à vivre. Le 30 juin 1869 il mourut à Constantinople, à l'âge de 43 ans, loin des siens, loin de son pays, ayant à son chevet un médecin étranger.

Il avait bien raison de redouter ce repos qui était pour lui synonyme d'oisiveté et d'indifférence. Pour la première fois peut-être, il était allé dans l'isolement chercher l'oubli ; il y trouva la mort.

(page V) Sa carrière publique avait duré dix ans à peine. Ce livre dira comme elle fut bien remplie; avec quel art et quelle érudition en même temps, avec quel tact et quelle fermeté tout à la fois, ce jeune et brillant esprit sut aborder les questions les plus délicates et les plus ardues de la politique, de l'enseignement et du droit public.

Ses rapports parlementaires sont complets comme des livres médités à loisir. Ses improvisations ont le cachet littéraire de ces belles harangues qui ont porté si haut la gloire de la tribune anglaise.

Dans toutes les œuvres d'Hippolyte De Boë se révèle à la fois l'homme du monde et le lettré. L'érudition éclate dans ses discours électoraux, et je crois que c'est parfois un tort, car la passion, plus que la science, électrise les grands auditoires. Ce n'est pas que l'orateur manque de verve, mais la force du trait chez lui provient plutôt de la finesse et de l'acuité de la forme que de l'énergie avec laquelle il est lancé.

Ce qui m'a frappé surtout en relisant les discours de mon ancien collègue, c'est la vigueur de ses convictions libérales et son méprisant dédain pour cette popularité d'un jour qui n'a de lauriers que pour le succès.

« Nous avons mieux aimé tomber, dit-il en 1864, que de mystifier nos mandataires; nous avons préféré les huées et les sifflets immérités aux sérénades cent fois plus imméritées encore.

» Nous sommes des doctrinaire s! Messieurs, qu'est-ce que cela veut dire ? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse me donner la définition de ce mot ? Je lisais ces jours derniers un discours de M. Soenens, prononcé à l'Association catholique de Bruges ; et, il résulte pour moi de cette lecture qu'un doctrinaire n'est pas autre chose qu'un libéral, un partisan de l'indépendance du pouvoir civil, du maintien de l'enseignement de l'Etat, un adversaire de la mainmorte (...).

« Nous sommes des partisans du pouvoir fort ! Mais le pouvoir fort en Belgique, devant un clergé puissant comme celui que nous avons, c'est l'indépendance du pouvoir civil, c'est la seule garantie sérieuse de la liberté de conscience, c'est la seule digue contre les dangers de la mainmorte, c'est le seul moyen de maintenir l'intervention de l'Etat en matière d'enseignement. Il n'y a donc pas lieu d'affaiblir ce pouvoir; il y a (page VI) lieu, au contraire, de le fortifier pour lui permettre de résister à des minorités hostiles et factieuses, qui ne cessent d'enrayer la marche du progrès en Belgique.

« Nous avons été des députés serviles ! C'est l'injure banale et grossière dont les transfuges bafouent des hommes qui restent fidèles à leur parti, à leur drapeau, des hommes qui persistent dans leur foi et dans leurs principes.

« Quant à nous, Messieurs, nous aimons mieux être serviles de cette façon que d'être indépendants à la façon de ceux qui sortent des rangs et passent à l'ennemi à la veille d'une bataille. »

A l'heure où j'écris ces lignes, il y a vingt-quatre heures à peine que la Chambre a voté la cession de la citadelle du Sud et résolu définitivement la question d'Anvers.

Il faut voir à la page 237 de ce livre, avec quelle sûreté de coup d'œil De Boë appréciait l'état des partis dans sa ville natale, et prédisait l'attitude inévitable des meetinguistes en face de la solution qu'ils représentaient comme leur œuvre.

« Le gouvernement offre à la ville la démolition de la citadelle du Sud. Des terrains jusqu'ici voués aux travaux de la guerre seront consacrés sans partage aux travaux de la paix et du commerce. Une ligne de quais s'étendra le long du fleuve jusqu'au-delà du Stocketsel. Des bassins seront ouverts de ce côté. Un port franc et une station porteront dans ce quartier l'animation et la vie.

« Le gouvernement offre à la ville la démolition des fronts intérieurs de la citadelle du Nord. Toute sécurité sera donnée de ce côté à nos établissements maritimes.

« Il semble que d'aussi larges concessions eussent dû exciter l'allégresse de ceux qui n'avaient accepté le mandat de député que dans le but de faire démolir la citadelle du Sud et les fronts intérieurs de la citadelle du Nord.

« Point.

« Ce qui devait faire leur joie, fit leur douleur, et la bonne nouvelle sembla leur donner tout juste autant de satisfaction que donna de satisfaction à Don Basile, la nouvelle que Don Basile avait la fièvre scarlatine.

« Eux qui se déclaraient satisfaits de la vague promesse d'examen bienveillante faite par M. Dechamps, ils trouvèrent les déclarations si nettes et si catégoriques du ministère insuffisantes.

« C'est qu'ils avaient formellement affirmé devant le pays que le jour où le ministère céderait, ils se retiraient de la vie politique.

» Le jour est venu et même l'heure. Mais le quart d'heure de Rabelais est toujours un quart d'heure désagréable, et ils ne sont pas les premiers qui aient cherché à l'effacer de l'horloge du temps.

» Ils veulent rester, ce qui se conçoit du reste. La vie parlementaire qui a ses épines, n'a que des roses pour ceux qui se livrent au rôle commode de l'opposition systématique. Ils veulent rester jusqu'à ce que tombent la citadelle du Sud et les fronts intérieurs (page VII) de la citadelle du Nord aussi. Et quand la citadelle du Sud sera tombée et les fronts intérieurs de la citadelle du Nord aussi, ils voudront rester encore pour empêcher qu'on ne les relève, et ainsi de suite, in sæcula sæculorum, par personnes successives, jusqu'à ce qu'ils aient réussi à ramener au pouvoir ce ministère catholique qui seul peut nous débarrasser de la question des citadelles ; à moins que le corps électoral ne s'en >charge, ce qui serait beaucoup plus simple, plus expéditif et moins onéreux pour le pays et pour la ville d'Anvers.

« Ramener le parti catholique au pouvoir, soumettre la Belgique à l'application de principes politiques qu'elle n'a cessé de répudier, tel est le but que poursuivent nos mandataires, dans le champ clos des servitudes, et à l'ombre des citadelles.

« Présenter à leurs amis politiques le rouge démocratique, la poudre de riz antimilitariste, les lumières de leurs conseils, la fumée de leurs éloges et le tapage de leurs applaudissements, tels sont les moyens dont ils se servent quand, par hasard, ils font trêve à l'opposition systématique.

« Aider en un mot aux évolutions étonnantes auxquelles se livre depuis quelques années le vieux, le grave, le sérieux parti conservateur, le tout sous la direction de M. Coomans, un fort habile homme, qui mène son parti sur la pente démocratique, comme il mène ses capucins à la bataille. »

Les choses se sont passées absolument comme De Boë les avait prédites, et s'il vivait encore il pourrait se vanter de posséder le don de seconde vue.

Personne, au reste, ne dénonça mieux que lui la politique traditionnelle du parti clérical.

En mainte occasion solennelle il lui arracha le masque et montra ce que valaient ses protestations antimilitaristes et ses professions de foi démocratiques.

Aussi l'opposition cléricale anversoise lui avait-elle voué une de ces haines pareilles aux frelons dont Goethe a dit qu'ils ne s'en prenaient qu'aux fruits les plus délicats.

Nos amis, en revanche, ont conservé pour De Boë l'estime que l'on doit aux convictions robustes et aux âmes bien trempées. On a dit avec raison qu'il n'avait cessé d'être député que pour devenir un drapeau.

Quand M. Charles Rogier, dont la gloire appartient au pays entier, eut accepté de la ville de Tournai la réparation de l'affront que lui avait fait notre métropole commerciale ; quand M. Loos eut cherché dans la retraite le repos si chèrement acheté par (page VIII) d'éclatants services ; quand M. Vervoort fut allé se retremper dans les luttes du barreau qui avaient créé l'illustration de sa jeunesse ; De Boë demeura pour les libéraux d'Anvers l'incarnation de leurs principes et de leurs espérances. Il leur fallait pour combattre, ce nom sur leur bannière, et toujours il le leur prêta - sans faiblesse et sans vanité.

Ils sont plus rares qu'on ne le croit, les hommes qui se font ainsi les champions d'une cause abandonnée par la fortune et n'offrant d'honneur à récolter que dans le champ de la conscience et du sacrifice.

Ce n'est rien encore que de sombrer dans le désastre universel de son parti, mais consentir à se laisser vaincre comme en 1864, en 1866 et en 1868, quand partout ailleurs l'opinion libérale enregistrait des triomphes, c'est agir comme le capitaine qui au plus fort de la tempête reste à son bord, afin d'assurer le salut de son équipage; c'est mériter la gloire d'être cité comme un exemple et de voir son nom conservé à jamais dans les fastes de la vie civile.

Ixelles, 24 décembre 1869.