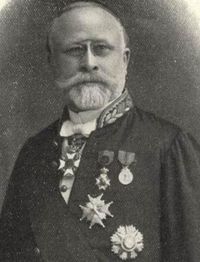

Cooreman Gérard (1852-1926)

Cooreman Gérard, François, Marie catholique

né en 1852 à Bruxelles décédé en 1926

Ministre (industrie, travail et affaires économiques) entre 1899 et 1918 Représentant 1898-1900 (Gand) et 1900-1914 (Gand-Eecloo)Biographie

(Extrait du Gentenaar, du 4 décembre 1926)

Staatsminister Cooreman overleden

De heer Gérard Cooreman staatsminister, is Donderag avond te 11 uren te Brussel in zijne woonst Louisalaan, godvruchtig overleden.

De hooggeachte staatsminister die den ouderdom van 74 jaren had bereikt, was tot in de Iaastste tijden, kloek en staande gebleven en het is ternauwernood sinds een drietal maanden dat zijn gezondheidstoestand verflauwde, bij zooverre van door den duur onrust in te boezemen aan zijne familie en omgeving.

De krachten namen stilaan af en niettegenstaande kleine oplaaiingen, van beternis, zag men weldra alle hoop op herstel verzwinden. totdat de verdienstelijke onderling zachtjes in den Heer ontsIiep.

Heer staatsminister Gerard Cooreman werd geboren te Gent den 25 Maart 1852. Hij volgde de humaniteiten in het Ste-Barbara-college zijner geboortestad en vervolgens de leergangen van wijsbegeerte in het Onze Lieve Vrouwcollege te Namen. Na zijne rechtskundige studiën aan de school van Gent, verwierf hij aldaar met onderscheiding in 1875 het diploma van docter in de Rechten. Hij Iiet zich inschrijven ter balie van Gent en maakte weldra deel van het beheer van menigvuldige Gentsche financieele en nijverheidsmaatschappijen, evenals van philantropische-, werkers-, burgers- en politieke vereenigingen.

Hij was een der stichters van het “Magasin Littéraire” en werkde mede aan verscheidene financieele en politieke tijdschriften.

Zijne bedrijvigheid bleef echter niet beperkt tot het nijverheids-, wetenschappelijk- en letterkundig gebied.

M. Cooreman werd den 14 Juni 1892 verkozen tot senator van het arrondissement Gent-Eekloo ; hij verliet de hooge vergadering den 22 Mei 1898 om in de Kamer te gaan zetelen, waar zijne katholieke vrienden hem eene rol van eersten rang toedachten. Den 24 Juli 1899 nam hij de opvolging in handen van M. Albert Nyssens als minister van nijverheid en arbeid, doch vervulde slechts dit hooge ambt tot 5 Oogst 1899. Hij werd in Januari 1902 verkozen tot voorzitter der Kamer van volksvertegenwoordigers, ten titel van hooge hulde aan zijne uitstekende hoedanigheden : voorbeeldige rechtschapenheid, wilskracht, diplomatisch fijnfevoel en boven alles het klare doorzicht en scherpzinnig oordeel.

Hij maakte ook destijds deel uit van den Gentschen gemeenteraad en was voorzitter van het komiteit der wereldtentoonstelling te Gent in 1913.

M. Cooreman werd in 1922 door Z.M. den Koning, die hem bijzondere hooge waardeering toedroeg en zulks menige malen liet blijken, tot de waardigheid van staatsminister verheven. Gedurende de oorlogsjaren werd hij belast met verscheidene, zeer belangrijke zendingen, waarbij hij steeds de belangen van het vaderland krachtdadigen ijver behartigde tot dat, in 1917, in Havere, hem het voorzitterschap van den Belgischen ministerraad werd opgedragen.

-M. Cooreman nam met uitersten takt deze kiesche taak waar tot aan den wapenstilstand. en droeg in de bijzondere Kamerzitting van 22 November 1918 het bewind over in handen van het nieuw ministerie Delacroix.

Hij hield zich sindsdien buiten de politiek, doch bleef het voorzitterschap waarnemen van den hoogeren arbeidsraad dat hij sedert 1900 met hooge bevoegdheid bekleedde en werd bestuurder van de Société Générale van welk ambt hij thans nog den eeretitel voerde.

Zoo in zijn door-christen familiekring de beproeving hem niet werd gespaard, genoot de heer Cooreman ook in de Iaatste jaren zijns levens de heilvolle vertroosting een zijner zonen als priester zich te zien wijden aan den dienst des Heeren.

Trouwe zoon der Kerk, vond de betreurde aflijvige in de christene grondbeginselen, de bron der groothartige naastenliefde en toewijding, kenmerk van gansch zijne loopbaan ; Staatsman van doorzicht en wijs beleid, voorstander van recht en vrijheid, zal zijn naam in eere blijven onder deze der dienaren van her Vaderland.

Wijlen heer staatsminister Cooreman was vereerd met menigvuldige en hooge zoo vreemde als Belgische onderscheidingen en ereteekens.

Aan Mevrouw We Cooreman-Van Biesem en hooggeachte familie, onze eerbiedvolle en christene deelneming in het pijnlijk verlies.

(Extrait de La Nation belge, du 4 décembre 1926)

M. Gérard Cooreman est mort.

M. Gérard Cooreman, ministre d’Etat, est mort vendredi matin à Bruxelles, à l’âge de soixante-quatorze ans, des suites d’une maladie qui, depuis quelque temps déjà, inquiétait fort ses proches.

M. Gérard Cooreman était né à Gand, le 25 mars 1852. Il fit ses humanités au collège Sainte-Barbe, suivit les cours de philosophie au collège N.-D. de la Paix à Namur, étudia le droit à l'université de Gand, obtint en 1873 le docteur en droit.

M. Cooreman appartenait à l'administration de plusieurs des principales sociétés financières et industrielles gantoises et de nombreuses sociétés philanthropiques et politiques. Conférencier de la section littéraire du cercle catholique de Gand, il fut l'un des fondateurs du Magasin Littéraire et collabora à diverses publications financières et politiques.

Nommé sénateur pour l'arrondissement de Gand aux élections du 14 juin 1892, il fut élu membre de la Chambre par le même arrondissement le 22 mai 1898. Il devint président de la commission instituée pour l'étude de réorganisation de la bienfaisance publique. Ministre de l'Industrie et du Travail., le 24 janvier 1899, dans le cabinet Vandenpeereboom, il démissionna le 5 août suivant. Il présida en septembre de la même année la première section française du congrès international de la petite bourgeoisie d’Anvers.

Réélu représentant pour Gand- Eecloo le 27 mai 1900, il ne cessa de faire partie de la Chambre que le 24 mai 1914. Le 16 janvier 1908, la Chambre l'avait appelé au fauteuil de la Présidence. II déclina cette charge en 1912. Ajoutons qu'il siégea au conseil communal à Gand depuis le 17 novembre 1895 jusqu'au 15 octobre 1911. Il présida le comité exécutif de l'exposition universelle de Gand en 1913. C'est le 28 octobre de cette année qu'il devint directeur à la Société Générale de Belgique.

II était président du Conseil supérieur du Travail, membre du Conseil supérieur du Commerce et de l'Industrie et de la Commission permanente des Sociétés mutualistes.

Ministre éphémère, M. Cooreman aurait été, s'il avait voulu, un président perpétuel. La Chambre d'avant la guerre le réélisait, à chaque session, pour ainsi dire, à l'unanimité. Il était fin, bonhomme, caustique sans méchanceté, habile à déjouer les ruses, plus habile encore à ruser lui-même, quand il voulait s'en donner la peine. Aucun orage parlementaire qu'il ne fût capable d'apaiser, d'un mot heureux et bien ajusté. M. Schollaert présidait bien, mais il avait le sceptre un peu triste. M. Brunet aussi préside bien, mais un peu froidement. M. Cooreman avait l'autorité joviale et toujours souriante.

Il était au Havre depuis le 13 octobre 1914 quand, en 1918, le Roi lui demanda de remplacer M. de Broqueville à la tête du cabinet. Il était à cent lieues de s'attendre à ce redoutable honneur, encore moins de l'ambitionner. Il fut l'outsider du steeple-chase couru à cette occasion. Nous avons toujours regretté qu'il n'ait pas joué sa chance jusqu'au bout et ramené devant le Parlement le cabinet du Havre tout entier. Mais il n'aimait pas la lutte. Dès la libération du territoire, il rendit le portefeuille qu'il n'avait accepté qu’à son corps défendant et reprit ses fonctions à la Société Générale. Peut-être eût-il épargné au pays, en se cramponnant, l’aventure de Lophem.

M. Cooreman suit de près dans la tombe Jules Vandenheuvel, son ami et son émule, comme lui catholique libéral, comme lui, un des plus beaux talents de cette génération gantoise qui jeta tant de lustre, de 1880 à 1914, sur le parti catholique.

Il n'y aura qu'une voix dans le pays pour rendre hommage au talent, à la bonté, au désintéressement de M. Cooreman.

(Ginette HURGAN-VAN HENTENYK, dans Nouvelle biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2014, t. 12, pp. 67-69)

COOREMAN, Gérard, François, Marie, avocat, banquier, homme politique catholique, né à Gand le 25 mars 1852, décédé à Bruxelles le 2 décembre 1926.

Fils de Victor Cooreman, industriel et financier, fondateur et vice-président du Cercle catholique à Gand, et de Mathilde Hovaere, Gérard Cooreman est issu d’une famille de dix enfants, dont trois morts en bas âge et cinq autres entrés dans les ordres. Comme il est d’usage dans la haute bourgeoisie gantoise, il fait ses humanités chez les jésuites du Collège Sainte-Barbe ; il poursuit des études de philosophie chez les jésuites de Notre-Dame de la Paix à Namur puis obtient en 1875 à l’Université de Gand le diplôme de docteur en droit. Jeune avocat au barreau de Gand, il épouse en 1877 Jeanne Van Besien (1850-1929), fille d’un fabricant d’huile. De ce mariage naîtront sept enfants.

Suite à la mort de son père en 1887, sa carrière prend un cours nouveau. Non seulement il reprend les affaires paternelles, notamment la direction pour les deux Flandres de la compagnie d’assurances l’Union belge, mais il s’engage aussi en politique et devient une figure importante du parti catholique gantois. De 1895 à 1911, il siège au conseil communal de Gand. Sa fortune lui a permis de se faire élire au Sénat en 1892, à l’époque où les catholiques sont engagés dans une occupation du pouvoir qui durera jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il y siège pendant six ans et poursuit sa carrière parlementaire à la Chambre des Représentants de 1898 à 1914.

En 1899, Cooreman participe pendant quelques mois au gouvernement Vandenpeereboom en qualité de ministre de l’Industrie et du Travail. Il succèdera à François Schollaert à la présidence de la Chambre de 1908 à 1912 suite à l’accession de ce dernier à la tête du gouvernement.

Si les questions fiscales et financières mobilisent particulièrement son activité parlementaire, Cooreman ne s’est pas moins préoccupé des problèmes institutionnels et de la question sociale. Il lui revient l’initiative de la défense de la petite bourgeoisie au Parlement, vu l’enjeu électoral qu’elle représente après l’adoption en 1893 du suffrage universel tempéré par le vote plural. Nommé ministre d’État en 1912, il quitte le Parlement en mai 1914.

Sa carrière politique ne prend pas fin pour autant. Au contraire, elle a servi de tremplin à son ascension dans la finance, au temps où les liens entre milieux d’affaires et monde politique se tissent au grand jour. Selon une tradition bien établie, la Société Générale de Belgique recrute une partie de ses directeurs parmi des personnalités qui lui donnent accès au pouvoir. En développant ses activités bancaires, elle s’est engagée dans la création d’un réseau de banques patronnées. Pour stimuler sa pénétration en Flandre, elle a appelé à sa direction une haute personnalité gantoise, l’ancien ministre et chef du cabinet Paul de Smet de Naeyer. À la mort de ce dernier en 1913, la banque fait appel à Gérard Cooreman pour lui succéder.

Non content de présider les conseils d’administration des banques patronnées en région flamande, il représente la Société Générale à la présidence ou en qualité de membre du conseil de plus d’une trentaine de sociétés de secteurs aussi divers que l’industrie électrique (Auxiliaire d’électricité de l’Ouest de la Belgique, Société d’électricité du Nord de la Belgique), le textile (Union cotonnière, Compagnie cotonnière congolaise), les charbonnages (Charbonnages de MonceauFontaine), l’immobilier (Compagnie immobilière de Belgique)… La réorganisation de la Société Générale en 1923 introduit la limite d’âge des directeurs à septante ans, ce qui a pour conséquence sa mise à la retraite avec le titre de directeur honoraire.

Au cours de sa carrière parlementaire, Gérard Cooreman, quoique profondément attaché aux valeurs traditionnelles, se révèle comme une personnalité qui fait merveille dans la médiation au sein du patronat et du parti catholiques entre les conservateurs et la jeune droite. En affaires comme en politique, il est estimé pour sa bienveillance, son pragmatisme et son esprit de conciliation.

Ces qualités lui vaudront un retour inattendu au pouvoir à la fin de la Première Guerre mondiale. En sa qualité de ministre d’État et de relais de la Société Générale, Cooreman suit le gouvernement belge au Havre où il assiste au conseil des ministres. En mai 1918, le conflit entre Albert Ier et le chef du cabinet Charles de Broqueville à propos du commandement de l’armée débouche sur la démission du ministre. Sur la chaude recommandation d’Émile Francqui, le roi décide de confier la direction du cabinet à Gérard Cooreman.

Dénué d’ambition politique, celui-ci accepte la fonction à la condition d’en être déchargé dès le retour du gouvernement au pays. Il prend également en charge le ministère des Affaires économiques, laissant le champ libre à la politique royale en matière militaire. Revenu en Belgique le 11 novembre 1918, jour de l’armistice, il participe aux fameux entretiens d’Albert Ier à Loppem et démissionne de sa propre initiative deux jours plus tard.

À l’instar des grands notables de son époque, Gérard Cooreman fait partie de nombreux réseaux sociaux, qu’il s’agisse de groupements d’intérêts économiques, de commissions diverses instaurées par les pouvoirs publics, d’institutions caritatives, d’associations et de cercles culturels de la mouvance catholique. Ainsi, de 1896 à son décès en 1926, il est membre du Conseil supérieur du commerce et de l’industrie, relais important du secteur privé auprès des pouvoirs publics ; de même, il préside de 1901 à 1926 le Conseil supérieur du travail. Membre de la Commission d’examens diplomatiques de 1913 à 1926, il préside également après la guerre la Commission d’enquête sur les violations du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre ainsi que l’Union coloniale. Ardent défenseur de la morale catholique, seule à même d’assurer à ses yeux la stabilité d’une société livrée au matérialisme et au relâchement des mœurs, il collabore à des organes conservateurs de la presse catholique comme le Magasin littéraire et scientifique, publié à Gand, et Le XXe siècle. Il y recommande au patronat de suivre la voie tracée par l’Encyclique Rerum Novarum dans ses relations avec la classe ouvrière afin d’instaurer durablement la paix sociale.

Voir aussi, sur la présent site pour la formation au Havre du gouvernement Cooreman : Henri CARTON DE WIART, Souvenirs personnels (1878-1918), Chapitre XI (mai 1918)